歌の効用――青年団『ニッポン・サポート・センター』/中西理 – Webマガジン「シアターアーツ」

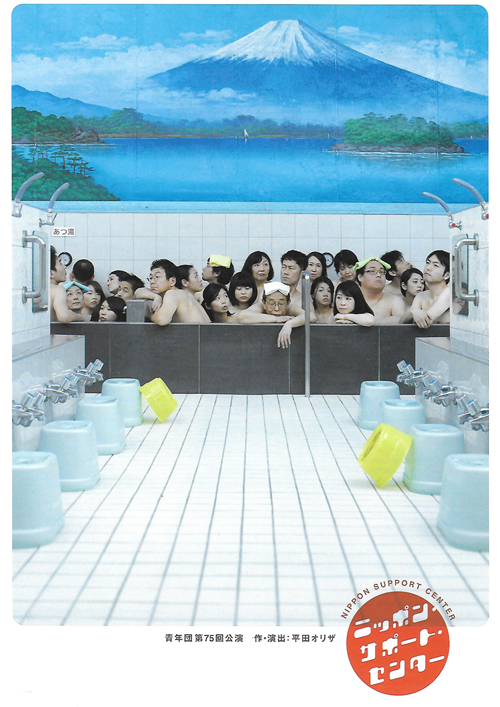

青年団が8年ぶりの平田オリザの新作『ニッポン・サポート・センター』を東京・吉祥寺シアターで上演した(6月23日ソワレ観劇)。平田の新作は一連のロボット演劇プロジェクトや舞台版『幕が上がる』などその間も多数あった。しかし。自らが主宰する青年団の本公演で、『新・冒険王』など続編ではない作品としては、2008年の『眠れない夜なんてない』以来の新作となる。『ニッポン・サポート・センター』は、生活困窮者やドメスティックバイオレンス (DV) の被害者などが集う駆け込み寺型NPOの事務所を舞台にしている。

青年団が8年ぶりの平田オリザの新作『ニッポン・サポート・センター』を東京・吉祥寺シアターで上演した(6月23日ソワレ観劇)。平田の新作は一連のロボット演劇プロジェクトや舞台版『幕が上がる』などその間も多数あった。しかし。自らが主宰する青年団の本公演で、『新・冒険王』など続編ではない作品としては、2008年の『眠れない夜なんてない』以来の新作となる。『ニッポン・サポート・センター』は、生活困窮者やドメスティックバイオレンス (DV) の被害者などが集う駆け込み寺型NPOの事務所を舞台にしている。

子供を連れて夫の元を飛び出した妻を探して、男が訪ねてくる。DV の可能性が示唆される。さらには何か相談したいことがあるようなのだがなかなかその内容を明らかにしたがらない女性も訪れる。描かれるのはあくまで生活支援NPOの日常だ。

構築された「日常」

ただ、一見日常を淡々と描いているだけのように見えても平田が紡ぎだすのは単なる現実ではない。緻密に構築された創作物なのである。そこにはいくつかの仕掛けが組み込まれている。この芝居での仕掛けのひとつは舞台の後方の壁のところにカラオケボックスの扉のように密閉された3つの扉があり、それがこの組織に相談に来る相談者が担当者と相談するためのスペースとなっているという設定だ。

平田の舞台では多くの場合、上手、下手に通路状の出入り口があり、ロビーや集会スペースのようなセミパブリック空間から登場人物がそちらに出ていってしまうとフレームアウトした後の登場人物の行動は想像するしかないように作られている。同様にこの芝居ではさらに3つの扉があって、相談などでそこに入ってしまえばそこで何をしているか、何が話し合われているのかは分らないということになっている。ところがその空間で行われていることは基本的には舞台のフレームの外側での出来事なのだが、面白いのは人が出入りするために扉を開けるとその時だけは中の音が漏れて声が聞こえてくることで、平田はそれをうまく使うことで観客の空想力を刺激し、中で話されていることを想像させるような仕掛けを各所に用意している。

『男はつらいよ』主題歌がもたらす重層構造

平田の舞台では、自作である『十六歳のオリザの冒険をしるす本』(講談社文庫)を下敷きにした『冒険王』や、立花隆著『サル学の現在』に触発された『北限のサル』など、原作とはいわずとも特定の作品が着想の源泉となっていることが多い。『ニッポン・サポート・センター』でも、クレイジー・キャッツの『ニッポン無責任時代』と山田洋次監督の『男はつらいよ』(「フーテンの寅さん」)シリーズを下敷きとし、「寅さんの世界」と「現実世界」を二重重ねにしたような重層的な構造になっている。

作中で登場人物が口ずさむ歌として「俺がいたんじゃ お嫁にゃ行けぬ わかっちゃいるんだ 妹よ」で知られる『男はつらいよ』の主題歌が引用される。「ドブに落ちても根のある奴は、いつかは蓮(はちす)の花と咲く」という箇所に出ている「はちす」の意味をめぐってのやりとりなど、この歌は登場人物の会話のそこここに出てきて、この芝居の雰囲気そのものを決めているようなところがある。

歌の引用にとどまらず、登場人物の造形や全体のタッチにも、人情喜劇である『男はつらいよ』は影を落としている。アフタートークなどで平田自身もそのことは明らかにしているが、芝居に登場するセンターにはサポートスタッフとして近隣の住民が参加しており、それを志賀廣太郎、山内健司、松田弘子といったベテラン俳優が演じているのだが、平田は彼らを『男はつらいよ』でいえば「とらや」の住人やその近所の人のようないわゆる「おせっかい」な存在だとしている。さらにいえば島田曜蔵が演じている見習い職員は堀夏子演じる女性職員に片思いをしており、これは寅さんとその思われ人であるマドンナの関係になぞらえることができる。

一方でここで描かれるのは「寅さんの世界」ではなく、あくまで現代日本の地方都市である。男女のやりとりや夫婦間の不和、夫の浮気などの問題が例え起こったとしても、それが「寅さんの世界」であるならばよくも悪くも近所の人がおせっかいで相談に乗ってやるところだろうが、地方とはいえ現代ではそういうわけにはいかない。

歌の効用――青年団『ニッポン・サポート・センター』/中西理

半公的NPOと「善意の協力者」との間のきしみ

平田オリザは、「寅さんの世界」を下敷きにしながら、場所を現代の駆け込み寺型NPOに持ってくることで、例えば近所の理髪店の親父のような昔ながらの近隣共同体の登場人物も、ここでは否応がなく「サポートスタッフ」という組織のなかでの役割を振り当てられるさまを描く。そしてそこで起こる違和感というか、関係のきしみのようなものを、コメディー仕立てで描いていくのである。

彼らはここではあくまで善意の協力者として登場はするが、最近はやりの言葉として使っている人権関係の用語(例えばヘイトスピーチなど)の用法などはかなりデタラメ。コミカルに描かれてはいるものの言葉の端端から「この辺りにはホームレスはいないから」などと無意識に路上生活者を差別するような言葉を発したりしていて、その有様は公的組織の構成員の前提となるべきポリティカルコレクトネス(PC)に明らかに反している。こうしたものはたとえば『ソウル市民』に登場する日本人が「善意であっても無意識に朝鮮人のことを差別している」という描写と比較するならばその罪は軽くも思えるが、それでも平田はこうした重ね合わせによりかつての近隣共同体の住民(つまりおせっかいな庶民)が現代の日本で生きにくいような現状を描き出した。

その一方で昔だったらありえなかったようないろんな問題が地方都市のNPOとも無関係ではなくなっている現状も描いてみせた。そのひとつは商社に勤務しアフリカでの鉱物資源到達の仕事を手掛けていた男性が仕事に関連しての精神的なストレスに耐えかねて、仕事を退職し、妻の故郷であるこの町にやってきて仕事を探しているというエピソード。逆に貧困にあえぐシエラレオネの子供たちを支援する仕事のためにアフリカに渡ろうとしているNPO職員の話題も出てくる。こうした話題は単なる話題というのにとどまらず、この世界は孤立して閉じているのではなく世界に向けて開かれているのだということを提示している。こうした重層的な構造が平田演劇の典型であり『ニッポン・サポート・センター』はそれによく合致する。

「やまと寿歌」のもたらす違和感

ところがこの作品は平田の典型から外れた要素もいくつか持っている。実はそれが観劇後、私に若干の違和感を抱かせた。ひとつ目は平田の作品の場合、多くの作品で時代の設定は近未来のいつかとなっていることが多いが、この『ニッポン・サポート・センター』にはそれがなく(はっきりと時点を書いているわけではないが)それをそのまま「現代」としてもおかしな点はあまりなさそうな設定となっていることだ。実は芝居が始まってしばらくしてそのことに気がつき「どうしてなんだろう」と考えたが、そのこと自体はそこまで大きな違和感ということでもなかった。

違和感の多くは今回の舞台の終わり方にあった。この舞台では登場人物が劇中で歌う歌が『男はつらいよ』のほかにもうひとつある。それは野坂昭如らも歌ってCD化もされている「やまと寿歌」という歌だ。「酒は旨いし肴も旨い、稲穂は垂れてる柿は色ずく・・・・・・」などと始まるこの歌は、最初は表題どおりに日本のことを寿ぐ歌であると思われるが、実は皮肉な仕掛けが用意されている。それは、歌が2番、3番と歌い継がれていくに従い、次第に政治的な色彩を帯びた歌詞となっていくことだ。

平田は作品中でほとんど劇伴音楽 (BGM) を使わない代わりに登場人物に歌を歌わせるということはよくある。むしろ定番といってもいいほどだが、これまでこれほどメッセージ性の強い歌を使ったことはおそらくない。

「クルマパソコンケイタイ電話 原発軍隊何でもあるさ 日の丸かかげて歌え君が代 ほんにこの国よい国じゃ あとはなんにもいらんいらん 余計なものはいらんいらん」という歌詞を、舞台上にいる俳優が皆加わり群唱するのだ。もちろん、あくまで既存の歌を舞台上で歌ったというだけなので、セリフでメッセージを直接発した訳ではない。ただ、歌詞内容からして明らかにこれは政府批判の歌であり、平田がこの歌を舞台上の俳優に歌わせることで現政府に対する批判を行ったという印象を与えるラストであったことは間違いない。ここでこの作品が《未来》ではなく《現代》を描いていることの意味合いが浮かび上がってくる。

安部政権は参院選に勝利を収め、改正賛成派で憲法改正の発議に必要な衆参両院で3分の2以上の議席を確保した。この作品が書かれたのは選挙前ではあるが、平田が現在のそうした政治的な状況に大きな危機感を感じていることは十分うかがえる。それがこうした異例の舞台を書かせた要因のひとつとなったのではないか。

5 Comments:

内野 儀 - 研究者 - researchmap

「J演劇」の場所 - 東京大学出版会

チェルフィッチュ

https://chelfitsch20th.net/comments/828/

連載・記事 アバウト チケット

内野儀(演劇批評)

わたしの個人的チェルフィッチュは2004年2月に始まった。『三月の5日間』をスフィアメックスで見て、直後に、「図書新聞」に劇評を書いた。〈衝撃〉を受けたという紋切り型ではなく、不可思議な強い〈情動〉に襲われたのだった。それからずっと、その〈情動〉を言語化しようと思って、進化/深化しつづける岡田利規について、なんだかんだと書き続けてきた。だが、なんか、はずれてしまう、のだ。それが演劇というものだ、とか言われたくない。幸いなことに、『三月の5日間』がリクリエーションされる。あの〈情動〉が今どういうことになって立ち現れてくるのか、こわごわと、どきどきと、その時を、手ぐすね引いて、わたしは待っている。

仲代達也

-赤秋

20180313

青春・朱夏・白秋・玄冬

www.geocities.jp/hpsjh326/h25seisyun.html

年代 論語 ① 青春 :16歳~30代前半 学を志す ② 朱夏前半:30代前半~40代後半 身を立てる / 惑わず 後半:40代後半~50代後半 天命を知る ③ 白秋 :50代後半~60代後半 耳に従う ④ 玄冬 :60代後半~ 矩を超えず *孔子の論語 ( 巻1 第二 為政の四) 16歳 志学 学を志す 30 立身 身を立てる(独立する) 40 不惑 惑わず 50 知天命 天命を知る(天命をわきまえる) 60 従耳 耳に従う(人の言葉を素直に聞く) 70 不超矩 矩を超えず (思うままにふるまっていて道を外れない) i) 青春 青春は緑の時期であり、未熟さを ...

2019-0208

「オタサーの姫」としての藤原竜也~東京芸術劇場『プラトーノフ』

芝居 チェーホフ

チェーホフ作、森新太郎演出『プラトーノフ』を東京芸術劇場で見てきた。初めて見る芝居である。チェーホフの初期作で生前は上演されておらず、そもそもタイトルもなかったらしい。原作をノーカットでやると5時間くらいかかるそうだが、このプロダクションは3時間で終わる。

hpot.jp

主人公のプラトーノフ(藤原竜也)は村の小学校の教師をしているが、教育があってとにかくハンサムである。村の知識階級の女たちは次々とプラトーノフに夢中になり、プラトーノフはかつての恋人で今は人妻となったソフィア(比嘉愛未)と不倫に陥る。一方で寡婦アンナ(高岡早紀)もプラトーノフにちょっかいをかけてくるが…

チェーホフ特有の、笑っちゃうほど悲惨な人生がたっぷり詰め込まれた作品なのだが、とにかくブラックユーモアが満載である。プラトーノフはハムレットのようでもあり、ドン・ファンのようでもあるのだが、藤原竜也がツボを押さえた演技でとにかく笑わせてくれる。左上に月みたいな輪がぶら下がり、真ん中から右にかけて弧のような形で設置された大きなテラスがあるというステージ美術も魅力的で、役者の動きがよく映える。

見ていて思ったのは、これはいわゆる「オタサーの姫」の話だということだ。「姫」というかプラトーノフは男なのだが(私は男もプリンセスになれると思っているのでこの表現で良い)、こいつが狭い地域社会の女たちを誘惑しすぎたせいで地域社会が完全に崩壊するので、彼は所謂「サークルクラッシャー」である。そしてプラトーノフに参ってしまう女たちは、皆なんかちょっと変な理想とかこだわりを抱えている。妻のサーシャは自殺願望が強く、プラトーノフが好きすぎて精神不安定になっている。不倫相手のソフィアは「新しい生活」とか「労働」みたいなものに憧れを持っている意識高い系の純粋な女性である。寡婦アンナは奔放で風変わりな女性で、山ほど崇拝者のいる彼女自身が所謂「サークルクラッシャー」であるのだが、それなのに求めているプラトーノフの肉体と心だけは得られなくてものすごくやきもきしている。マリヤも学問などに興味のある意識が高い女の子なのだが、若すぎて自分の感情などにうまく対処できない。プラトーノフはこういうちょっとこじらせてる女たちを惹きつけてやまない機知と色気を放っており、オールラウンダーな女たらしというよりはこういう閉鎖的な環境にいる知的な女たちにだけ強力にアピールしてしまう男である。そして藤原竜也はなんかこの手の女にものすごくウケそうなねじれた色気のある男としてプラトーノフを演じており、非常にピッタリだ。私はチェーホフというのはとても現代的でほとんどアップデートしなくてもOKなくらい「新しい」劇作家だと思っているのだが、この作品もそうだと思う。

saebou 23時間前

Add Starakechi_shion

終盤主役が熱演すればするほど劇がつまらなくなるというジレンマ

もう一度見て確認するつもりだが

プラトーノフはインテリでブルジョアなのにその理解が浅いことが原因だ

役者というより演出に問題がある

ただし解決策が見当たらない

藤原ファンはそれを見たがっているだろうから

コメントを投稿

<< Home