最低賃金の引き上げが「世界の常識」な理由

「韓国の失敗、イギリスの成功」から学ぶこと

日本の最低賃金引き上げは、「世界標準に照らすとまだまだ不十分だ」といいます(撮影:尾形文繁)

人口減少と高齢化という未曾有の危機を前に、日本人はどう戦えばいいのか。本連載では、アトキンソン氏の分析を紹介していく。

世界中の学者が「最低賃金」と「生産性」に注目

今、アメリカ以外の先進国では、生産性を高めるための政策が最も重要視されています。中でも、最低賃金の引き上げによる効果が注目されています。そして、その理由が大変に興味深いのです。

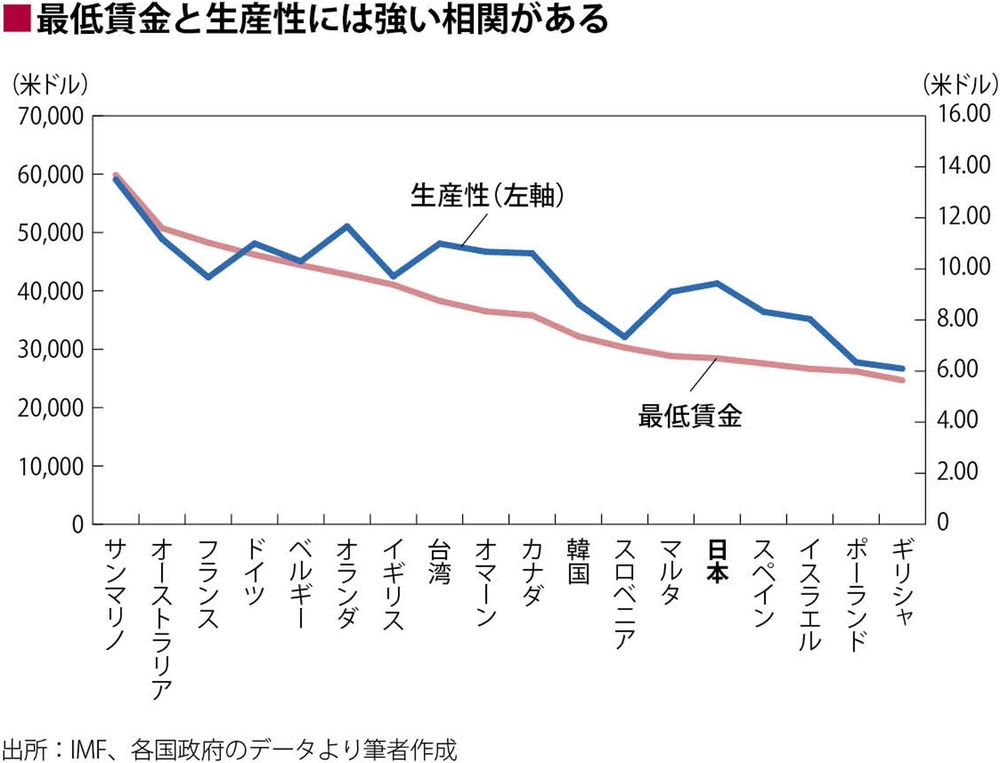

生産性と最低賃金との間には、強い相関関係があります。これは周知の事実です。

この相関が強くなっているのは、これまで、生産性が高くなれば所得水準が上がり、最低賃金も引き上げられてきたからです。

最低賃金の上昇は、生産性向上の結果だった。このように、最低賃金が事後的に決まると考えるのは、最低賃金を労働政策、強いて言えば貧困対策と捉える考え方です。

しかし、今はまったく逆の発想、つまり最低賃金を「経済政策」と位置づける傾向が強くなっています。「生産性と最低賃金に強い相関関係があるのであれば、最低賃金を引き上げたら、生産性も向上させられるのではないか」と考え始めたからです。

このアイデアを説明する前に、なぜ生産性向上のための手段が注目されているのか、その背景を説明しておきましょう。

最低賃金の引き上げが「世界の常識」な理由

「韓国の失敗、イギリスの成功」から学ぶこと

コンサルティング会社のマッキンゼーの分析によると、過去50年間、世界の経済成長率は年平均3.6%だったそうです。

経済成長率は人口増加要因と生産性向上要因に分けて見ることができます。過去50年の3.6%という成長率は、人口増加要因と生産性向上要因、それぞれによるものが1.8%ずつでした。

しかし、これからの50年間は、人口増加要因による成長が0.3%まで下がります。生産性向上要因による成長率が今までと同じ1.8%で推移すると仮定すると、世界経済の成長率は2.1%まで下がります。その結果、生産性向上要因への経済成長の依存度が、これまでの50%から86%まで急上昇するのです。

要するに、人口が増加すると、何もしなくても経済は勝手に成長し、政府の税収も伸びます。政府は、人口増加という数の力によって、高齢化により増加する社会保障の負担を捻出することも可能です。このような状況下であれば、政府は賃金など、民間企業の経営に口を出す必要はありません。しかし、人口増加要因による経済成長率が低下すると、政府は生産性向上に注目し始めます。

一方、日本のように人口が減少すると、人口増加要因は経済成長率にマイナスに作用します。経済成長率が下がれば、当然、国は苦境に立たされることになります。社会保障費をはじめ、高齢化によって増え続ける各種の負担分を捻出するためには、どの国よりも生産性を向上させなければなりません。

国が何もしなくても自然と生産性が上がるのならいいのですが、人口増加による経済成長と違い、生産性にはそのような都合のいいことは起きません。ですので、国が主導し、生産性を高めるための政策を打つ必要があります。

最低賃金と生産性の相関関係の強さに注目が集まるようになったのは、生産性向上に有効な方法を探した結果なのです。

「誰」が「なぜ」、生産性を高めるのか

先ほども書いたように、人口増加要因と違い、生産性は自然に上がるものではありません。誰かが意図的に何かをしないと、向上するものではないのです。生産性向上には設備投資や企業内の働き方の変化が必要ですので、意思決定と実行能力を要します。

研究者たちの研究で、生産性を上げる具体的な方法については解明されていますが、どういう動機を持って、誰が生産性の向上を決め、実行するかについては、まだ解明されていません。

生産性向上は競争の結果だという研究者もいますが、同じ国(経済)の中や、同じ業種の中でも、企業間で生産性の激しいばらつきが存在することも確認されていますので、競争だけでは説明できません。

最低賃金の引き上げが「世界の常識」な理由 | 国内経済 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

https://toyokeizai.net/articles/amp/263406?page=3最低賃金の引き上げが「世界の常識」な理由

「韓国の失敗、イギリスの成功」から学ぶこと

唯一言えるのは、同じ国の同じ業種で、企業間で生産性の大きな違いが生じているということは、明らかに経営者の質の善しあしが、生産性の高低を左右しているということです。生産性向上は経営者の質にかかっていることは、研究によって明らかにされています。

なので、国全体の生産性を高め、経済を成長させるためには、生産性の低い企業の経営者をどう動かし、生産性の向上にあたらせるかが、1つの重要なポイントとして浮かび上がるのです。

国が政策として、企業経営者に生産性を上げるよう誘導する、その手段として最低賃金の引き上げが重要なポイントになります。なぜなら最低賃金の変動は、全企業がその影響を免れないからです。

最低賃金が上がることによって人件費が増えると、経営者は対応せざるをえなくなります。会社のビジネスモデルを変えて、生産性を高めなければなりません。インフレと同じ原理です。最低賃金で働く人を多く抱える生産性の低い企業ほど大きな影響を受けますので、経済の「底上げ政策」と言えます。

この政策はいくつかの国で実施され、期待通り、生産性は向上しました。最低賃金の変動がその国の経済にどのような影響を与えるか、その事例として最も研究が進んでいるのが、イギリスの例です。

最低賃金引き上げの成功例、イギリス

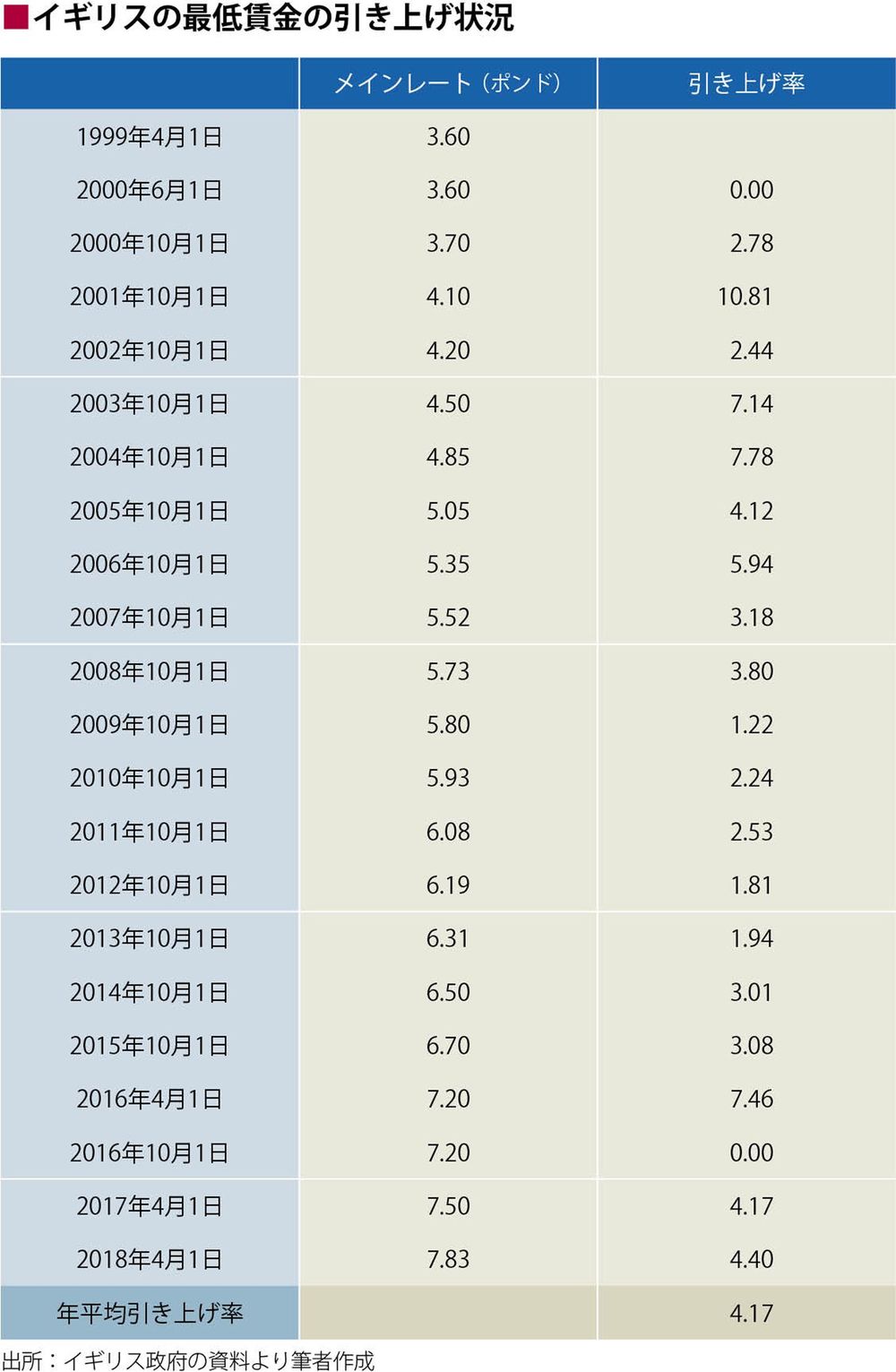

イギリスは1999年に最低賃金を導入しました。実は1993年からの6年間は、イギリスには最低賃金が存在していませんでした。つまり、1999年の導入は「新規」導入ということになるので、最低賃金導入による経済効果を研究するためには格好の、雑音のないデータが手に入るという好条件がそろっていました。そのため、多くの研究者がイギリスの事例をこぞって研究テーマに選んだので、数多くの分析がされたのです。

また、この事例の研究が進んだのには、当時のイギリスの政治事情というもう1つ別の理由がありました。イギリスの最低賃金の導入は、労働党のブレア政権のもとで実現しました。もともとブレア首相は最低賃金の導入と引き上げを公約に掲げて選挙を戦い、政権を奪取したという経緯がありました。

最低賃金導入に反対だった保守党は、ブレア政権を攻撃する材料として、最低賃金導入のアラを探すべく、多くの研究者に分析を依頼しました。その結果、イギリスの事例は徹底的に研究されることになったのです。反対派の期待もむなしく、イギリスでは最低賃金の導入により、予想以上に大きな成果が生まれました。

イギリスでは1999年から2018年まで、毎年平均4.17%も最低賃金が引き上げられ続けました。この間、最低賃金は実に2.2倍になったにもかかわらず、インフレには大きな悪影響もなく、生産性も上昇しています。2018年6月の失業率は4.0%で、1975年以降の最低水準です。1971年から2018年までの平均である7.04%を大きく下回っています。

最低賃金の引き上げが「世界の常識」な理由

「韓国の失敗、イギリスの成功」から学ぶこと

次回以降の記事では、最低賃金引き上げのメリットを説明する予定ですが、今回は最低賃金の引き上げに対して、日本で必ず沸き上がる反対意見を紹介し、それらの間違いを指摘しておきたいと思います。

最低賃金を引き上げても失業者が増えるとは限らない

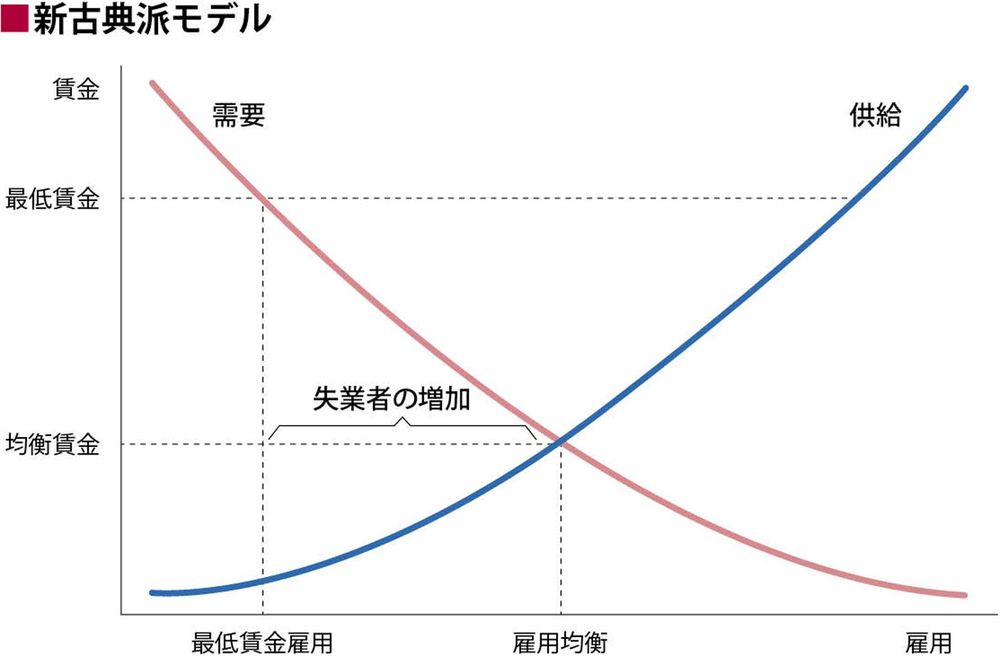

最も典型的かつ、たくさん上がる反対意見は「最低賃金を引き上げると失業者が増える」というものです。この意見は新古典派経済学の説に基づいています。

新古典派経済学では、市場経済の下、労働市場は価格形成が効率的に行われているという前提が置かれています。そのため、最低賃金を引き上げると、失業者が増えるという理屈が成立します。確かに昔の教科書には、そのように載っていました。

しかし、この仮説はすでにいくつかの国での実験によって否定されています。イギリスを含めて、各国のデータを分析すると、最低賃金をうまく引き上げれば、失業率は下がる事例が多く、上がる例は比較的少数派です。

つまり、実験によって新古典派経済学のこの仮説は完全に否定されたのです。では新古典派経済学の仮説は、何が間違っていたのでしょうか。

答えは、実際の労働市場における労働価格が、教科書のように効率的には形成されていないことにあります。仕事や雇用に関する情報は完全ではありませんし、転職には障壁もあります。また労働者層によって労使間の交渉力が違うので、完全に効率的な価格形成はされないのです。

最低賃金の引き上げが「世界の常識」な理由

「韓国の失敗、イギリスの成功」から学ぶこと

日本での最低賃金引上げに反対の声を上げる人たちの中には、2018年の韓国の失敗例を持ち出す人もいます。この人たちの意見を否定するのは簡単です。

先ほども説明したように、最低賃金を引き上げると必ず失業者が増えるという単純な事実は存在しません。最低賃金は引き上げ方次第で効果が変わるのです。

最近よく言われるようになったのは、最低賃金を賢く引き上げ、経営者がパニックにはならず、ショックを与える程度に引き上げるのが効果的だという説です。アメリカのある分析によると、12%以上の引き上げは危険な水準であるとされています。韓国政府も事前にこの分析を読んでいれば、2018年のように最低賃金を一気に16.4%も引き上げるという、混乱を招く政策を実施することもなかったのではないでしょうか。

韓国の失敗は、いっきに引き上げすぎたという、引き上げ方の問題でした。経営者がパニックに陥り、経済に悪影響が出たと解釈するべきです。

2018年、安倍政権は最低賃金を3%引き上げました。正しい判断です。しかし、このとき、経営者から悲鳴のような抗議の声は上がりませんでした。ということは、この程度の最低賃金の引き上げは、彼らにとってショックですらなかったと判断できます。この程度の引き上げ幅では、まだまだ不十分だったのでしょう。

2019年は消費税の引き上げも予定されているので、最低賃金は少なくとも5%の引き上げが必要なのではないでしょうか。

人件費削減は愚かな「自殺行為」だ

本連載の第1回「『永遠の賃上げ』が最強の経済政策である理由」では、日本経済を成長させるためには、賃上げによって個人所得を増加させるしかないと提言しました。永遠の賃上げを実現し、国民の所得を増加させるためには、最低賃金の継続的な引き上げが極めて重要です。

今の日本の経営者の多くは、人件費をコストと捉えて、下げることばかり考えています。人口が増加しているのであれば、その考え方に強く反対はしませんが、人口が減少しているときに人件費を下げるのはご法度です。人口が減る中で人件費が下がれば、個人消費総額が減り、回り回って結局は経営者自身の首を絞めることにもなるのです。まさに自殺行為です。

私が常々強調しているように、日本経済は人口増加のパラダイムから、すでに人口減少パラダイムへとシフトしました。そのパラダイムシフトに合わせて、企業の経営も変える必要があるのは言うまでもありません。しかし、嘆かわしいことに、日本の経営者の多くはまだ対応できていません。

しかし、経営者がこのことを理解せず、従業員の給料を増やす気にならなくても、政府は彼らを変えることができるのです。経営者が自主的に賃金を上げないのなら、最低賃金を引き上げて、無理やり賃金を上げさせればいいのです。

継続的に、かつ、上手に最低賃金を上げていけば、経営者は人の配置と資本金の使途、商品自体や商品の単価を工夫しなくてはならなくなります。人口減少で働き手が減るので、失業率が上がることを恐れる理由も必要もありません。

最低賃金の引き上げが「世界の常識」な理由

「韓国の失敗、イギリスの成功」から学ぶこと

計算の上では、人口減少による悪影響がもっとも大きい2040年まで、毎年約5%ずつ最低賃金を上げていけば、経済は1%ずつ成長することになります。

「最低賃金を引き上げて、生産性を高めても、それはただのお金至上主義ではないか。生産性が上がれば、国民生活が豊かになるのか。そうではないはず」というようなことも時々言われますが、完全に間違っています。

経済が成長しても、必ずしも国民の生活水準の向上にはつながりません。なぜならば、単純に人口が増加すれば、経済は成長するからです。しかし、生産性は国民の生活水準そのものです。

私が主張したいのは、人口が減少する日本では、なかなか総生産額は伸びない。しかし、生産性を高め、個人所得を増やしていけば、個々人の生活水準が上がって、今後ますます厳しくなる高齢化による負担増も乗り越えられるということです。

社会保障を維持するには生産性向上しかない

「生産性を上げても税金で取られるだけですよ」と言う人もいます。たしかに生産性を上げても、すべての恩恵が労働者に還元されるわけではありません。税負担は増えます。

しかし、社会保障の負担は生産性を上げても上げなくても、いずれにせよ重くなります。生産性を上げていかないと、労働者の可処分所得は減る一方です。もはや生産性を上げるしか、選択肢はないのです。もちろん、税負担の増加以上に生産性が向上することが望ましいのは言うまでもありません。

次回は、最低賃金引き上げのメリットを考えます。

0 件のコメント:

コメントを投稿