(陰と陽…ではフィッシャー負債論が紹介されるもその財政政策の欠如が批判される。ただし以下の図などフィッシャーを改訂したものと言っていい)

スティーヴ・キーン『次なる金融危機』

https://nam-students.blogspot.com/2019/04/can-we-avoid-another-financial-crisis.html

ビル・ミッチェル「バランスシート不況と民主主義」(2009年7月3日)

Balance Sheet Recession - Japan's Struggle with Uncharted Economics & Its Global Implications 2003

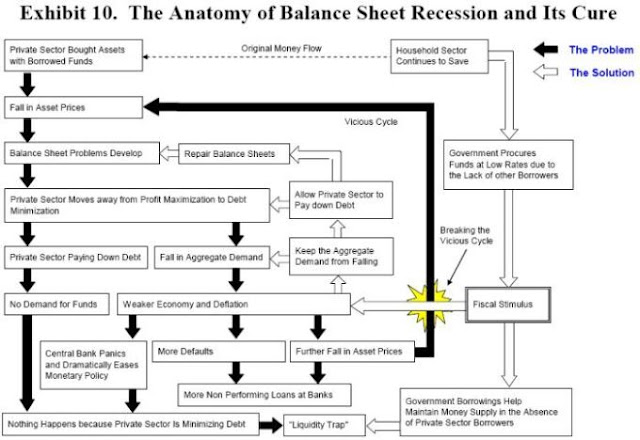

図表A1-1 バランスシート不況の構造とその対応策

(当初の資金の流れ)

企業が資産を借金で購入 ← 従来通り貯蓄する家計部門⑤⇨ ⇩

⬇︎

資産価格の下落① ⬅︎[③] 悪循環④

⬇︎

借金だけが残りバランスシート問題が発生① ⇦バランスシートの修復⑨

⬇︎ ⇧

企業行動が利益の最大化から債務の最小化へ ②⇦企業の借金返済を支援⑧ ⇩

⬇︎ ⇧ 民間資金需要がないなかで

⬇︎ 政府が超低利で資金調達⑦

企業は借金返済へ③ 総需要の減少③ ⇦ 総需要の維持⑧ ⇩

⬇︎ ⬇︎ ⇧

資金需要が激減⑩ 景 気 後 退 と デ フ レ ③ ⇦ ☆ 財政出動⑥

⬇︎ ⬇︎ ⬇︎ ⬇︎ (悪循環を断ち切る)

⬇︎ 中央銀行が慌てて 企業倒産の増加(15) さらなる資産価格の下落③➡︎⤴︎[①へ ]

金利を下げる(11) ⬇︎ ⬇︎ ⇩

⬇︎ ⬇︎ 銀行の不良債権の増大⑩ 民間の資金需要がないなか

⬇︎ で、政府の借り入れが貨幣

企業は借金返済を止める理由はなく ➡︎「流動性の罠」(13) ⇦ 供給を維持する⑩

景気の反応なし(12)

⬅︎問題発生

⇦問題解消

(出所)野村総合研究所(NRI)

「追われる国」の経済学―ポスト・グローバリズムの処方箋Kindle版2019

6件中1 - 6件目のレビューを表示

The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan's Great Recession (English Edition) 1st Edition, Kindle版

「バブル後の日本 今、世界が学ぶ」リチャード・クー氏

「ジャパン・アズ・ナンバーワン」から「ジャパナイゼーション(日本化)」へ。日本経済の評価が時代とともに移り変わるなか、エコノミストのリチャード・クーさん(58)は「日本の教訓」を世界に向け発信し続けている。今や世界的な市民権を得た「バランスシート不況」理論の生みの親。その素顔は、論争を恐れぬ熱血漢でもある。

2008年のリーマン・ショック以後、先進各国の経済は日本の後を追うようにデフレの淵をのぞき、「日本病」やジャパナイゼーションと呼ばれた。「日本の経験を教えてほしい」。世界中から引っ張りだこのクーさんは、さながらバランスシート不況論の「伝道師」のごとく駆け回っている。

世界中から講演を依頼され、昨年は1年の3分の1が海外でした。日本がバブル崩壊後苦しみ抜いてきた経験に今、世界が学ぼうとしているのです。

米国のサブプライムローンバブルの破裂でも欧州のソブリン危機でも、問題の本質はバランスシート不況にあります。一度バブルができあがってしまうと、それが崩壊する過程では必ずバランスシート不況に陥るのです。保有する資産価格が大きく下がり、企業も家計も借金返済を優先してバランスシートを身軽にしようとする。個々の経済主体にとっては当然の行動ですが、みんなが一斉に同じ行動に走れば、マクロ経済的には資金需要の減少を通じて国内総生産(GDP)を押し下げてしまう。

そうしてバランスシート不況に陥ると、中央銀行がどんなに金利を低くしたところで資金の借り手はいません。ゼロ金利でも誰もお金を借りようとせず、行き場を失ったマネーは国債市場に流れ込むしかなくなるのです。

米国の経済学の泰斗たちはかつてデフレに苦しむ日本にこう言った。「デフレから脱却するには日銀がケチャップでも何でも買って大胆な金融緩和をすればいい」と。その彼らも今や、バランスシート不況理論に一目を置く。

日本が「独り負け」だった頃は米連邦準備理事会(FRB)のセミナーで講演しても、完全に「頭のおかしな人」扱いでした。「日本というヘンな国のヘンな理論」という感じで。日本はツベコベ言わず、うんと輪転機を回してお金を刷れと。同時に銀行を潰して不良債権問題を片付け、構造改革を断行すれば経済は回復するんだと一方的に言われ、もうサンドバッグ状態でした。

変われば変わるものです。2010年7月、FRBのバーナンキ議長が議会証言をする時に、私も民間の参考人として呼ばれ同席しました。バーナンキ議長が米経済の先行きについて「異例なほど不確か」と発言した、あの時です。待合室で一緒になったので自分の本を渡そうとしたら、「いらない」と言う。「もう読んだよ」と。そして「バブル崩壊後の日本に関する記述はとても参考になった」と感謝されました。

その本の英題は「The Holy Grail of Macroeconomics」(マクロ経済学の聖杯)といいます。大恐慌研究の第一人者であるバーナンキ議長がかねて「大恐慌に陥ったメカニズムを解明できれば経済学の聖杯を手にできる」と言っていたのを拝借したのです。本ではバーナンキ議長の研究成果をボロクソに書きました。目の前にいる本人からそれをもう読んだと言われて、ちょっと赤面しました。

他にも学者や政府関係者を相手に数々の激しい論争を巻き起こしてきた。

別に論争好きなわけじゃありません。でも、たくさんやりましたね。日米貿易摩擦を背景に1994年に書いた「良い円高 悪い円高」では、「米国が貯蓄不足だから貿易赤字が減らない」というIS(貯蓄・投資)バランス論の大家、小宮隆太郎先生にかみつきました。当時の自動車摩擦で米国の企業努力が足りないのはその通りでした。でも、だからといって「悪いのは米国だ」と決めつけ、構造改革努力を怠って市場を開放しなかったら、円高で苦しむのは日本だよ、と伝えたかったのです。もちろん日本を救うためです。

あの時は「米国の手先」と呼ばれました。その後「何十年に1回起きるか起きないかというバブル崩壊後のバランスシート不況下では、財政出動をためらうな」と主張しました。すると、今度は構造改革を主張する人たちから「裏切り者」と随分批判されました。邦銀への資本注入や不良債権処理では米政府も敵に回しました。

日米両国の良好な関係を願うのは生い立ちにもよる。1954年、台湾出身の父と上海出身の母の間に誕生。生まれは神戸、育ったのは東京。そして国籍は米国だ。

ウェブサイトのウィキペディアには「台湾籍」とありますが、正確ではありません。台湾、中国、日本、米国……私のアイデンティティーは、自分でも複雑だと思います。いわゆる故郷といえばサンフランシスコの家が浮かびますが、一番長く住んでいるのは日本です。子ども時代の13年と野村総合研究所時代の28年。もう40年を超えました。長くなりますが、順を追ってお話ししましょう。(山本由里)

野村総合研究所主席研究員。米ジョンズ・ホプキンス大学大学院修了。ニューヨーク連銀を経て1984年野村総研に「外国人研究者第1号」として入社。

http://s.nikkei.com/GRd8OL

リチャード・クーさん『世界同時バランスシート不況』 [新刊情報]

この本はなかなか面白いです。

私は経済学は素人なので、内容についてのコメントは差し控えますが、竹中平蔵さんが大臣の間はテレビ出演ができなかった、というのは本当だとしたら驚きです。

彼の説が受け入れられるようになったのは、やはり英語圏で評価されたからのようで、思わず英語版の“The Holy Grail of Macroeconomics”も買ってしまいました。

ま、到底全部は読めないと思いますが…。

で、ざっと見たところ、『世界同時バランスシート不況』と同じような内容のようです。

正直、もう少し違うのかなと思ったのですが、意外ですね。

ついつい、「血液型と性格」と関連付けて読んでしまいました。

血液型も、やはり英語で目立たないとダメなのかな?

とは言っても、リチャード・クーさんのように、英語圏でのコネがないから難しいでしょうね。

あと、面白いのは、意外や意外、中国に呼ばれて講演していることです。確かに、最近の中国の経済成長は、この世界不況の中ではズバ抜けています。へ~~~っ。

では、なぜ中国はそうしているのか、というのはこの本を読んでのお楽しみです。

ところで、リチャード・クーさんって、何型なんでしょう?(笑)

経歴

論壇

バランスシート不況

良い円高 悪い円高

人物・家族

主な受賞歴

- 日経金融新聞 アナリスト・ランキング エコノミスト部門 第1位 (1995年、1996年、1997年)

- 日経公社債情報 債券アナリスト人気調査 エコノミスト部門 第1位 (1998年、1999年、2000年)

- 米インスティテューショナル・インベスター エコノミスト部門 第1位(1998年)

- 米National Association for Business Economics The Abramson Award 受賞(2001年)

- 米Doctral Fellowship of the Board of Governors of the Federal Reserve(1980年、1981年)

主な著書

- 『良い円高 悪い円高』東洋経済新報社、1994年7月

- 『投機の円安 実需の円高』東洋経済新報社、1995年12月

- 『金融危機からの脱出』PHP研究所、1998年3月

- 『日本経済回復への青写真』PHP研究所、1999年2月

- 『良い財政赤字 悪い財政赤字』PHP研究所、2000年12月

- 『日本経済 生か死かの選択』徳間書店、2001年10月

- 『デフレとバランスシート不況の経済学』徳間書店、2003年10月

- 『「陰」と「陽」の経済学』東洋経済新報社、2006年12月

- 『日本経済を襲う二つの波』徳間書店、2008年7月

- 『世界同時バランスシート不況』徳間書店、2009年8月 共著

- 『バランスシート不況下の世界経済』徳間書店、2013年12月

脚注

- ^ a b c http://www.nri.com/jp/souhatsu/#member03

- ^ a b 山本由里 「バブル後の日本 今、世界が学ぶ」リチャード・クー氏 2012年3月25日

- ^ http://journalism.berkeley.edu/alumni/richard_c_koo/

- ^ http://www.taiwanembassy.org/JP/fp.asp?xItem=96448&ctNode=3522&mp=202 馬英九総統が野村総研のリチャード・クー氏と会見] 【総統府 2009年6月23日】

- ^ 平成19年度素淮会収支報告書 総務省平成19年度政治資金収支報告書

- ^ リチャード・クーのKoo理Koo論・第1回「『陰』と『陽』の経済学――日本は15年間どんな不況と戦ってきたのか」 - NIKKEI NET・BIZ PLUS

- ^ Fisher, Irving (1933), "The Debt-Deflation Theory of Great Depressions", Econometrica

- ^ [1], リチャード・クーのバランスシート不況論再批判

- ^ 『エコノミストは信用できるか』東谷暁、2003年11月[要ページ番号]

- ^ リチャード・クーさん 実際に飛んでいるように工夫を重ねたプラモデル撮影 - どらく(朝日新聞)・2008年9月8日

- ^ 日本李登輝友の会メールマガジン「日台共栄」 日台関係研究会 「講演者プロフィール」 2006年)12月8日