J.S.ミル『経済学原理』:簡易目次およびメモ

http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/blog-post_62.html (本頁)

自由論(自由について)On Liberty

https://open-shelf.appspot.com/OnLiberty/index.html

フンボルト『国家活動の限界を決定するための試論』

https://nam-students.blogspot.com/2018/11/the-limits-of-state-action.html

ちなみにミルの言う公共財としての灯台費用負担(後述)についてはコースが邦訳主著#7で言及している

http://nam-students.blogspot.jp/2016/07/coase-theorem.html

http://klibredb.lib.kanagawa-u.ac.jp/dspace/bitstream/10487/7977/1/020%E3%80%80J%E3%83%BBS%E3%83%BB%E3%83%

9F%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%81%B7%E5%8B%99%E8%AB%96.pdf

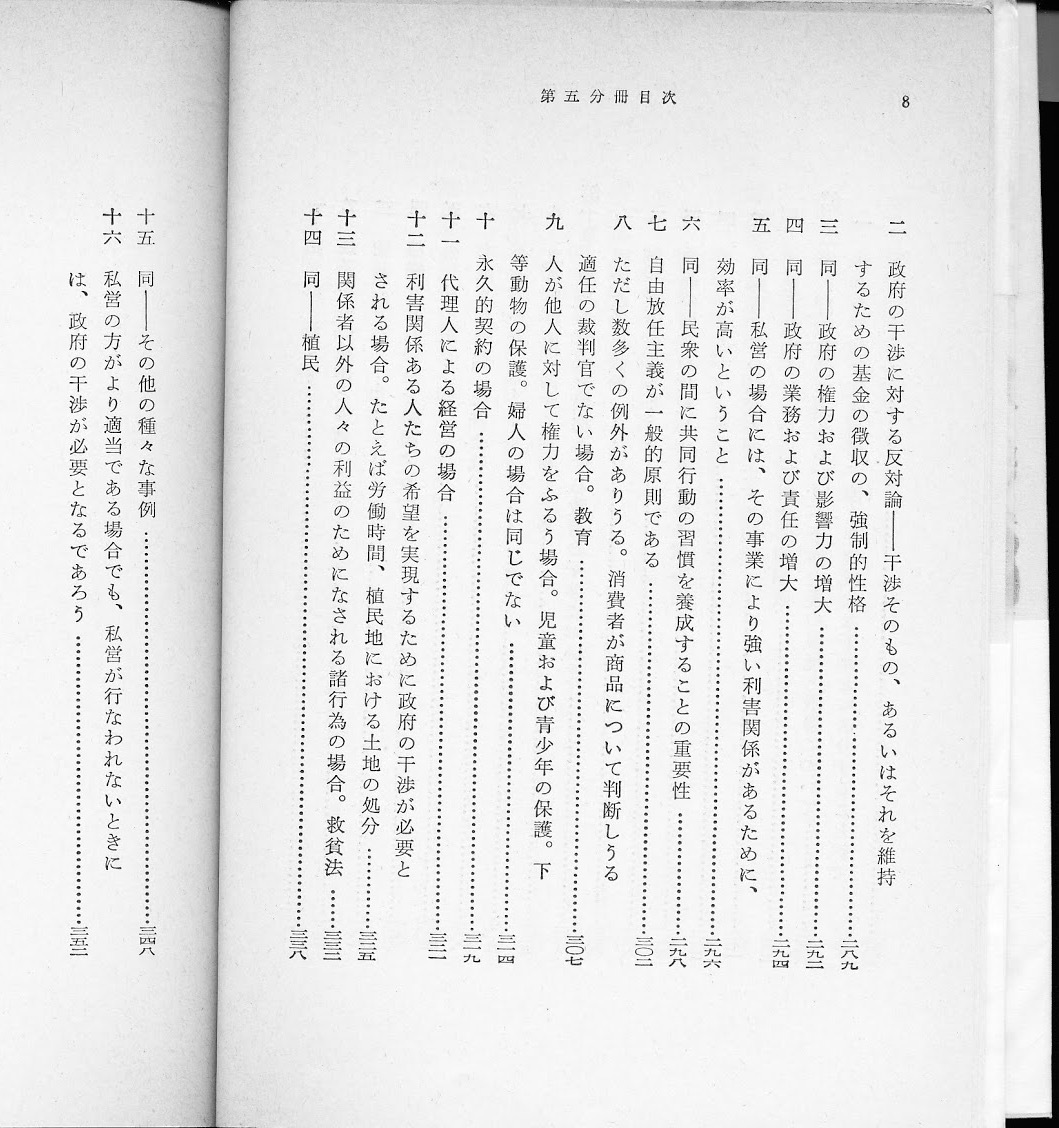

以下の八~十四

どこかサーカーを想起させる

| 国際社会 |

| ________________ |

| | 国内社会 | |

| | ____________ | |

| | | 地域社会 | | |

| | | ________ | | |

| | | |行政 | | | |

| | | |教育、医療=国営| | | |

| | | |________| | | |

| | | 職場=協同組合 | | |

| | | 農業=消費組合 | | |

| | |____________| | |

| | 工業=労働組合 | |

| |________________| |

| 営利企業(ベンチャー)=株式会社 |

|____________________|

(世界政府=環境問題)

http://klibredb.lib.kanagawa-u.ac.jp/dspace/bitstream/10487/7977/1/020%E3%80%80J%E3%83%BBS%E3%83%

チェルヌイシェフスキーによるミル批判、荒川繁論考

http://s-ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/2312/1/61-2-zinbun-02.pdf

J.S.ミル『経済学原理』1848

The Principles of Political Economy

with

some of their applications to

social philosophy

1848

by John Stuart Mill

(1806 〜 1873)

ジョン・スチュアート・ミルによる『経済学原理』(1848年)はマーシャル(Alfred Marshall,1842-1924)による同じ邦題の『経済学原理』(Principles of Economics ,1890年)が出版されるまで経済学の規範とされた。当初からマルクスには批判され過渡的と言われたが。

以下、ミル『経済学原理』岩波文庫1959〜1960年、全5冊①〜⑤ 構成および概略目次

構 成

第一編 生 産 ①

第二編 分 配 ②

第三編 交 換 ③

第四編 生産および分配に及ぼす社会の進歩の影響 ④

第五編 政府の影響について ⑤

概略目次(本来、文庫版目次*はもっと詳細):

序 文 ①

緒 論

第一篇 生 産

第一章 生産要件について

第二章 生産要因としての労働について

第三章 不生産的労働について

第四章 資本について

第五章 資本に関する根本的諸命題

第六章 流動資本と固定資本とについて

第七章 生産諸要因の生産性の大小を決定する原因について

第八章 協業、すなわち労働の結合について

第九章 大規模生産と小規模生産とについて

第十章 労働増加の法則について

第十一章 資本増加の法則について

第十二章 土地からの生産増加の法則について

第十三章 前記の法則からの帰結

第二篇 分 配 ②

第一章 所有について

第二章 引き続き同じ主題について

第三章 生産物が分配されてゆく諸々の階級について

第四章 競争と慣習について

第五章 奴隷制について

第六章 自作農について

第七章 同じ主題のつづき

第八章 分益農について

第九章 入礼小作人について

第十章 入札小作制廃止の方法

第十一章 賃銀について

節十二章 通俗的な低賃銀匡正方法について

第十三章 いま一度低賃銀匡正方法を考察する

第十四章 職業の差異による賃銀の相違について

第十五章 利潤について

第十六章 地代について

第三篇 交 換 ③

第一章 価値について

第二章 需要供給と価値との関係について

第三章 生産費と価値との関孫について

第四章 生産費の究極的分析

第五章 地代と価値との関係について

第六章 価値倫の契約

第七章 貨幣について

第八章 貨幣の価値が需要供給に依存する場合について

第九章 貨幣の価値が生産費に依存する場合について

第十章 複本位制および補助鋳貨について

第十一章 貨幣の代用物としての信用について

第十二章 信用が物価に及ぼす影響

第十三章 不換紙幣につして

第十四章 供給の過剰について

第十五章 価値の尺度について

第十六章 価値の特殊な場合若干について

第十七章 国際貿易について

第十八章 国際的価値について

第十九章 輸入商品としての貨幣について

第二十章 外国為替について

第二十一章 商業世界における貴金属の分配について

第二十二章 通貨が為替および外国貿易に及ぼす影響

第二十三章 利子率について

第二十四章 兌換紙幣の調節について

第二十五章 同一の市場における種々なる国の競争について

第二十六意 分配が交換から影響を受ける場合について

第四篇 生産および分配に及ぼす社会の進歩の影響 ④

第一章 富の増進しつつある状態の一般的特性

第二章 産業の進歩および人口の増加が価値および価格に及ぼす影響

第三章 産業の進歩および人口の増加が地代、

利潤および賃金に及ぼす影響

第四章 最低限ヘ赴こうとする利潤の傾向について

第五章 最低限へ赴こうとする利潤の傾向から生ずる帰結

第六章 停止状態について

第七章 労働諸階級の将来の見通しについて ☆

第五篇 政府の影響について ⑤

第一章 政府の機能一般について

第二章 課税の一般的原理について

第三章 直接税について

第四章 商品に対する租税について

第五章 その他の租税若干について

第六章 直接課税と間接課税との比較

第七章 国債について

第八章 政府の通常の機能の経済的作用について

第九章 同じ主題のつづき

第十章 誤った学説を根拠とする政府の干渉について

第十一章 自由放任主義あるいは不干渉主義の根拠と限界について

☆

柄谷行人がマルクスに絡めて言及したのは、

「第四篇 第七章 労働諸階級の将来の見通しについて」内の「五〔労働者が資本家との間に共同組織をつくった実例〕」(「世界危機の中のアソシエーション・協同組合」『柄谷行人 インタヴューズ 2002-2013』161ページ参照)。

《…マルクスは協同組合を称賛しながら、同時 に、その限界について指摘しています。そして、それは正しい、と思います。

たとえば、ジョン・スチュアート・ミルは『経済学原理』(第七章)で、労働者管理型 企業を提案しています。人々はそのような企業で働くことを好む、ゆえに、賃金が低くて 効率的となりうる、ゆえに、資本正義企業との競争に勝ち、平和的にとってかわるだろ う、と考えた。しかし、全くそうなっていない。そのような企業は、資本制企業との競争 に勝てないからです。マルクスは、労働者管理型企業に反対しないでしょう。しかし、そ れが自然に成り立つ、と考えることを批判するでしょう。》

//////////////

調していることがわかる。

第 10 章 過渡期の経済学―J.S.ミル 1.ミルとその時代 1)イギリス資本 ...

ここで、静態論は静止的・不変的・均衡的な理論で、動態論は前進的で変化の理論である。動態・静態の区分はミルによって初めて経済学に導入された。ミルはこの区分を「数学で使われる成句の適切な一般化」(邦訳Ⅳ,p.9)であるという。しかし、シュンペーターいわく、ミルは親交のあったコントからこの語を取り、さらにコント自身は動物学者ブランヴィルの用語法から借用している。「その最終の貸主は力学ではなくて動物学であった」と(シュンペーター,1957,p.877)。とまれ、コントは、社会の構造論を静態論、社会の歴史を動態論としていたのである。

本書の構成について、さらに続けると、分配は交換と貨幣メカニズムに媒介されて行われるので、交換論は分配論の続編に位置付けられている。また、生産・分配・交換の静態論の区分は、セイの『経済学概論』の3分法に同じ(但し、セイは第三が消費)で、父ミルやマカロックの4分法(第四は消費)に近い。

本書内容について、篇を追って見てみよう。ミルは「生産」(第一篇)について、人間ができるのは、自然力が働けるように対象を妥当な位置に置くことだけで、後は自然力=物質の性質が総ての仕事をなすとする。そしてその自然の代表である土地に分量と生産性の限度があることこそ、生産の真の制限となる。「それは、富裕勤勉なる社会に何ゆえに貧困があるかという、その原因の問題の全部を含んでいる。そしてこの一事を完全に理解しないかぎり、われわれの研究をこのうえさらに進めることは無駄となるのである」(邦訳Ⅰ,p.328)。特に土地生産性による制限=収穫逓減の法則に重きを置き、それに対抗する生産改良策および人口制限の必要を提唱している。

第二篇「分配」に入って、その序説で、ミルの名と共によく知られる「生産と分配の二分法(ダイコトミーというのだそうである)」が出て来る。およそ、富の生産は物理的法則によって制限され人間が自由に変更できないが、富の分配は人間の造った歴史的な制度によるもので変更可能であるとする考えである。「富の生産に関する法則や条件は、物理的真理の性格をもち、人間の意のままに動かしうるものは何もないものである。…ところが、富の分配はそうではない。それはもっぱら人為的制度の上の問題である。ひとたび物が存在するようになったならば、人間は、個人的にも集団的にも、それを思うままに処分することができる」(邦訳Ⅱ,p.13-14)。この点を、古典派経済学者として初めて、私有財産制度の一過的性格を明らかにしたものと評価するむきもある。――私はむしろ、生産は限界原理にもとづき、分配は国家が支配する、市場社会主義(競争的社会主義)を思い浮かべます。

続いて分配篇は、私有財産制を社会主義(共産主義はその極限とするが、区別は明確ではない)と関連付けて論じる。次に私有財産制の分配要因として競争と慣習をあげる。慣習を分配要因とするのが奴隷制、自作農、分益農であり、競争を要因とするのが入札小作農、三階級制(労働者・資本家・地主階級)である。慣習による共同体経済と競争による市場経済について述べている。そして、賃金論・地代論・利潤論でこの篇を終わる。

この分配篇では、初の部分である社会主義思想を論じた箇所、一種の比較経済体制論をもう少し見ておく。その論調は、版を重ねる毎に、これらの社会主義思想に対する同情が深まって行った。ミルは、共産主義よりも社会主義、サン・シモン主義よりはフーリエ主義の方に好意的である。フーリエ主義は、全員に最低限の生活資料を分配した後、残余の生産物を労働、資本、および才能の三要素へ割り当てるものである。

ミルは、資本主義(私有財産制)と共産主義とを比べる場合、とかく資本主義は現実のもの、共産主義は理想的なもの(「今日観念上に存在するに過ぎない」)を取り上げ比較しがちで、不公平であるとする。今日のような実質上労働者の移動・職業選択の自由がない社会、女性が隷属している(資本主義)社会は比較の対象ではない。また自らの労働と制欲の果実以外を保証するのは私有性の本質ではない。

最善の社会主義と理想的な私有財産制を比較してみた場合、どちらが人類社会の最終形態となるのかを決するのは、「ただひとつ、二制度のうちどちらが人間の自由と自主性の最大量を許すか」(邦訳Ⅱ,p.31)という点にある。問題となるのは「共産制には個性のための避難所が残されるか、世論が暴君的桎梏とならないかどうか、各人が社会全体に絶対的に隷属し、社会全体によって監視される結果、すべての人の思想と感情と行動が凡庸なる均一的なものになされてしまいはしないか」(邦訳Ⅱ,p.32-33)である。

結局ミルが望んだのは、所有の廃止や平等化ではなく「だれもが生計のために働き、適度な財産を享受し、自分の心を向上させるだけの余暇をもつような全体のブルジョア化」(トマス、p.104)ではなかったか。

第三篇交換論は、価値論(価格論)である。部分均衡論による需要・供給説で説明したものである。この篇には、著名な国際価値論等が展開されているが、詳しい内容紹介は省略する。

第四篇は、先述の動態理論の部である。その第六章が、よく知られた「停止状態について」である。富の増加は無際限ではく、経済進歩の終点には停止状態がある。最も富裕にして繁栄している国も、生産技術の進歩が止まり、可耕地が開拓し尽くされ、後進国への資本流失が終われば、停止状態に達する。それは不可避である。これまで、経済学者は進歩的状態を経済的に望ましい事と同等と考えて来た。ミルは次の如く、停止状態に積極的評価を与える。「旧学派に属する経済学者たちが…示していたところの、あのあらわな嫌悪の情をもって、見ることをえないものである。私はむしろ、それは大体において、今日のわれわれの状態よりも非常に大きな改善となるであろう、と信じたいくらいである。」(邦訳Ⅳ,p.104-105)

現在の産業的進歩の状況では、人びとは、自らの地位の向上のため、互いに他人を踏付け、押倒し、押退け、している。しかし、人間性にとって最善の状態は、誰も貧しい者はおらず、そのためもっと富裕になりたいと思わず、他人に抜け駆けしようとあくせくすることのない世界である。あるいは、自ら獲得蓄積したもの以外に多くの財産を持たず、荒々しい労苦や機械的な煩雑な事柄から免れて、人生の美質を自由に探求できる状態といえようか。これは、「ただに停止状態と完全に両立しうるというばかりでなく、また他のいかなる状態とよりも、まさにこの停止状態と最も自然に相伴うようである」(邦訳Ⅳ,p.107-108)。

さらには、むしろ進んで早めに、停止状態に入るにしくはない。というのは、人間が思索や人格を深めるためには孤独(人口稠密では不可能)が必要であることを考え、そして食糧増産のため、家畜以外の動物は絶滅させ、可耕地にするため豊かな自然が掘り返され、草花は引き抜かれるようなことになるのであれば、「しかもその目的がただ単に地球により大きな人口――しかし決してより優れた、あるいはより幸福な人口ではない――を養うことを得しめることだけであるとすれば、私は後世の人たちのために切望する、彼らが必要に強いられて停止状態にはいるはるか前に、自ら好んで停止状態にはいることを」(邦訳Ⅳ,p.109)――産業革命時代に、若い頃野花をつんだ田園が、ロンドンの市街と化したのを目の当たりに見たミルの感慨もあるのであろう。停止社会では、産業上の改良が富の増大に奉仕するのではなく、労働を節約するのに使用されるとも評価している。

続く第七章「労働諸階級の将来の見通しについて」は、ミル自身が云うように、「他のどの章にもまさって世論に大きな影響を与えた」ものであり、また「完全に妻に負うものであって、同書の最初の草稿にはあの章はなかった」(ミル,1960,p.213)ものである。

時代の要請は分配の改善と労働に対する報酬増加である。もはや、人類を雇用者と被雇用者という二つの世襲的階級に永遠に区別しておくことはできない。この二階級区分の形態を取らずとも、集団の結成が持つ文明化力と大規模生産が持つ効率は生かせる。それが、共同組織(アソシェーション)である。それは資本家と労働者の協同組織となり、あるいは労働者同志の協同組織という形態を取る。

労資間の協同組織は、すでに以前から実行されている。「出来高払い」あるいは「利潤参加」方式といわれるものである。労働者同志のものも、英仏の成功例を詳細に書いている(それは、第二篇のフーリエ主義に対応するものではないかと思う)。そして、結局においては、労働者が共同所有し、自らのリーダーを選ぶ後者の組織が支配的になると予想した。そこでは、報酬に対し最少の仕事をする資本家の下の労働と異なり、報酬に対し最大の仕事をなし、生産性が増大する。優秀な労働者はアソシェーションを組織するので、ついには資本家は残った劣等な労働者を雇って苦労するより、資本を協同組織に貸与して利子を受け取る方を選ぶ。「結局、しかもおそらくは予想以上に近い将来において、私たちは、協同組合の原理によって一つの社会変革にたどりつく道を・・・もちうるであろう」。協同組織はその成功を得るための唯一の手段である(邦訳Ⅳ,p.176,下線は記者)。

しかしながら、深井英吾(注2)の著書と推定される「現時之社会主義」が早くも明治26(1893)年にいったように、ミルの未来社会予測は当たらず、社会改造もなされなかった。いかに偉大な人物によるものであれ、とかく予言は実現し難い。マルクスしかり、スペンサーしかり(杉原,1980,p.179-180)。

第五篇の内容についても略す。

以前、革装美本の初版をオーストラリアの書店から購入した。ただし、上巻だけであった。下巻の出るのを待っていたから、安い揃い本が出ても見逃すことが続いた。なかなか、別々に揃えることは難しいと思い知らされた。しかし、幸いに元装のままの更に安い上下揃い本に巡り合って、ようやく買うことができた。アメリカ古書店よりの購入。

(注1)ファーブルとは、ハリエットの死後、知遇を得る。ファーブルが借家を追い出された時、ミルは金銭援助をした。度々、植物採取行を共にしている。日本ファーブル会のHPには、ミルを英国の植物学者!としている(参考文献)

(注2)ここは、確認せず記憶で書くが、深井は徳富蘇峰の外遊時の秘書を勤めた人。蘇峰と同じく同志社の出身。日銀に入りその見識は他を圧したという。後日銀総裁になる。

- 小泉仰 『J.S.ミル イギリス思想叢書10』 研究者出版、1977年

- 四野宮三郎 『J.S.ミル 経済学者と現代3』 日本経済新聞社、1977年

- 杉原四郎 『J.S.ミルと現代』 岩波書店、1980年

- 杉原四郎他編 『古典派の経済思想 経済思想史1』 有斐閣、1977年

- シュンペーター 東畑精一訳 『経済分析の歴史 3』 岩波書店、1957年

- W・トマス 安田隆司・杉山忠平訳 『J.S.ミル』 雄松堂出版、1987年

- イヴ・ドゥランジュ ベカエール直美訳 『ファーブル伝』 平凡社、1992年

- ブローグ 久保芳和他訳 『経済分析の歴史 上 古典派』 東洋経済新報社、1966年

- ブローグ 中矢俊博訳 『ケインズ以前の100大経済学者』 同文館、1989年

- 馬渡尚憲 『J.S.ミルの経済学』 お茶の水書房、1997年

- ミル 末永茂喜訳 『経済学原理(一)~(五)』 岩波文庫、1959-1963年(邦訳と表示、一部翻訳を改めた箇所あり)

- ミル 朱牟田夏雄訳 『ミル自伝』 岩波文庫、1960年

|  |

*

____________________

| 国際社会=法人従業員株主 |

| ________________ |

| | 国内社会=医療教育無料 | |

| | ____________ | |

| | | 地方=公共事業運営 | | |

| | | ________ | | |

| | | | 農業=消費組合| | | |

| | | | 職場=労働協同組合| | |

| | | |________| | | |

| | |小企業分野=公平な競争 | | |

| | |____________| | |

| | 土地政策 | |

| |________________| |

| 環境問題 |

|____________________|