いよいよ本日12月3日夜10時25分よりスピノザ「エチカ」スタート。

1.善悪、(4)

2.本質、(3)

3.自由、(5)

4.真理 (2,1)

というサブタイトルは國分功一郎さんの発案。名著史上最も短いワードにはテーマが凝縮。企画者プロデューサーA氏も國分さんの言葉にならい「思考のOSが書き換えられるような体験だった」と。お楽しみに!

①

「音楽は憂鬱の人には善く、悲傷の人には悪しく、聾者には善くも悪しくもない」とは良い悪いの区別について、すべては組み合わせ次第であり、そのもの(たとえば音楽)自体に善悪はない。

#100分de名著 #エチカ

#4序言

善および悪に関して言えば、それらもまた、事物がそれ自体で見られる限り、事物における何の積極的なものも表示せず、思惟の様態、すなわち我々が事物を相互に比較することによって形成する概念、にほかならない。なぜなら、同一事物が同時に善および悪ならびに善悪いずれにも属さない中間物でもありうるからである。例えば、音楽は憂鬱の人には善く、悲傷の人には悪しく、聾者には善くも悪しくもない。事情はかくのごとくであるけれどもしかし、我々はこれらの言葉を保存しなくてはならぬ。なぜなら、我々は、眺めるべき人間本性の型として、人間の観念を形成することを欲しているので、これらの言葉を前に述べたような意味において保存するのは我々にとって有益であるからである。

参考:

「我思う、故に我あり(cogito ergo sum. 正確には、ego cogito , ergo sum .)」

デカルト(1596-1650『方法序説』『哲学原理』他)

「疑いつつ在る(我は思惟しつつ存在する Ego sum cogitans)」

スピノザ( 『デカルトの哲学原理』)

「私は思惟する事物である 」

ライプニッツ(『人間知性新論』4:2 みすず368頁 )

《スピノザは、石がある衝撃によって空中を飛ぶとき、石に意識があれば、自分自身の意志で飛んで

いるのだと考えるだろう、と言っている[書簡六十二]。わたしはこれにさらにつけ加えて、石の考え

ていることは正しいとだけ言っておく。》ショーペンハウアー「意志と表象としての世界」第24節より

《僕はすっかりびっくりして、うっとりしているんだ! 僕には先駆者がいるのだ、なんという先駆者

だろう! 僕はほとんどスピノザを知らなかった、僕がいまスピノザをもとめたというのは、ひとつの

「本能的な行為」であったのだ。彼の傾向がすべて、――認識をもっとも力づよい情熱とする――僕の

傾向にそっくりというだけではない。彼の説の五つの主要な点に僕は僕の姿をみたのだ。この最も異質

な最も孤独な思想家は、まさに僕にもっとも近い、――彼は意志の自由を否定する、目的を、道徳的

世界秩序を、非利己的なものを、そして悪を否定する。………つまりだね、高い高い山に登った時の

ように、ときどき僕の息を詰まらせたり、僕の血を流させたりした僕の孤独が、少なくともいまは、

二人連れの孤独なのだ――ふしぎだね!》

(ニーチェ。1881年7月30日、オーヴァーベック宛て書簡。ちくま文庫ニーチェ全集別巻1上500頁より)

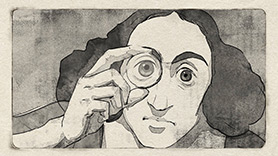

「知性改善論」「神学政治論」といった哲学史に残る名著を著し、近世哲学の一つの潮流を生み出した17世紀の哲学者、ベネディクトゥス・デ・スピノザ(1632 - 1677)。とりわけ彼の哲学は、現代思想にも巨大な影響を与え続け、人間の行為や感情、知性、ひいては社会のあり方にも深い洞察をもたらすものとして今も多くの人々の注目を集め続けています。そんなスピノザが最晩年、自らの哲学的な営為の集大成として、世に問おうとしたのが「エチカ」です。

現代でこそ哲学史上の名著とされる「エチカ」ですが、出版当初は無神論者による冒涜の書として黙殺されました。その理由は、常識を覆すあまりにも革新的なスピノザの思考法にありました。この世界のすべてのものは神のあらわれであり、神は世界に偏在しており、神と自然は一体であるという「汎神論」。それをベースとして、「自由意志の否定」「人間の本質を力だと考える人間観」「活動能力による善悪の再定義」など、常識とは全く異なる考え方が導かれていきます。

私たちが漠然と前提しているものの見方がことごとく覆されますが、そこには不思議にも私たちが日常の中で見過ごしている物事の本質が浮かび上がってきます。とりわけ「意志」や「自由」に関するスピノザの洞察は、精神医療やケアの現場にも新たな知見を与えてくれることもあるといいます。幾何学の方法を徹底的に適用し一見冷めた非人間的な記述とも思えるスピノザの哲学は、深く読解していくと、「人間の幸福」「人生を正しい方向に導く方法」「真の善の発見」といったテーマが貫かれていることがわかっていきます。

哲学研究者、國分功一郎さんは、新自由主義が世界を席巻する中、人間の行為があらゆる領域でマニュアル化され、思考の自由が奪われつつある現代にこそ「エチカ」を読み直す価値があるといいます。スピノザの哲学には、現代では失われつつある思考の本来のあり方や自由の根源的な意味を考えるための重要なヒントが数多くちりばめられているというのです。

番組では、20年来スピノザを研究し続けている國分功一郎さんを指南役として招き、哲学史上屈指の難解さをもつという哲学書「エチカ」を分り易く解説。スピノザの哲学を現代社会につなげて解釈するとともに、「意志とは何か」「自由とは何か」「人間はどうやって真理を知りうるのか」といった根源的な問題を考えていきます。

第1回 善悪

- 【放送時間】

- 2018年12月3日(月)午後10時25分~10時50分/Eテレ

- 【再放送】

- 2018年12月5日(水)午前5時30分~5時55分/Eテレ

- 2018年12月5日(水)午後0時00分~0時25分/Eテレ

- ※放送時間は変更される場合があります

- 【指南役】

- 國分功一郎(東京工業大学教授)…著書『中動態の世界』(第16回小林秀雄賞)で知られる哲学者。

- 【朗読】

- 白井 晃(俳優)

- 【語り】

- 加藤有生子

「エチカ」を直訳すると「倫理学」。つまりこの本は「人はどうやって生きればよいか」を問うた本である。それは、要するに「生きていく上で、「善い」「悪い」の区別をどうするかという問題だ。スピノザは音楽を例にして説明する。「音楽は憂鬱の人には善く、悲傷の人には悪しく、聾者には善くも悪しくもない」。すなわち、すべては組み合わせ次第であり、そのもの自体に善悪はないという。その視点から善悪を再定義すると、その人の活動能力を増大させるものが善であり、減少させるものが悪だととらえることができる。第一回は、「エチカ」が生み出された背景やスピノザの人となりを紹介するとともに、スピノザが再定義した善と悪の見方から、私たちの行為の意味を捉えなおしてみる。

第2回 本質

- 【放送時間】

- 2018年12月10日(月)午後10時25分~10時50分/Eテレ

- 【再放送】

- 2018年12月12日(水)午前5時30分~5時55分/Eテレ

- 2018年12月12日(水)午後0時00分~0時25分/Eテレ

- ※放送時間は変更される場合があります

- 【指南役】

- 國分功一郎(東京工業大学教授)…著書『中動態の世界』(第16回小林秀雄賞)で知られる哲学者。

- 【朗読】

- 白井 晃(俳優)

- 【語り】

- 加藤有生子

古来ものごとの本質は「形」とされてきた。たとえば、馬と牛はその外形や解剖学的な差異で分類される。私たちの知は、本質を固定した「形」とすることで成り立っているのだ。しかし、スピノザは、本質を「力」とみることでこれまでとは違った見方を提示する。たとえば、同種の馬でも、環境や関係や歴史が違えば、野生馬、競走馬、家畜といった風に、自らの力を増大させるために異なった生態を生きることになる。人間もそうした視点でとらえてみると、決められた本質を目指すのではなく、それぞれの特性にあった「力」ののばし方を考えるべきだという発想に変わっていく。第二回は、あらかじめ固定された「形」ではなく、それぞれの環境で独自にのばしうる「力」として本質をとらえることで見えてくる、スピノザ独自の人間観に迫っていく。

第3回 自由

- 【放送時間】

- 2018年12月17日(月)午後10時25分~10時50分/Eテレ

- 【再放送】

- 2018年12月19日(水)午前5時30分~5時55分/Eテレ

- 2018年12月19日(水)午後0時00分~0時25分/Eテレ

- ※放送時間は変更される場合があります

- 【指南役】

- 國分功一郎(東京工業大学教授)…著書『中動態の世界』(第16回小林秀雄賞)で知られる哲学者。

- 【朗読】

- 白井 晃(俳優)

- 【語り】

- 加藤有生子

「力=活動能力の増大」がスピノザ倫理学の目標だが、言い換えると「自由」という言葉で表現できる。しかし、この自由は単に制約からの解放ではない。たとえば、魚は水という制約の中でこそ活動能力を発揮できる。水を離れては自由にはなれない。同じように、人間が自由になるとは、何の制約もなくなることではなく、その条件にうまく沿って生きることで活動能力が増大させることなのだ。さらにスピノザは「自由意志」をも否定する。私たちが一つの行為を選ぶとき、実際には非常に複雑な要因がからまっているにもかかわらず、自由意志が唯一無二の原因で選んでいると単純化してとらえてしまっているという。第三回は、固定観念で覆われ、私たちが見逃しがちな「自由」や「意志」の本来の意味を、スピノザの視点から照らし出す。

第4回 真理

- 【放送時間】

- 2018年12月24日(月・祝)午後10時25分~10時50分/Eテレ

- 【再放送】

- 2018年12月26日(水)午前5時30分~5時55分/Eテレ

- 2018年12月26日(水)午後0時00分~0時25分/Eテレ

- ※放送時間は変更される場合があります

- 【指南役】

- 國分功一郎(東京工業大学教授)…著書『中動態の世界』(第16回小林秀雄賞)で知られる哲学者。

- 【朗読】

- 白井 晃(俳優)

- 【語り】

- 加藤有生子

スピノザ倫理学の肝「活動能力の増大と減少」。ではその増減をどう判定すればよいのか。近代科学は、「数値」「データ」といった他者と共有できる根拠のみを真理の判定基準としてきた。しかし、これは知識が扱えるものの範囲を非常に狭めてしまったと國分さんはいう。スピノザが提示するのは「体験」としての認識。他者と共有できなくても、体験自体が明々白々と真実性を語るような知のあり方が、科学の一方で、確かにありうるという。第四回は、近代が切り捨ててきた「体験」という知のあり方をスピノザにならって提示し、あらゆるものが数値化、マニュアル化する現代、もう一つの思考のあり方の可能性を考える。

─ ─たくさんの哲学者がいて 、たくさんの哲学がある 。それらをそれぞれ 、スマホやパソコンのアプリ (アプリケ ーション )として考えることができる 。ある哲学を勉強して理解すれば 、すなわち 、そのアプリをあなたたちの頭の中に入れれば 、それが動いていろいろなことを教えてくれる 。ところが 、スピノザ哲学の場合はうまくそうならない 。なぜかというと 、スピノザの場合 、 O S (オペレ ーション ・システム )が違うからだ 。頭の中でスピノザ哲学を作動させるためには 、思考の O S自体を入れ替えなければならない … … 。