コナトゥス(羅:Conatus)

デカルトは「コナトゥス」には二種類、「コナトゥス・ア・ケントロ(conatus a centro)」と「コナトゥス・レケデンディ(conatus recedendi)」があることを明記した。「コナトゥス・ア・ケントロ」、つまり「中心に向かう傾向」はデカルトが重力の理論で使った。「コナトゥス・レケデンディ」、つまり「中心から離れていく傾向」は遠心力を表した[5]。これらの傾向は、生物の性質や意図を表す言葉でもなければ、物の「力」の固有の特性として考えられたのでもなく、むしろ、神が授けた物理的宇宙それ自体の統一的・外的な特徴として考えられた[24]。

デカルトは、自身の自然の第一法則を発展させる際、「コナトゥス・モウェンディ」、つまり自己保存の「コナトゥス」の概念も引き起こした[25]。この法則は慣性の法則を一般化したもので、以前にガリレオによって経験的に説明され、発展させられていた。この原理はデカルトの死から50年後にアイザック・ニュートンによって定式化され、彼の3つの運動の法則のうちの第一のものとされた。デカルトによる定式化はこうである: 「それぞれのものは、静止している限りではその状態にずっと留まっている。また一旦動き出せば、ずっと動き続ける」[26]。

…

ライプニッツによれば、運動の問題はゼノンのパラドックスを解決することに関係している。運動は持続的なものであるから、空間は無限分割できなければならない。いやしくも全てのものが動き始めることができるためには、宇宙の基本的要素の中にそれぞれ特有でその要素自身を動かす思考の対象となり得る自発的な特性が存在しなければならない。この「コナトゥス」はある種の即時的で「実質的な」運動で、全てのものが、静止しているときにも持っているものである。一方運動は、物の相互作用に付随して物が持っている全ての「コナトゥス」のまさしく総和である。「コナトゥス」の運動に対する関係は点の空間に対する関係と同じである[54]。この考え方に伴う問題として、実際に働く力が「コナトゥス」だけならば他の物体にぶつかった物体が跳ね返ることはないであろうということがある。このゆえに、ライプニッツは物質の運動を維持し弾性衝突を可能にするエーテル (神学)の存在を前提することを強いられた。ライプニッツの、原子論の拒否と組になった「コナトゥス」の思考可能な無記憶性の概念は結果的に彼のモナド論を導いた[55]。

また、ライプニッツは「コナトゥス」という概念を使って積分法の原理を発展させ、その言葉の意味を、この場合はニュートンの加速度的な「力」の数学的な相似形を意味するようにしている。そういった「コナトゥス」を無限に数え上げて(つまり現在積分と呼ばれているもの)ライプニッツは持続的な力の効果を計量することができた[54]。彼は、「ウィース・ウィーワ(vis viva)」(つまり「生きている力」)を無活動な「ウィース・モルトゥア(vis mortua)」の総和だと定義したのと全く同様に、「インペトゥス」を物体の「コナトゥス」の総和だと定義している[56]。

…

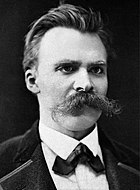

アルトゥール・ショーペンハウアー(1788年 - 1860年)はホッブズの「コナトゥス」のそれと明らかに似通っている原理を含む哲学を築いた。その定理は「Wille zum Leben」、つまり「生への意志」といい、有機体の自己保存の本能に具体的に現れているような現象を表す[62]。しかしながらショーペンハウアーは、生への意志は時間的に縛られずに存続すると述べることでこれを定義した[63]。フリードリヒ・ニーチェ(1844年- 1900年)は早くからショーペンハウアーの影響を受けた哲学者だが、ショーペンハウアーの生への意志の優位を否定して別の自己保存の説を発展させた。彼は自分のヴァージョンを「Wille zur Macht」つまり力への意志と呼んだ[64]。

…

ニュートン物理学が発展して以降、全ての物理的物体の「コナトゥス」という概念は概して慣性及び運動量の法則に取って代わられた。ビドニーが言うように、「確かに論理的には『コナトゥス』つまり欲望は慣性の法則にすぎない[…]しかしながら今でもこの事実はスピノザの用法とは異なる[70]。」そのうえ、「コナトゥス」は多くの哲学者がゆっくりと時代遅れになってきた別の概念を表すのに使った。例えば「コナトゥス・レケデンディ」は遠心力となり、重力が以前は「コナトゥス・ア・ケントロ」の占めていた位置に使われた[5]。今日では、「コナトゥス」が扱ってきた話題は科学の問題、そしてそれゆえに科学的方法による研究の対象となっている[71]。

コナトゥス(羅:Conatus、より正確に音写すればコーナートゥス 原義は努力、衝動、傾向、性向、約束、懸命な努力)はかつて心の哲学や形而上学で使われた術語で、事物が生来持っている、存在し、自らを高めつづけようとする傾向を言う[1]。ここで「事物」とは心的実体、物理的実体、あるいはその両者の混合物を指す。数千年にわたって、多くの異なる定義や論じ方が哲学者によって定式化されてきた。17世紀の哲学者のルネ・デカルト、バールーフ・デ・スピノザ、ゴットフリート・ライプニッツ、トマス・ホッブズや彼と同時代の経験論者たちが重要な業績を築いている [2]。 「コナトゥス」は生物の本能的な「生きる意志」を指したり、運動と慣性に関する様々な形而上学的理論を指したりする[3]。しばしばこの概念は汎神論者の自然観では神の意志と結びつけて考えられる[2][4]。この概念は定義が精神と肉体に分割されたり、遠心力と慣性について議論する際に分割されたりする[5]。

この「コナトゥス」という術語の歴史は2500年の推移を通じて広がってきた範囲の意味と分類におけるわずかな一つまみの連なりのようなものである。連綿とこの術語を採用してきた哲学者たちはそれぞれ自らの独自の解釈をこの概念に乗せ、それぞれが別々にこの術語を発展させたので、現在では明確で普遍的に受け入れられた定義を持たない術語となった[3]。「コナトゥス」について議論した最初期の著述家は第一にラテン語で著作していて、用法は古代ギリシア哲学の概念に基づいていた。それゆえにそれらの思想家は「コナトゥス」を専門用語として使うだけでなく日常的な言葉として、そして一般的な意味でも使った。古風なテキストでは、より専門的な用法をより一般的な用法と鑑別するのが難しく、翻訳するのも難しい。英訳される際には、この術語はイタリック体で記されるか、「コナトゥス」の後にカッコつきで訳文が挿入される[6]。今日では、「コナトゥス」は専門的な意味ではめったに使われない、というのは近代物理学ではコナトゥスに取って代わった慣性や運動量保存則といった概念が使われるからである。しかしながら、この術語は、アルトゥール・ショーペンハウアー、フリードリヒ・ニーチェ、ルイ・デュモンといった19世紀・20世紀の思想家に顕著な影響を与えている。

古典的な起源

ラテン語のcōnātusは、通常「努力する、~しようとする」と訳される動詞cōnorに由来する。しかし、「コナトゥス」という概念は最初紀元前にストア派及び逍遥学派によって発展させられた。それらの学派はὁρμή (hormê、インペトゥスとラテン語訳される)という言葉を使って、魂が物体に向かう動きや、それによる物理的な運動の結果を表した[7]。古典的な思想家のマルクス・トゥッリウス・キケロ(紀元前106年 - 紀元前43年)やディオゲネス・ラエルティオス(紀元前235年ごろ)は、この原理を拡張して破壊に対する嫌悪を含意するようにさせたが、その適用範囲はヒト以外の動物の動因に限定され続けた。例えば、ディオゲネス・ラエルティオスは、特に植物に対してこの術語を適用することを否定している。ルネッサンス以前に、トマス・アクィナス(1225年 - 1274年)、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス(1266年 - 1308年)、そしてダンテ・アリギエーリ(1265年 - 1321年)が「コナトゥス」の同意語としてラテン語「ウルト vult」「ウェッレ velle」「アッペティト appetit」を使って同様の感情を表した。実際、これら4つの単語は全て元々のギリシア語ὁρμήの訳語として使われる。後に、ベルナルディーノ・テレシオとトンマーゾ・カンパネッラが古代ギリシアの概念を拡張し、生物無生物にかかわらずすべての物体に適用した[8]。

最初にアリストテレスが、後にキケローとラエルティオスがそれぞれ、「コナトゥス」と別の感情との連結を暗に示した。彼らの考えでは、コナトゥスが他の感情を引き起こす。人が何かをしたいと思うのはそれをよいことだと思っているからではなく、むしろ人はやりたいと思ったことをよいことだと思うのだと彼らは主張した。言い換えれば、人の欲望の動因は「コナトゥス」の原理に従って肉体が自らを増大させようとする本性的な傾向だということである[9]。

中世の考え方

「コナトゥス」と運動それ自体の間には伝統的につながりがあった。アクィナスとユダ・レオン・アブラヴァネル(1265年 - 1321年)は二人ともこの概念を、ヒッポのアウグスティヌス(354年 - 430年)が著書『神の国』で「自然本性的な上下の運動、つまり中間の位置で自身の釣り合いを保つ運動」と見なしたものと直接に関係付けた。彼らは物体を上げ下げするこの力を「amor naturalis」つまり「自然本性的な愛」と呼んだ[10]。

6世紀に、ヨハネス・ピロポノス(490年 - 570年)はアリストテレスの運動の理論を批評し、アリストテレスの発射体に関する議論の中に矛盾が含まれると指摘した。アリストテレスはアイテールの媒体では発射体の運動が保存されると言い、一方アリストテレスの虚空に関する議論では、そのような媒体が存在せず、そのため物体の運動は不可能であるとされている。ピロポノスは、運動は運動する物体を包み込む媒体によって維持されるのではなく、ある特性、つまり運動し始めると物体に植えつけられる「コナトゥス」によって維持されると主張した。ただしこれは近代的な慣性の概念とは違う、というのはこの場合にはまだ物体が運動し続けるためには固有の力が必要とされているからである[11]。この考え方は、アリストテレスを支持したイブン・ルシュドやスコラ学者たちに強く反対された[12]。しかしアリストテレスの考え方はイスラーム世界からも挑戦された。例えば、イブン・アル=ハイサムはピロポノスの考え方を支持したようである[13]。ただその一方でイブン・アル=ハイサムは慣性に類似した概念を発展させた[14]。慣性の概念は、その効果が空気抵抗のような外的な力の結果としてのみ消散するような永続的な力について考えたイブン・スィーナーによってより明確に発展させられた。このことでイブン・スィーナーは「非自然的な運動に関してそういった永続的なタイプの銘記された力を考えた最初の人物」[15]となった。イブン・スィーナーの「マイル」という概念はアリストテレスの激しい運動の概念とほとんど反対のものであり、むしろ慣性の法則、つまりニュートンの第一運動法則を思い出させるものであった[16]。イブン・スィーナーは、運動する物体の重さと速度の間に定量的な関係を与えようとして、運動量と同様の概念も発展させた[17]。

ジャン・ビュリダン(1300年 - 1358年)も以前の考えを否定してこの運動を生じさせる特性という考えを採用したが、彼はそれを「インペトゥス」と名づけ、徐々に消散していくものとした。ビュリダンの立場は、空気抵抗と、物体の持つインペトゥスに逆らう物体自身の重さに運動する物体がとらえられるというものであった。また、彼は、インペトゥスは速度に比例して増大すると主張した。彼の最初のインペトゥスに関する考えは多くの点で近代的な運動量の概念と似ている。より近代的な慣性の概念に明らかに似ているにもかかわらず、ビュリダンは自身の理論をアリストテレスの基本的な哲学を修正したものにすぎないとみなしており、運動している物体と静止している物体の間にはまだ根本的な違いがあるという考えを含む多くの逍遥学派の考えを主張した。また、ビュリダンは、インペトゥスは本性上直線的にだけではなく円的にも働き、天体のような物体に働いて円運動をさせると主張した[18]。

デカルトにおいて

17世紀の前半にルネ・デカルト(1596年 - 1650年)がより近代的で、唯物論的な概念としてコナトゥスを発展させた。彼はコナトゥスを「神の力を表している、物質が動こうとする積極的な力もしくは傾向」として表現した[19]。古代の人々がこの言葉を厳密に擬人的な意味ではっきりした目的を達成しようとする「努力」と同様に使い、中世のスコラ学者が「コナトゥス」の概念を発展させて物の持つ神秘的で本質的な特性であるとしたのに反して、デカルトは彼らより幾分機械論的な意味でこの言葉を使った[20]。もっとはっきり言うと、ビュリダンとは対照的にデカルトにとっては、運動と静止は同じ物の二つの状態に過ぎず、異なる物ではなかった。デカルトの「コナトゥス」に対する考えはとても曖昧ではあったが、自然に対する欲望や傾向の働きから離れた運動や、より科学的で近代的な考え方へ向かう運動の働きの始まりをここに見出すことができる[21]。

アリストテレスの時代から西洋で支配的であった物質的世界を目的論的、あるいは合目的的にとらえる考え方をデカルトは否定した。デカルトは心を物質的世界の一部だとみなしておらず、そのため心は自然の厳密に機械論的な法則の対象ではない。一方、運動と静止は永久不変の機械論的法則による物体の相互作用の対象物である。神は初め、物体を始動させるのみで、 そののちは物体の機械的運動の動的秩序を保つ以外に干渉しない。そのため、全てのものは法則に支配された衝突や不断の再構成を行うばかりで、物体の運動には本当の目的など存在しない[22]。コナトゥスは物体が互いに衝突する際の運動の傾向にすぎない。神がこの活動を始動させるが、その後は「新しい」運動も静止も創造されるはずがない[23]。

デカルトは「コナトゥス」には二種類、「コナトゥス・ア・ケントロ(conatus a centro)」と「コナトゥス・レケデンディ(conatus recedendi)」があることを明記した。「コナトゥス・ア・ケントロ」、つまり「中心に向かう傾向」はデカルトが重力の理論で使った。「コナトゥス・レケデンディ」、つまり「中心から離れていく傾向」は遠心力を表した[5]。これらの傾向は、生物の性質や意図を表す言葉でもなければ、物の「力」の固有の特性として考えられたのでもなく、むしろ、神が授けた物理的宇宙それ自体の統一的・外的な特徴として考えられた[24]。

デカルトは、自身の自然の第一法則を発展させる際、「コナトゥス・モウェンディ」、つまり自己保存の「コナトゥス」の概念も引き起こした[25]。この法則は慣性の法則を一般化したもので、以前にガリレオによって経験的に説明され、発展させられていた。この原理はデカルトの死から50年後にアイザック・ニュートンによって定式化され、彼の3つの運動の法則のうちの第一のものとされた。デカルトによる定式化はこうである: 「それぞれのものは、静止している限りではその状態にずっと留まっている。また一旦動き出せば、ずっと動き続ける」[26]。

ホッブズにおいて

コナトゥスと魂

トマス・ホッブズ(1588年 - 1679年)もまた「コナトゥス」の原理に関する以前の考え方を取り除いた。しかしながら、彼は以前の定義を運動の起源を説明できないとして批判した。この目的へ向かって研究することがホッブズのこの分野での研究の主眼点となった。実際、ホッブズは「心の諸認知機能を『コナトゥス』の機能の多様性へ変化させた」[27]。

さらに、ホッブズは感情を運動の始まりとみなし、意志を感情の総体とみなした。この「意志」は物体の「コナトゥス」を形成し[19]、その物理的な現れは「生きる意志」と理解される[2]。生物は栄えるために「平和を求め、平和を脅かすものとは闘う」[19]とホッブズは言う。また、ホッブズはこの「コナトゥス」と「想像」を同一視し、「コナトゥス」の変化、つまり意志は「熟慮」の結果であると述べた[28]。

コナトゥスと物理学

彼の心理学的理論においてと同様に、ホッブズの物理的な「コナトゥス」は運動の微小な構成要素である。コナトゥスは運動、つまりはっきりした向きへの傾向の「始まり」である。ホッブズが使った限りでの「インペトゥス」という概念はこの物理的な「コナトゥス」という表現のうちで定義される。つまり、インペトゥスは「時間の推移の中で運動する物体に用いられる『コナトゥス』の尺度」ということになる。[30]。(力学的な意味での)抵抗は反対向きの「コナトゥス」によって引き起こされる。力は「物体の大きさ」[31]を加えたこの運動である。また、ホッブズは、ばねなどの運動を起こさせる、例えば、縮小したり拡張したりするような、「復元性の力」を表すのにも「コナトゥス」という言葉を使った。ホッブズは、こういった物体をもとの状態に戻らせる、こういった物体に固有の力が存在すると主張した[32]。

スピノザにおいて

スピノザ(1632年 - 1677年)は「コナトゥス」の考えを人間の肉体、魂、そしてその両方に同時に適用するが、言葉の上では異なる用語をそれぞれに対して使う[33]。概念の心理的な現れに言及する際は、彼は「ウォルンタース(voluntas)」(意志)という術語を使う。両方の橋渡しとなるような概念に言及する際には、彼は「アッペティトゥース(appetitus)」(欲求)という言葉を使う。肉体的な衝動に言及する際には、彼は普通に「コナトゥス」を使う[34]。彼はこの言葉を拡張してひとまとめにして「コナトゥス・セセ・コンセルウァンディ(conatus sese conservandi)」(自己保存への努力)という言葉を使うこともある[35]。

スピノザは、「何物も外的な原因がなければ破壊されえない」という「自明な」真理を説明しようとする際にこの「コナトゥス」の一般的原理が存在すると断言する[36]。彼にとって、「あらゆるものの定義はそのものが存在することを断言しており、否定することはない」というのは自明なことである[37]。この自己破壊への抵抗をスピノザは人間の存在し続けようとする努力という言葉で定式化する。また、「コナトゥス」はこの力を表すために彼が最もよく用いる言葉である[38]。

スピノザの世界観では、この原理は全てのものに適用可能であり、さらに、人間の心や道徳を含む万物のまさしく本質を構成する、というのも世界には神が作った有限のモデルが存在するにすぎないからである[39]。彼が『エチカ』(1677年)で述べたように、「コナトゥス」は有限の時間の中に存在する。物体が存続する限りコナトゥスも存続する[40]。スピノザは物体の力を増大しようと言う傾向を表すのに「コナトゥス」という言葉を使う。全ての存在は単に静的に存在し続けようとするよりむしろ、完全へ向かって努力するに違いない[34]。さらに、存在する全てのものはある活動が自身の存在を保つか、あるいは増大させるときに、そしてそれらのときにのみその活動を行う[39]。また、スピノザはデカルトが以前使ったような、基本的な意味での慣性を表す際にも「コナトゥス」という言葉を使った[2]。物は外的な力の活動なしには破壊されえないので、運動と静止もかき乱されない限りは無期限に存在し続ける[41]。

行動的発現

バールーフ・デ・スピノザが心の哲学で使った限りでの「コナトゥス」の概念は古代及び中世の典拠に由来する。ストア派、キケロー、ディオゲネス・ラエルティオスと、特にホッブズやスピノザが発展させた原理をスピノザは再構成する[42]。コナトゥスに関して彼の理論がホッブズのものと違うのは「コナトゥス・アド・モートゥム(conatus ad motum)」(運動に対するコナトゥス)は精神的では「なく」物理的であるとした点である[43]。

スピノザは、その決定論とともに、人間と自然は首尾一貫した一揃いの法則の下に統一されるに違いないと信じる。神と自然はもとより一つであり、自由意思は存在しない。同時代の哲学者達に反して、そして現代の哲学者達と一致して、スピノザは、心、志向性、倫理、そして自由が物理的な存在や出来事からなる自然世界とは分けて考えられる二元論的な憶説を否定する[44]。彼の目的は自然主義的な枠組みの下でこういったすべてのものの統一的な説明を与えることで、彼の考える「コナトゥス」はこの計画の中心となるものである。例えば、スピノザにとってある活動が「自由」だというのは、その活動が実体の本質や「コナトゥス」から生じている場合のみである。そして、人間の活動や選択を含む自然的世界のすべての出来事は逃れ得ない普遍的な自然法則に従って決定されるので、無条件で絶対的な自由意思は存在しえない。しかしながら、外的な力に束縛されたり、さもなければ従わされたりしていないという意味でなら活動はまだ自由であり得る[45]。

それゆえに人間は完全に自然の一部である[41]。スピノザは一見したところ不規則な人間の行動を本当は「自然」で、合理的で、「コナトゥス」に動機づけられていると説明した[46]。その過程で、自由意思という考えを「コナトゥス」、いわば人間だけでなく自然全体に適用できる原理で置換した[41]。

感情と情動

「コナトゥス」と人間の情動の関係に関してスピノザがどう考えていたかは明確でない。メリーランド美術大学の哲学助教授のファーミン・ドブランダーと南カリフォルニア大学の神経科学教授のアントニオ・ダマシオは、二人とも、人間の情動は「コナトゥス」あるいは完全を目指す絶え間ない衝動から起こると主張した[47]。実際、スピノザは『エチカ』で、明らかに、幸福は「人間の自己を保存しようとする能力に帰着する」と述べている。また、この「努力」はスピノザによって「美徳の基盤」[48]であると特徴づけられている。逆に、人は自分の「コナトゥス」に反するものがあると必ず悲しくなる。[49]。

イェール大学教授のデイヴィッド・ビドニー(1908年 - 1987年)はこれに反対している。ビドニーは「欲望」、第一の情動とスピノザの原理「コナトゥス」を注意して関連付けている。この考え方は『エチカ』の傍注IIIP9に裏付けられている。そこには「欲望(appetite)と欲望(desire)の間には違いがない。しいて言えば人間がappetiteを自覚している限りではdesireは一般的には人間と結びつけられている。だからdesireはappetiteの自覚を伴うappetiteだと定義することができる[2]」とある。ビドニーによれば、この欲望(desire)は他の情動、喜びや苦痛に支配されており、そのため「コナトゥス」が喜びを生み出すものに向かって努力し、痛みを生み出すものを避ける [50]。アルトゥール・ショーペンハウアー(1788年 - 1860年)はこれと同様の解釈をしているが、『意志と表象としての世界』(1819年)では、「私の基本的な考え方全体によれば、これは全て真の関係を裏返したものである。意志は第一の、そして根源的なものである。知識は意志に意志の現象の道具として付属するものにすぎない[51]」のでスピノザに反対すると述べている。

ライプニッツにおいて

ゴットフリート・ライプニッツ(1646年 - 1716年)はエアハルト・ヴァイゲル(1625年 - 1699年)の弟子で、「コナトゥス」という原理を彼及びホッブズから学んだが、ヴァイゲルは「テンデンティア(tendentia)」(傾向)という言葉を使った[52]。具体的に言うと、ライプニッツは『新たな説(Exposition and Defence of the New System)』(1695年)でホッブズのそれと同様の意味で「コナトゥス」という言葉を使っている。ただし、ライプニッツは身体に関する場合と魂に関する場合で「コナトゥス」を区別している。身体に関するコナトゥスは自力では直線的な運動をできるのみで、一方魂に関するコナトゥスはより複雑な運動を「覚える」ことができる[53]。

ライプニッツによれば、運動の問題はゼノンのパラドックスを解決することに関係している。運動は持続的なものであるから、空間は無限分割できなければならない。いやしくも全てのものが動き始めることができるためには、宇宙の基本的要素の中にそれぞれ特有でその要素自身を動かす思考の対象となり得る自発的な特性が存在しなければならない。この「コナトゥス」はある種の即時的で「実質的な」運動で、全てのものが、静止しているときにも持っているものである。一方運動は、物の相互作用に付随して物が持っている全ての「コナトゥス」のまさしく総和である。「コナトゥス」の運動に対する関係は点の空間に対する関係と同じである[54]。この考え方に伴う問題として、実際に働く力が「コナトゥス」だけならば他の物体にぶつかった物体が跳ね返ることはないであろうということがある。このゆえに、ライプニッツは物質の運動を維持し弾性衝突を可能にするエーテル (神学)の存在を前提することを強いられた。ライプニッツの、原子論の拒否と組になった「コナトゥス」の思考可能な無記憶性の概念は結果的に彼のモナド論を導いた[55]。

また、ライプニッツは「コナトゥス」という概念を使って積分法の原理を発展させ、その言葉の意味を、この場合はニュートンの加速度的な「力」の数学的な相似形を意味するようにしている。そういった「コナトゥス」を無限に数え上げて(つまり現在積分と呼ばれているもの)ライプニッツは持続的な力の効果を計量することができた[54]。彼は、「ウィース・ウィーワ(vis viva)」(つまり「生きている力」)を無活動な「ウィース・モルトゥア(vis mortua)」の総和だと定義したのと全く同様に、「インペトゥス」を物体の「コナトゥス」の総和だと定義している[56]。

ケプラーと、おそらくはデカルトの研究に基づいて、ライプニッツは「コナトゥス」の原理、エーテル説、そして渦動説に基づいた惑星運行のモデルを発展させている。その理論は彼の『天体運動についての原因についての試論(Tentamen de motuum coelestium causis)』(1689年)で展開されている[54][57]ライプニッツによれば、ケプラーによる楕円軌道の、真円の動径成分への分析は、視線運動を説明する際のどちらも「コナトゥス」の例である遠心力及び重力を組み合わせた円運動に対して「調和した渦」によって説明できるという[55] Leibniz later defines the term monadic conatus, as the "state of change" through which his monads perpetually advance.[58]。

関連する用法と術語

以上述べた主要なもののほかに、「コナトゥス」のいくつかの使用が数百年の間に様々な哲学者によって定式化されてきた。コナトゥスに関係して、多かれ少なかれ似たような意味と用法を持ついくつかの重要な術語・概念が存在する。ジャンバッティスタ・ヴィーコ(1668年 - 1744年)は「コナトゥス」を人間社会の活動の本質と定義した[59]。さらに、より伝統的には、物活論的な意味で、自然全体に充満する運動を作り出す力と定義した[60]近代科学が始まってから百年近く後に、ヴィーコはネオプラトニズムに触発されて、慣性の原理や新しい物理学の法則を否定した。彼にとって、自然は、支配的な見方として原子や、デカルト的な見方として延長から出来上がっているのではなく、神によってもたらされた「コナトゥス」によって励起される「形而上学的な点」から出来上がっているものであった[61]。

アルトゥール・ショーペンハウアー(1788年 - 1860年)はホッブズの「コナトゥス」のそれと明らかに似通っている原理を含む哲学を築いた。その定理は「Wille zum Leben」、つまり「生への意志」といい、有機体の自己保存の本能に具体的に現れているような現象を表す[62]。しかしながらショーペンハウアーは、生への意志は時間的に縛られずに存続すると述べることでこれを定義した[63]。フリードリヒ・ニーチェ(1844年- 1900年)は早くからショーペンハウアーの影響を受けた哲学者だが、ショーペンハウアーの生への意志の優位を否定して別の自己保存の説を発展させた。彼は自分のヴァージョンを「Wille zur Macht」つまり力への意志と呼んだ[64]。

ジークムント・フロイト(1856年 - 1939年)は、スピノザの定式化した自己保存の体系としての「コナトゥス」の原理に強く依拠したが、公刊した作品の中でスピノザに言及することはなかった[65][66]。同時期に、アンリ・ベルクソン(1859年 - 1941年)が「エラン・ヴィタール élan vital」、つまり「生命の衝動」という原理を発展させたが、それは有機体の進化の助けとなるものだと考えられた。この概念は、あらゆる生命の背後にある根本的な駆動力を示していて、スピノザその他の「コナトゥス」の原理を思い起こさせる[67]。

マックス・シェーラーによれば、「衝動 Drang」という概念は哲学的人間学及び形而上学の中心的な要素である。この概念は彼の哲学的遍歴全体を通じて重要であり続けたが、彼の人生の後半、彼の主眼点が現象学から形而上学に移ってから発展させられたのみであった。ベルクソンの「エラン・ヴィタール」と同様に、「ドランク」(駆動もしくは衝動)はあらゆる生命のインペトゥスである。しかしながら、ベルクソンの生の形而上学の場合と違い、ドランクの特徴は、それが魂(「Geist」)の駆動力や動機付けをも与えることにある。ここで言う魂は全ての理論的な志向性を含んでいるが、心理学的な原理たる「エロス Eros」と同じだけ物質的な原理たる「Drang」なしには力を持ちえない[68]。

文化人類学者のルイ・デュモン(1911年 - 1988年)はスピノザの『エチカ』IIIP3 に記された影響力の強い定義に基づいて作り上げられた「文化的コナトゥス」について述べている。この派生的な概念に基づいた原理は、あらゆる与えられた文化が「存続中は他の文化を支配するか他の文化の支配で苦しむかどちらかを我慢する傾向がある[69]」と述べている。

近代的な意味

物理学的な意味

ニュートン物理学が発展して以降、全ての物理的物体の「コナトゥス」という概念は概して慣性及び運動量の法則に取って代わられた。ビドニーが言うように、「確かに論理的には『コナトゥス』つまり欲望は慣性の法則にすぎない[…]しかしながら今でもこの事実はスピノザの用法とは異なる[70]。」そのうえ、「コナトゥス」は多くの哲学者がゆっくりと時代遅れになってきた別の概念を表すのに使った。例えば「コナトゥス・レケデンディ」は遠心力となり、重力が以前は「コナトゥス・ア・ケントロ」の占めていた位置に使われた[5]。今日では、「コナトゥス」が扱ってきた話題は科学の問題、そしてそれゆえに科学的方法による研究の対象となっている[71]。

生物学的な意味

「コナトゥス」という古風な概念は今日アントニオ・ダマシオのような科学者によって近代生物学と調和させられつつある。しかしながら今日の「コナトゥス」は以前はそれが形而上学と神働術の問題であった領域で化学および神経科学の問題として説明される[72]。この概念はおそらく「生命を危うくする膨大な差異に対して生物の構造・機能の首尾一貫性を主張するために構成[73]」される。

一般システム理論

スピノザ的な「コナトゥス」の概念は、生命学の体系における近代的なオートポイエーシスの理論の歴史的な先駆者だった[74]。一般システム理論および科学では概して、「コナトゥス」という概念は創発現象と結びつけて考えられる。創発現象とはそれによって複雑系が複数の単純な構造から自然発生的に形成されるものである。生物の体系のみならず社会の体系も備えている自己調節的・自己保存的特性はそれゆえにスピノザの「コナトゥス」の原理の近代化されたヴァージョンと考えられる[75]。しかし、今日のこうした視点から眺められたコナトゥスには、かつての多様なコナトゥスの中にあった宗教的な含みがなく、決定的に狭い意味になってしまっている[76]。

脚注

- ^ Traupman 1966, p. 52

- ^ a b c d e LeBuffe 2006

- ^ a b Wolfson 1934, p. 202

- ^ Schopenhauer 1958, p. 357

- ^ a b c Kollerstrom 1999, pp. 331–356

- ^ Leibniz 1989, p. 118

- ^ Clement of Alexandria, in SVF, III, 377; Cicero, De Officiis, I, 132; Seneca the Younger, Epistulae morales ad Lucilium, 113, 23

- ^ Wolfson 1934, pp. 196,199,202

- ^ Wolfson 1934, p. 204

- ^ Wolfson 1934, pp. 197,200

- ^ Sorabji 1988, pp. 227,228

- ^ Leaman 1997

- ^ Sabra 1994, pp. 133–136

- ^ Salam & 1984 (1987), pp. 179–213

- ^ Sayili 1987, p. 477:

- ^ Sayili 1987, p. 477:

- ^ Seyyed Hossein Nasr & Mehdi Amin Razavi (1996), The Islamic intellectual tradition in Persia, Routledge, p. 72, ISBN 0-7007-0314-4

- ^ Grant 1964, pp. 265–292

- ^ a b c Pietarinen 2000

- ^ Garber 1992, pp. 150,154

- ^ Goukroger 1980, pp. 178–179

- ^ Grant 1981, pp. 140–44

- ^ Gueroult 1980, pp. 120–34

- ^ Garber 1992, pp. 180,184

- ^ Wolfson 1934, p. 201

- ^ Blackwell 1966, p. 220

- ^ Bidney 1962, p. 91

- ^ Schmitter 2006

- ^ Hobbes & III, xiv, 2

- ^ Jesseph 2006, p. 22

- ^ Jesseph 2006, p. 35

- ^ Osler 2001, pp. 157–61

- ^ Wolfson 1934, p. 199

- ^ a b Allison 1975, p. 126

- ^ Duff 1903, chp. VII

- ^ Spinoza, 1677 & Book III Prop 4

- ^ Spinoza 1677, p. 66

- ^ Allison 1975, p. 124

- ^ a b Lin 2004, p. 4

- ^ Spinoza 1677, pp. 66–7

- ^ a b c Allison 1975, p. 125

- ^ Morgan 2006, p. ix

- ^ Bidney 1962, p. 93

- ^ Jarrett 1991, pp. 470–475

- ^ Lachterman 1978

- ^ Dutton 2006, chp. 5

- ^ DeBrabander 2007, p. 20–1

- ^ Damasio 2003, p. 170

- ^ Damasio 2003, pp. 138–9

- ^ Bidney 1962, p. 87

- ^ Schopenhauer 1958, p. 292

- ^ a b Arthur 1998

- ^ Leibniz 1988, p. 135

- ^ a b c Gillespie 1971, pp. 159–161

- ^ a b Carlin 2004, pp. 365–379

- ^ Duchesneau 1998, pp. 88–89

- ^ 日本語訳は[1]

- ^ Arthur 1994, sec. 3

- ^ Goulding 2005, p. 22040

- ^ Vico 1710, pp. 180–186

- ^ Landucci 2004, pp. 1174,1175

- ^ Rabenort 1911, p. 16

- ^ Schopenhauer 1958, p. 568

- ^ Durant & Durant 1963, chp. IX

- ^ Damasio 2003, p. 260

- ^ Bidney 1962, p. 398

- ^ Schrift 2006, p. 13

- ^ Max Scheler, 2008, p. 231-41, 323-33.

- ^ Polt 1996

- ^ Bidney 1962, p. 88

- ^ Bidney 1962

- ^ Damasio 2003, p. 37

- ^ Damasio 2003, p. 36

- ^ Ziemke 2007, pp. 6

- ^ Sandywell 1996, pp. 144–5

- ^ Matthews 1991, pp. 110

参照文献

- Allison, Henry E. (1975), Benedict de Spinoza, San Diego: Twayne Publishers, ISBN 0-8057-2853-8

- Arthur, Richard (1994), “Space and relativity in Newton and Leibniz”, The British Journal for the Philosophy of Science 45 (1): 219–240, doi:10.1093/bjps/45.1.219, Thomson Gale Document Number:A16109468

- Arthur, Richard (1998), “Cohesion, Division and Harmony: Physical Aspects of Leibniz's Continuum Problem (1671–1686)”, Perspectives on Science 6 (1): 110–135, Thomson Gale Document Number:A54601187

- Bidney, David (1962), The Psychology and Ethics of Spinoza: A Study in the History and Logic of Ideas, New York: Russell & Russell

- Blackwell, Richard J. (1966), “Descartes' Laws of Motion”, Isis 57 (2): 220–234, doi:10.1086/350115

- Carlin, Lawrence (2004), “Leibniz on Conatus, Causation, and Freedom”, Pacific Philosophical Quarterly85 (4): 365–379, doi:10.1111/j.1468-0114.2004.00205.x

- Damasio, Antonio R. (2003), Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling, Florida: Harcourt, ISBN 0-15-100557-5

- DeBrabander, Firmin (March 15, 2007), Spinoza and the Stoics: Power, Politics and the Passions, London; New York: Continuum International Publishing Group, ISBN 0-8264-9393-9

- Duchesneau, Francois (Spring-Summer 1998), “Leibniz's Theoretical Shift in the Phoranomus and Dynamica de Potentia”, Perspectives on Science 6 (2): 77–109, Thomson Gale Document Number: A54601186

- Duff, Robert Alexander (1903), Spinoza's Political and Ethical Philosophy, J. Maclehose and Sons 2007年3月19日閲覧。

- Durant, Will; Durant, Ariel (1963), “XXII: Spinoza: 1632–77”, The Story of Civilization, 8, New York: Simon & Schuster 2007年3月29日閲覧。

- Dutton, Blake D. (2006), “Benedict De Spinoza”, The Internet Encyclopedia of Philosophy 2007年1月15日閲覧。

- Garber, D. (1992), Descartes' Metaphysical Physics, Chicago: University of Chicago Press, ISBN 0-226-28217-1

- Gillespie, Charles S. (1971), “Leibniz, Gottfried Wilhelm”, Dictionary of Scientific Biography (New York)2007年3月27日閲覧。

- Goukroger, S. (1980), Descartes: Philosophy, Mathematics and Physics, Sussex: Harvester Press., ISBN 0-389-20084-0

- Goulding, Jay (2005), Horowitz, Maryanne, ed., “Society”, New Dictionary of the History of Ideas (Detroit: Charles Scribner's Sons) 5, Thomson Gale Document Number:CX3424300736

- Grant, Edward (1964), “Motion in the Void and the Principle of Inertia in the Middle Ages”, Isis 55 (3): 265–292, doi:10.1086/349862

- Grant, Edward (1981), Much Ado About Nothing: Theories of Space and Vacuum from the Middle Ages to the Scientific Revolution, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-22983-9

- Gueroult, Martial (1980), “The Metaphysics and Physics of Force in Descartes”, in Stephen Gaukroger, Descartes: Philosophy, Mathematics and Physics, Sussex: Harvester Press

- Hobbes, Thomas (1998), De Corpore, New York: Oxford Publishing Company, ISBN 0-19-283682-X

- Jarrett, C. (1991), “Spinoza's Denial of Mind-Body Interaction and the Explanation of Human Action”, The Southern Journal of Philosophy 29 (4): 465–486, doi:10.1111/j.2041-6962.1991.tb00604.x

- Jesseph, Doug (2006), “Hobbesian Mechanics” (PDF), Oxford Studies in Early Modern Philosophy 3, ISBN 978-0-19-920394-9 2007年3月10日閲覧。

- Kollerstrom, Nicholas (1999), “The Path of Halley's Comet, and Newton's Late Apprehension of the Law of Gravity”, Annals of Science 59 (4): 331–356, doi:10.1080/000337999296328 2009年3月18日閲覧。

- Lachterman, D. (1978), Robert Shahan; J.I. Biro., eds., The Physics of Spinoza's Ethics in Spinoza: New Perspectives, Norman: University of Oklahoma Press

- Landucci, Sergio (2004), “Vico, Giambattista”, in Gianni Vattimo, Enciclopedia Garzantine della Filosofia, Milan: Garzanti Editore, ISBN 88-11-50515-1

- Leaman, Olivier (1997), Averroes and his philosophy, Richmond, Surrey: Curzon Press, ISBN 0-7007-0675-5

- LeBuffe, Michael (2006-03-20), “Spinoza's Psychological Theory”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.) 2007年1月15日閲覧。

- Leibniz, Gottfried Wilhelm, Freiherr von (December 31, 1988), “Exposition and Defence of the New System”, in Morris, Mary, M.A., Leibniz: Philosophical Writings, J.M. Dent & Sons, p. 136, ISBN 0-460-87045-9

- Leibniz, Gottfried Wilhelm, Freiherr von (1695/1989), Ariew, Roger; Garber, Daniel, eds., Philosophical essays, Indianapolis: Hackett Pub. Co., ISBN 0-87220-063-9

- Lin, Martin (2004), “Spinoza's Metaphysics of Desire: IIIP6D” (PDF), Archiv für Geschichte der Philosophie 86 (1): 21–55, doi:10.1515/agph.2004.003 2007年3月10日閲覧。

- Mathews, Freya (1991), The Ecological Self, Routledge, ISBN 0-415-10797-0

- Morgan, Michael L. (2006), The Essential Spinoza, Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc., p. ix, ISBN 0-87220-803-6

- Osler, Margaret J. (2001), “Whose ends? Teleology in early modern natural philosophy”, Osiris 16 (1): 151–168, doi:10.1086/649343, Thomson Gale Document Number:A80401149

- Pietarinen, Juhani (2000-08-08), “Hobbes, Conatus and the Prisoner's Dilemma”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Boston University 2007年1月15日閲覧。

- Polt, Richard (1996), “German Ideology: From France to Germany and Back”, The Review of Metaphysics49 (3), Thomson Gale Document Number:A18262679

- Rabenort, William Louis (1911), Spinoza as Educator, New York City: Teachers College, Columbia University

- Sabra, A. I. (1994), The astronomical origin of Ibn al-Haytham’s concept of experiment, Paris: Aldershot Variorum, ISBN 0-86078-435-5

- Salam, Abdus (1984 (1987)), Lai, C. H., ed., Ideals and Realities: Selected Essays of Abdus Salam, Singapore: World Scientific

- Sandywell, Barry (1996), Reflexivity and the Crisis of Western Reason, 1: Logological Investigations, London and New York: Routledge, pp. 144–5, ISBN 0-415-08756-2

- Sayili, A. (1987), “Ibn Sīnā and Buridan on the Motion of the Projectile”, Annals of the New York Academy of Sciences 500 (1): 477, Bibcode 1987NYASA.500..477S, doi:10.1111/j.1749-6632.1987.tb37219.x

- Scheler, Max (2008), The Constitution of the Human Being, John Cutting, Milwaukee: Marquette University Press, pp. 430

- Schmitter, Amy M. (2006), “Hobbes on the Emotions”, Stanford Encyclopedia of Philosophy 2006年3月4日閲覧。

- Schopenhauer, Arthur (1958), Payne, E.F.J., ed., The World as Will and Representation, 1, Clinton, Massachusetts: The Colonial Press Inc.

- Schrift, Alan D. (2006), Twentieth-Century French Philosophy: Key Themes and Thinkers, Blackwell Publishing, ISBN 978-1-4051-3218-3

- Sorabji, Richard (1988), Matter, Space, and Motion: Theories in Antiquity and their Sequel, London: Duckworth

- Spinoza, Baruch (2005), Curley, Edmund, ed., Ethics, New York: Penguin Classics, pp. 144–146, ISBN 0-14-043571-9

- Traupman, John C. (1966), The New Collegiate Latin & English Dictionary, New York: Bantam Books, ISBN 0-553-25329-8

- Vico, Giambattista (1710), L.M. Palmer, ed., De antiquissima Italiorum sapientia ex linguae originibus eruenda librir tres, Ithaca: Cornell University Press

- Wolfson, Harry Austryn (1934), The Philosophy of Spinoza, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, ISBN 0-674-66595-3

- Ziemke, Tom (2007), Chella, A.; Manzotti, R., eds., “What’s life got to do with it?”, Artificial Consciousness (Exeter, UK: Imprint Academic) 2007年5月27日閲覧。

参考文献

- Ariew, Roger (2003), Historical dictionary of Descartes and Cartesian philosophy, Lanham, Md. ; Oxford: Scarecrow Press

- Bernstein, Howard R. (1980), “Conatus, Hobbes, and the Young Leibniz”, Studies in History and Philosophy of Science 11 (1): 167–81, doi:10.1016/0039-3681(80)90003-5

- Bove, Laurent (1992), L'affirmation absolue d'une existence essai sur la stratégie du conatus Spinoziste, Université de Lille III: Lille, OCLC 57584015

- Caird, Edward (1892), Essays on Literature and Philosophy: Glasgow, J. Maclehose and sons 2007年3月20日閲覧。

- Carlin, Laurence (December 2004), “Leibniz on Conatus, causation and freedom”, Pacific Philosophical Quarterly 85 (4): 365–79, doi:10.1111/j.1468-0114.2004.00205.x

- Chamberland, Jacques (September 2000), Duchesneau, Francois, ed., “Les conatus chez Thomas Hobbes”, The Review of Metaphysics (Université de Montreal) 54 (1)

- Deleuze, Gilles (1988), Spinoza: Practical Philosophy, City Lights Book

- Garber, Daniel (1994), “Descartes and Spinoza on Persistence and Conatus”, Studia Spinozana (Walther & Walther) 10

- Garret, D. (2002), Koistinen, Olli; Biro, John, eds., “Spinoza's Conatus Argument”, Spinoza: Metaphysical Themes (Oxford: Oxford University Press) 1: 127, doi:10.1093/019512815X.003.0008

- Leibniz, Gottfried Wilhelm; Gerhardt, K.; Langley, Alfred Gideon (1896), Langley, Alfred Gideon, ed., New Essays Concerning Human Understanding, Macmillan & Co., ltd. 2007年3月19日閲覧。

- Lyon, Georges (1893), La philosophie de Hobbes, F. Alean 2007年3月19日閲覧。

- Montag, Warren (1999), Bodies, Masses, Power: Spinoza and his Contemporaries, New York: Verso, ISBN 1-85984-701-3

- Rabouin, David (June/July 2000), “Entre Deleuze et Foucault : Le jeu du désir et du pouvoir”, Critique: 637–638

- Schrijvers, M. (1999), Yovel, Yirmiyahu, ed., “The Conatus and the Mutual Relationship Between Active and Passive Affects in Spinoza”, Desire and Affect: Spinoza as Psychologist (New York: Little Room Press)

- Schulz, O. (1995), “Schopenhauer's Ethik — die Konzequenz aus Spinoza's Metaphysik?”, Schopenhauer-Jahrbuch 76: 133–149, ISSN 0080-6935

- Steinberg, Diane (Spring 2005), “Belief, Affirmation, and the Doctrine of Conatus in Spinoza”, Southern Journal of Philosophy 43 (1): 147–158, doi:10.1111/j.2041-6962.2005.tb01948.x, ISSN 0038-4283

- Tuusvuori, Jarkko S. (March 2000), Nietzsche & Nihilism: Exploring a Revolutionary Conception of Philosophical Conceptuality, University of Helsinki, ISBN 951-45-9135-6

- Wendell, Rich (1997), Spinoza's Conatus doctrine: existence, being, and suicide, Waltham, Mass., OCLC 37542442

- Youpa, A. (2003), “Spinozistic Self-Preservation”, The Southern Journal of Philosophy 41 (3): 477–490, doi:10.1111/j.2041-6962.2003.tb00962.x

0 Comments:

コメントを投稿

<< Home