http://nam-students.blogspot.jp/2016/11/blog-post_28.html

内容紹介

「偉大な企業はすべてを正しく行うが故に失敗する」

業界トップ企業が、顧客の意見に耳を傾け、新技術に投資しても、なお技術や市場構造の破壊的変化に直面した際、市場のリーダーシップを失ってしまう現象に対し、初めて明確な解を与えたのが本書である。

著者、クリステンセン教授が掲げた「破壊的イノベーションの法則」は、その俄に信じがたい内容にも関わらず、動かしがたいほどに明晰な事例分析により、米国ビジネスマンの間に一大ムーブメントを引き起こした。

この改訂版では、時代の変化に基づく情報更新と破壊的イノベーションに対応するための組織作りについて、新章が追加されている。

【原書タイトル】The Innovator's Dilemma

昨年の1月刊行後(原書は1997年刊行)、ロングセラーの『イノベーションのジレンマ』。米国ではすでに古典的名著といわれるほど高い評価を確立しています。今回米国改訂版刊行(2000年刊行)に際し、データの更新に加え新たな章を補強して「改訂版」として登場!

■目次

日本版刊行にあたって

謝辞

序章

第一部 優良企業が失敗する理由

第一章 なぜ優良企業が失敗するのか〜ハードディスク業界に見るその理由

第二章 バリュー・ネットワークとイノベーションへの刺激

第三章 掘削機業界における破壊的イノベーション

第四章 登れるが、降りられない

第二部 破壊的イノベーションへの対応

第五章 破壊的技術それを求める顧客を持つ組織に任せる

第六章 組織の規模を市場の規模に合わせる

第七章 新しい成長市場を見出す

第八章 組織のできること、できないことを評価する方法

第九章 供給される性能、市場の需要、製品のライフサイクル

第十章 破壊的イノベーションのマネジメント−事例研究−

第十一章 イノベーションのジレンマ−まとめ−

『イノベーションのジレンマ』グループ討論の手引き

解説

訳者あとがき

内容(「MARC」データベースより)

"The Innovator's Dilemma" by Clayton Christensen - VIDEO BOOK ...

The Innovator's Dilemma by Harvard Business School professor Clayton Christensen. -- Sign up to ...

再生時間:4:18

投稿日:2015年3月13日

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033768474&Action_id=121&Sza_id=G4

「イノベーターのジレンマ」の経済学的解明

伊神満/著

出版社名 日経BP社

出版年月 2018年5月

ISBNコード 978-4-8222-5573-2(4-8222-5573-5)

税込価格 1,944円

頁数・縦 327P 19cm

気鋭の経済学者が挑んだ、イノベーター「栄枯盛衰」の謎。

目次

第1章 創造的破壊と「イノベーターのジレンマ」

第2章 共喰い

第3章 抜け駆け

第4章 能力格差

第5章 実証分析の3作法

第6章 「ジレンマ」の解明―ステップ1 需要

第7章 「ジレンマ」の解明―ステップ2 供給

第8章 動学的感性を養おう

第9章 「ジレンマ」の解明―ステップ3・4 投資と反実仮想シミュレーション

第10章 ジレンマの「解決」(上)

第11章 ジレンマの「解決」(下)

巻末付録 読書案内

☆

https://sites.google.com/view/igami/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/%E3%82%A4%

E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%B

8%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD

%A6%E7%9A%84%E8%A7%A3%E6%98%8E

目次(詳細)

第1章 創造的破壊と「イノベーターのジレンマ」

創造的破壊の内幕

「イノベーターのジレンマ」

「バカだから失敗した」では説明不足

本書のあらすじ(※ 日本経済新聞「経済教室」の寄稿記事をご覧ください) ☆

本書の構成

第2章 共喰い

共喰い現象

イノベーションの分類

よく出てくる「需要」「供給」「均衡」という言葉の意味について

同質財のケース

垂直差別化財のケース

GPUと人工知能

日の丸半導体の死体解剖

水平差別化財のケース

水平差別化の応用例:地理的差別化

第3章 抜け駆け

勝者総取りのケース

既存企業vs新参企業

市場構造にまつわる競争効果は、既存企業による「抜け駆け」を後押しする

フェイスブックとインスタグラム

不完全競争のゲーム理論

パリの数学者「ライバルは少ない方がいい」

フランスの田舎数学者「ライバルはやっぱり少ない方がいい」

第4章 能力格差

「破壊的イノベーション」は、分類というよりエピソード

「静と動」、あるいは「近視眼vs千里眼」

既存企業の弱点

インテルの事例

ハードディスク駆動装置(HDD)の事例

既存企業の強み

貯めるのに時間のかかる資源を「資本」と呼ぶ

で、結局どっちが強いの?

シュンペーターによる「発展」5分類

シュンペーターの二枚舌

ここまでのまとめ

第5章 実証分析の3作法

前章までのあらすじ

手法① データ分析(狭義)

・ 相関関係

・ 回帰分析

・ 因果関係

・ 「相関はデータの中に、因果は頭の中にある」

・ 「機械学習」=回帰分析

・ 「イノベーション」をどう測るか?

・ 理論(空想)の補助線なしに、データ(現実)は解釈できない

手法② 対照実験

手法③ シミュレーション

第6章 「ジレンマ」の解明——ステップ① 需要

これまでのあらすじ

クリステンセンのナイス・アシスト!

分析の段取り(6章から9章で迷ったり疲れたら10章まで進むこと)

ステップ①「共喰い」の度合いを測ろう!

需要の弾力性(という因果関係)をデータから測るには?

生のデータを見てみよう:新旧HDD製品の価格(P)と売上台数(Q)

「都合のいい変数」HDD部品コスト(Z)を使って「操作変数法」に挑戦

テクニカルな補足説明(無視して7章に進んで構わない)

第7章 「ジレンマ」の解明——ステップ② 供給

「先生」が無関心、または無敵の場合

「抜け駆け」の誘惑は、どこから?

容疑者クールノー氏とベルトラン氏の取り調べ

分かった、犯人はクールノー氏だ!

真の「利益」を計算するには、真の「コスト」を知らねばならない

クールノー理論と「需要の傾き」を使って、「真のコスト」を三角測量する

実際にやってみよう:HDDのコストと利潤関数を推計する

上級者向けの補足(飛ばして次章に進んでも構わない)

第8章 動学的感性を養おう

「損して得取れ」は、全て投資

時間・体力・精神力の「投資」

期待価値vs埋没費用

「先を見越して行動する」方法

ブラック企業と「不機嫌な恋人」

人々の行動からは、利益やコストを「逆算」できる

不機嫌な恋人と別れることの「オプション価値」

対戦プレイのゲームでも分析の根幹は同じ

第9章 「ジレンマ」の解明——ステップ③・④ 投資と反実仮想シミュレーション

ステップ③:投資ゲームの「理論的データ分析」

「能力格差」の実像

ステップ④:サイエンスとしての、フィクション

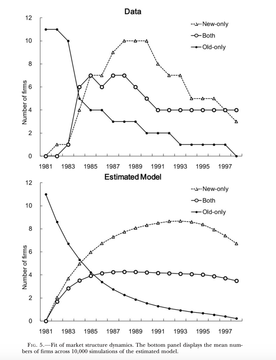

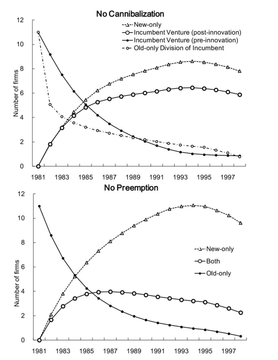

反実仮想シミュレーション第1弾:もしも「共喰い」がなかったら?

反実仮想シミュレーション第2弾:もしも「抜け駆け」がなかったら?

反実仮想シミュレーション第3弾:もしも「能力格差」がなかったら?

「ジレンマの解明」とりあえずの結論

マニア向けの補足(無視して10章に進んでもよい)

第10章 ジレンマの「解決」(上)

前章までのあらすじ

君の「問い」は何だね?

「それがどうした?」

「しがらみ」を語るメタファー

ではどうすればいいのか

難問① 冴えない新事業の育て方

難問② 「育たないものは、買ってくればいいじゃない?」

難問③ あなたは本当に旧部門を切れるのか?

難問④ 生き延びるためには、一旦死ぬ必要がある

難問⑤ 経営陣と株主の「最適」は違う

第11章 ジレンマの「解決」(下)

木を見る、森を見る、世界を見る

「イノベーションを促進」する政策

特許

ロダイムの戦い

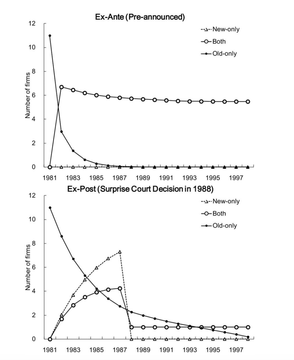

政策シミュレーション①: 「事後承認」型の知的財産権

政策シミュレーション②: 「事前告知」型の知的財産権

「創造的破壊」の真意

本書のまとめ

巻末付録 読書案内

http://blog.livedoor.jp/tikyuu_karigurashi/archives/79324931.html

| 出版社名 | 日経BP社 |

|---|---|

| 出版年月 | 2018年5月 |

| ISBNコード | 978-4-8222-5573-2 (4-8222-5573-5) |

| 税込価格 | 1,944円 |

| 頁数・縦 | 327P 19cm |

気鋭の経済学者が挑んだ、イノベーター「栄枯盛衰」の謎。 目次 第1章 創造的破壊と「イノベーターのジレンマ」 第2章 共喰い 第3章 抜け駆け 第4章 能力格差 第5章 実証分析の3作法 第6章 「ジレンマ」の解明―ステップ1 需要 第7章 「ジレンマ」の解明―ステップ2 供給 第8章 動学的感性を養おう 第9章 「ジレンマ」の解明―ステップ3・4 投資と反実仮想シミュレーション 第10章 ジレンマの「解決」(上) 第11章 ジレンマの「解決」(下) 巻末付録 読書案内 https://sites.google.com/view/igami/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/%E3%82%A4% E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%B 8%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD %A6%E7%9A%84%E8%A7%A3%E6%98%8E |

目次(詳細)

第1章 創造的破壊と「イノベーターのジレンマ」

- 創造的破壊の内幕

- 「イノベーターのジレンマ」

- 「バカだから失敗した」では説明不足

- 本書のあらすじ(※ 日本経済新聞「経済教室」の寄稿記事をご覧ください)

- 本書の構成

- 共喰い現象

- イノベーションの分類

- よく出てくる「需要」「供給」「均衡」という言葉の意味について

- 同質財のケース

- 垂直差別化財のケース

- GPUと人工知能

- 日の丸半導体の死体解剖

- 水平差別化財のケース

- 水平差別化の応用例:地理的差別化

- 勝者総取りのケース

- 既存企業vs新参企業

- 市場構造にまつわる競争効果は、既存企業による「抜け駆け」を後押しする

- フェイスブックとインスタグラム

- 不完全競争のゲーム理論

- パリの数学者「ライバルは少ない方がいい」

- フランスの田舎数学者「ライバルはやっぱり少ない方がいい」

- 「破壊的イノベーション」は、分類というよりエピソード

- 「静と動」、あるいは「近視眼vs千里眼」

- 既存企業の弱点

- インテルの事例

- ハードディスク駆動装置(HDD)の事例

- 既存企業の強み

- 貯めるのに時間のかかる資源を「資本」と呼ぶ

- で、結局どっちが強いの?

- シュンペーターによる「発展」5分類

- シュンペーターの二枚舌

- ここまでのまとめ

- 前章までのあらすじ

- 手法① データ分析(狭義)

- ・ 相関関係

- ・ 回帰分析

- ・ 因果関係

- ・ 「相関はデータの中に、因果は頭の中にある」

- ・ 「機械学習」=回帰分析

- ・ 「イノベーション」をどう測るか?

- ・ 理論(空想)の補助線なしに、データ(現実)は解釈できない

- 手法② 対照実験

- 手法③ シミュレーション

- これまでのあらすじ

- クリステンセンのナイス・アシスト!

- 分析の段取り(6章から9章で迷ったり疲れたら10章まで進むこと)

- ステップ①「共喰い」の度合いを測ろう!

- 需要の弾力性(という因果関係)をデータから測るには?

- 生のデータを見てみよう:新旧HDD製品の価格(P)と売上台数(Q)

- 「都合のいい変数」HDD部品コスト(Z)を使って「操作変数法」に挑戦

- テクニカルな補足説明(無視して7章に進んで構わない)

- 「先生」が無関心、または無敵の場合

- 「抜け駆け」の誘惑は、どこから?

- 容疑者クールノー氏とベルトラン氏の取り調べ

- 分かった、犯人はクールノー氏だ!

- 真の「利益」を計算するには、真の「コスト」を知らねばならない

- クールノー理論と「需要の傾き」を使って、「真のコスト」を三角測量する

- 実際にやってみよう:HDDのコストと利潤関数を推計する

- 上級者向けの補足(飛ばして次章に進んでも構わない)

- 「損して得取れ」は、全て投資

- 時間・体力・精神力の「投資」

- 期待価値vs埋没費用

- 「先を見越して行動する」方法

- ブラック企業と「不機嫌な恋人」

- 人々の行動からは、利益やコストを「逆算」できる

- 不機嫌な恋人と別れることの「オプション価値」

- 対戦プレイのゲームでも分析の根幹は同じ

- ステップ③:投資ゲームの「理論的データ分析」

- 「能力格差」の実像

- ステップ④:サイエンスとしての、フィクション

- 反実仮想シミュレーション第1弾:もしも「共喰い」がなかったら?

- 反実仮想シミュレーション第2弾:もしも「抜け駆け」がなかったら?

- 反実仮想シミュレーション第3弾:もしも「能力格差」がなかったら?

- 「ジレンマの解明」とりあえずの結論

- マニア向けの補足(無視して10章に進んでもよい)

- 前章までのあらすじ

- 君の「問い」は何だね?

- 「それがどうした?」

- 「しがらみ」を語るメタファー

- ではどうすればいいのか

- 難問① 冴えない新事業の育て方

- 難問② 「育たないものは、買ってくればいいじゃない?」

- 難問③ あなたは本当に旧部門を切れるのか?

- 難問④ 生き延びるためには、一旦死ぬ必要がある

- 難問⑤ 経営陣と株主の「最適」は違う

- 木を見る、森を見る、世界を見る

- 「イノベーションを促進」する政策

- 特許

- ロダイムの戦い

- 政策シミュレーション①: 「事後承認」型の知的財産権

- 政策シミュレーション②: 「事前告知」型の知的財産権

- 「創造的破壊」の真意

- 本書のまとめ

2 Comments:

目次(詳細)

第1章 創造的破壊と「イノベーターのジレンマ」

創造的破壊の内幕

「イノベーターのジレンマ」

「バカだから失敗した」では説明不足

本書のあらすじ(※ 日本経済新聞「経済教室」の寄稿記事をご覧ください)

本書の構成

第2章 共喰い

共喰い現象

イノベーションの分類

よく出てくる「需要」「供給」「均衡」という言葉の意味について

同質財のケース

垂直差別化財のケース

GPUと人工知能

日の丸半導体の死体解剖

水平差別化財のケース

水平差別化の応用例:地理的差別化

第3章 抜け駆け

勝者総取りのケース

既存企業vs新参企業

市場構造にまつわる競争効果は、既存企業による「抜け駆け」を後押しする

フェイスブックとインスタグラム

不完全競争のゲーム理論

パリの数学者「ライバルは少ない方がいい」

フランスの田舎数学者「ライバルはやっぱり少ない方がいい」

第4章 能力格差

「破壊的イノベーション」は、分類というよりエピソード

「静と動」、あるいは「近視眼vs千里眼」

既存企業の弱点

インテルの事例

ハードディスク駆動装置(HDD)の事例

既存企業の強み

貯めるのに時間のかかる資源を「資本」と呼ぶ

で、結局どっちが強いの?

シュンペーターによる「発展」5分類

シュンペーターの二枚舌

ここまでのまとめ

第5章 実証分析の3作法

前章までのあらすじ

手法① データ分析(狭義)

・ 相関関係

・ 回帰分析

・ 因果関係

・ 「相関はデータの中に、因果は頭の中にある」

・ 「機械学習」=回帰分析

・ 「イノベーション」をどう測るか?

・ 理論(空想)の補助線なしに、データ(現実)は解釈できない

手法② 対照実験

手法③ シミュレーション

第6章 「ジレンマ」の解明——ステップ① 需要

これまでのあらすじ

クリステンセンのナイス・アシスト!

分析の段取り(6章から9章で迷ったり疲れたら10章まで進むこと)

ステップ①「共喰い」の度合いを測ろう!

需要の弾力性(という因果関係)をデータから測るには?

生のデータを見てみよう:新旧HDD製品の価格(P)と売上台数(Q)

「都合のいい変数」HDD部品コスト(Z)を使って「操作変数法」に挑戦

テクニカルな補足説明(無視して7章に進んで構わない)

第7章 「ジレンマ」の解明——ステップ② 供給

「先生」が無関心、または無敵の場合

「抜け駆け」の誘惑は、どこから?

容疑者クールノー氏とベルトラン氏の取り調べ

分かった、犯人はクールノー氏だ!

真の「利益」を計算するには、真の「コスト」を知らねばならない

クールノー理論と「需要の傾き」を使って、「真のコスト」を三角測量する

実際にやってみよう:HDDのコストと利潤関数を推計する

上級者向けの補足(飛ばして次章に進んでも構わない)

第8章 動学的感性を養おう

「損して得取れ」は、全て投資

時間・体力・精神力の「投資」

期待価値vs埋没費用

「先を見越して行動する」方法

ブラック企業と「不機嫌な恋人」

人々の行動からは、利益やコストを「逆算」できる

不機嫌な恋人と別れることの「オプション価値」

対戦プレイのゲームでも分析の根幹は同じ

第9章 「ジレンマ」の解明——ステップ③・④ 投資と反実仮想シミュレーション

ステップ③:投資ゲームの「理論的データ分析」

「能力格差」の実像

ステップ④:サイエンスとしての、フィクション

反実仮想シミュレーション第1弾:もしも「共喰い」がなかったら?

反実仮想シミュレーション第2弾:もしも「抜け駆け」がなかったら?

反実仮想シミュレーション第3弾:もしも「能力格差」がなかったら?

「ジレンマの解明」とりあえずの結論

マニア向けの補足(無視して10章に進んでもよい)

第10章 ジレンマの「解決」(上)

前章までのあらすじ

君の「問い」は何だね?

「それがどうした?」

「しがらみ」を語るメタファー

ではどうすればいいのか

難問① 冴えない新事業の育て方

難問② 「育たないものは、買ってくればいいじゃない?」

難問③ あなたは本当に旧部門を切れるのか?

難問④ 生き延びるためには、一旦死ぬ必要がある

難問⑤ 経営陣と株主の「最適」は違う

第11章 ジレンマの「解決」(下)

木を見る、森を見る、世界を見る

「イノベーションを促進」する政策

特許

ロダイムの戦い

政策シミュレーション①: 「事後承認」型の知的財産権

政策シミュレーション②: 「事前告知」型の知的財産権

「創造的破壊」の真意

本書のまとめ

巻末付録 読書案内

130 名無しさん@お腹いっぱい。[] 2019/05/31(金) 16:26:53.79 ID:HyEKuj7K

質問です。これって合ってる?

伊神満の「生産性の向上による物価抑制」を日銀が認める

伊神満という人が、2018年に出版した本に「イノベーションのジレンマの経済学的解明」があります。

そこには、生産性が向上すると、物価が抑制されることが書かれています。

物価は、生産性の向上によって下がり、商品の価値の追加によっては上がる、という二項対立が説明されています。

これは、アベノミクスの時期の日本のネットではあまり見られなかった主張なのですが、そうではないかと推定していた人は大勢いたでしょう。

それが、伊神満という人によって明確に書籍に書かれ、それが日本の会社員が2018年に最も売れたビジネス本となりました。

そして、「生産性の向上は物価抑制に働く」ということを日銀職員が認めたのです。

2019年5月30日の日付が書かれています。

まだ、認められたばかりの最新の経済学ということになるのでしょう。

これにより、デフレ派とインフレ派の議論は、新しく刷新されることになるでしょう。

大きな経済的成果だとぼくは強く思います。

コメントを投稿

<< Home