ケルトン教授 Stephanie Kelton MMT(Modern Monetary Theory)現代金融理論

https://nam-students.blogspot.com/2019/07/deficit-doves-meet-deficit-owls.html

https://nam-students.blogspot.com/2019/05/blog-post_7.html

恐慌/インフレ

ケインズ戦費調達論1940と関連する:

Inflation and the Phillips Curve (A) Demand-Pull and Cost-Push Inflation

https://freeassociations2020.blogspot.com/2020/05/inflation-and-phillips-curve-demand.html

http://nam-students.blogspot.jp/2016/08/blog-post_11.html

2012年ポール・デビッドソン講演バンコール関連発言に反応するケルトン

https://love-and-theft-2014.blogspot.com/2021/01/2012.html

「国家のなすべきことは3つある」 | 主唱者ケルトン教授が語るMMTのすべて | 週刊東洋経済プラス

2020/10/30

https://premium.toyokeizai.net/articles/-/25108

https://iitomo2010.blogspot.com/2021/03/202010.html?m=1&zx=d89918bf8fe5602c

3/4

…

新国際通貨構想を提示したケインズとの違い

――国際通貨システムの将来について意見を聞かせてください。実現しませんでしたが、ケインズは「バンコール構想」を持っていました。超国家的な中央銀行を設置し、準固定的な為替相場制度の下で、世界経済の拡大をサポートするため、国際収支のインバランスを是正する方法を導入する計画でした。

MMTには、バンコール構想に該当するフレームワークは何もない。確かに国際決済を支える通貨単位や、国際収支のインバランスに対処する制度が必要だということは認識している。しかし、MMTの考え方を基にして、そうした新ブレトンウッズ体制のようなものを設計した人はいないと思う。

MMTが提唱する、国家のなすべき事は、①自国が発行する通貨で課税すること(それにより市民が自国通貨を選好するようになる)、②他国の通貨で借金しないこと(他国通貨だと債務不履行となるリスクがある)、③変動相場制(固定相場を維持するためには、自国通貨をリンクさせた先の他国通貨や金について対外的な支払い能力が問われ、債務不履行リスクを抱える)の3つだ。

われわれのセオリーからすると、ブレトンウッズ体制のような固定相場制に戻ることは、素直に受け入れられない。もっと柔軟性をもって、ブレトンウッズ体制が目指した目標を達成する方法はあるかもしれないが……。

――MMTにはあまり国際的な視野はなく、国内雇用を重視した自国通貨への指向が強いですね。

先ほど言った3つのポイントを達成していれば、国家は国内の完全雇用を達成するために何ら能力的な制限を持たない。必要なことはすべてそろっており、新しい国際通貨は必要としない。

これは日本もアメリカもカナダもイギリスもオーストラリアも、多くの国について言える。(国家を超えた地域統合通貨である)ユーロ圏の国々も、通貨発行体のECB(欧州中央銀行)が地域内の完全雇用達成のための最終手段をとるという協定を成立させた。

一方、重要なのは、(経済や自国通貨の力が弱いため)為替変動に苦しめられている弱小新興国へのサポートだ。彼らは、国内雇用のために野心的なマクロ政策を追求しても、自国通貨の発行増から大幅な為替レートの下落を引き起こしてしまう。結果、食料やエネルギーの輸入もできなくなる可能性がある。

特に弱小新興国における気候変動問題については、国際社会は真剣に考えたほうがいい。こうした新興国は経済成長を追求しながら、同時に低コストの化石エネルギーからグリーンエネルギーへシフトすることはできない。技術を持ち合わせていないので、国際社会は彼らをサポートする必要がある。

…

https://stephaniekelton.com/events/

上は2020/10/20の前日のインタビューらしい

https://www.grantspub.com/conferences/pastwebinars.cfm

https://grantspub.com/conferences/Kelton-Stephanie

柄谷行人

ケルトン 2020#3,4

What Is A Deficit Owl? Kelton2015

What Is A Deficit Owl?https://t.co/5p4dbbh8fQ pic.twitter.com/unGi89j6ie

— luminous woman (@_luminous_woman) January 9, 2021

The Hawks Don't Think So

• A deficit hawk opposes deficit spending on principle

• Want immediate cuts and austerity to reduce deficits

• Often favor gold standard or 100% reserve backing

• Would legislate rules to mandate balanced budgets

The "deficit hawks" definitely do not think this is fiscally responsible. Deficits all the time? What do you mean, the government should never spend a dime more than it takes in taxes. It should balance its budget in every fiscal year. Have a constitutional amendment to ensure that that happens. Extreme fiscal conservative, fiscal hawks.

The Doves Don't Think So

• A deficit dove supports limited deficit spending in tough economic times

• Want the budget balanced over the business cycle

• Support rules to limit the size of the deficit

• Prefer to wait until after the economy begins to recover before imposing austerity

"Deficit doves." Kinder, gentler, deficit birds.

Sometimes I refer to them as the mealy-mouth liberals.

[These are the.. these are the guys mostly (let's be honest) ]

who say, "well, gosh golly gee, we fundamentally agree with you, deficits are unfortunate, and we sure would like to avoid them but sometimes the economy just gets so darn weak that government needs to step in and prime the pump a little bit, right? Rev the gas and run a deficit in the weak period, but as the economy recovers we want the government's budget in surplus. So over the course of the business cycle the budget will be in balance: deficits in weak years, surpluses in stronger years, balanced over the course of the cycle, right? That is the deficit dove position.

〜Owl〜

What Does the Owl Say?

• Our fears about debt and deficits are driven by an outdated gold standard ideology

Money is not a finite "thing"

• Deficits can be to big or too small

• The goal is balanced economy, not a balanced budget

I think we need a brand new bird, because the others are not getting us where we ought to be and where we could be which is at our potential, right. they're holding us back. Why do I choose the owl? Obviously deficit owl is very wise. Owls are well known to be able to see in the dark so they can see things the others can't, their little heads go all the way around so you can see stuff the other guys are missing they can look at the problem from a different vantage point. This is a big advantage. Deficit owls want to balance the economy, not the budget. The priority is just different. What good is a balanced government budget if you wreck your economy to get there. You feel good about the fact that the government's deficit has been falling at the fastest pace since the end of World War 2, that's a real achievement? Not if you have a junkie economy, right? So the goal should be balancing the economy.

〜タカ〜

ホークスはそうは思わない

- 赤字タカ派は赤字支出に原則反対

- 早急な削減と緊縮財政で赤字を削減したい

- 金本位制や100%準備金の裏付けを好むことが多い

- 均衡のとれた予算を義務付けるためのルールを立法化する。

「赤字タカ派」の人たちは、これが財政責任だとは絶対に思っていません。いつも赤字?どういうことだ、政府は税金よりも1ダイムも多く使うべきではない。毎会計年度の予算を均衡させるべきだ。それを実現するために憲法改正をしてください。極端な財政保守、財政タカ派。

〜ハト〜

鳩はそうは思わない

- 厳しい経済状況の中で、限られた赤字支出を支える赤字鳩

- 景気循環の中でバランスのとれた予算が欲しい

- 赤字幅を制限するサポートルール

- 緊縮財政を課す前に、景気が回復し始めた後まで待つことを好む

"赤字の鳩" 優しくて優しい赤字の鳥。

私は彼らを「口の悪いリベラル」と呼んでいる

[これらは...こいつらは大抵(正直に言うと)...]。

彼らは…赤字は不幸なことだし、避けたいのは確かだが、経済があまりにも弱くなると、政府が介入して、少しだけガソリンを入れる必要があるだろう?景気が悪い時にはガソリンを入れて赤字を出しても、景気が回復したら政府の予算を黒字にしたいと思っています。景気の悪い時には赤字、強い時には黒字となり、景気循環の中でバランスの取れた予算になります。これが赤字の鳩のポジションです。

〜フクロウ〜

フクロウは何と言っているのか?

- 負債と赤字についての私たちの恐れは、時代遅れの金本位制のイデオロギーによって動かされています。

金には金がない

- 赤字は大なり小なり

- 目標は経済の均衡であって、予算の均衡ではない

私たちは、新しい鳥が必要だと思います。他の鳥が、私たちを、あるべきところに連れて行ってくれず、私たちの可能性があるところに連れて行ってくれないからです。なぜフクロウを選ぶのか?赤字のフクロウは非常に賢明です。フクロウは暗闇でも他の人には見えないものが見えることでよく知られています。その小さな頭がぐるりと回っているので、他の人が見落としているものが見えます。これは大きな利点です。赤字フクロウは、予算ではなく経済のバランスを取りたいのです。優先順位が違うだけだ。そのために経済を破壊してしまったら、バランスのとれた政府予算は何の意味があるのか。政府の赤字が第二次世界大戦後最速のペースで減少していることに快感を感じているのか?ジャンキー経済じゃないとしたら?だから経済のバランスを取るのが目的のはず。

https://nam-students.blogspot.com/2020/03/kelton-3.html

Prof.Kelton 4

https://freeassociations2020.blogspot.com/2020/06/profkelton.html

| Stephanie Kelton (@StephanieKelton) |

Delivered to me anonymously after my lecture at Ritsumeikan University Tokyo campus. Thank you, whoever you are. 🙏🏻 pic.twitter.com/CPNsdX9h8Z | |

| chietherabbit (@chietherabbit) |

これケルトン教授ほんとに喜んでたので匿名でプレゼントしてしてくれたひとにメッセージが届くといいと思う🦉 twitter.com/stephaniekelto… | |

| Stephanie Kelton (@StephanieKelton) |

Who’s read for this week’s book club? Zooming in 10 minutes. We’re doing Chapter 4 this evening. It’s the halfway mark! @CarolynMcC facilitating. pic.twitter.com/C4V9iD3ZDn | |

以下、ワシントンポスト紙の図を改変:

Inflation and the Phillips Curve (A) Demand-Pull and Cost-Push Inflation

https://freeassociations2020.blogspot.com/2020/05/inflation-and-phillips-curve-demand.html

参考:

ケルトン教授が三橋TVに出演とのこと。

https://youtu.be/CY0xUs_gqZE

【藤井聡】ケルトン教授を招聘した、MMT国際シンポジウム[2019年7月16日]を開催します 表現者クライテリオン

https://the-criterion.jp/mail-magazine/m20190610/

FUNCTIONAL FINANCE AND THE FEDERAL DEBT Author(s): ABBA P. LERNER 1943

https://nam-students.blogspot.com/2019/03/functional-finance-and-federal-debt.html

abba lerner The economic steering wheel 1941

https://nam-students.blogspot.com/2019/06/abba-lerner.html

ケルトン教授 Stephanie Kelton (born 1969)MMT(Modern Monetary Theory)現代貨幣理論

https://nam-students.blogspot.com/2019/03/mmt.html@

https://twitter.com/StephanieKelton

別バージョンあり

Stephanie Kelton: What Is A Deficit Owl - YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=IW-VapeCUco

https://nam-students.blogspot.com/2019/06/2019526.html

https://nam-students.blogspot.com/2019/06/keltoncnbc.html

The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and Creating an Economy for the People 2020/6/9

http://nam-students.blogspot.com/2019/05/the-deficit-myth-stephanie-kelton.htmlケルトンへの反応

https://nam-students.blogspot.com/2019/05/blog-post_7.html

1900年 世界恐慌 2000年 世界金融危機

人類学 ┏イネス ポランニー グレーバー

┃グリアソン インガム

社会学 ┃ジンメル

リスト ⬇︎ ウェーバー

ドイツ ┃ ⬆︎

┏歴史学派┃クナップ(➡︎ケインズ、ラーナー、コモンズ) [☆=MMT]

⬇︎ ┗┓

┗旧制度学派┃コモンズ (ジョン・ガルブレイス)➡︎ ジェームス・ガルブレイス☆

┃ ┃ (ケインズ➡︎┛)

マルクス ┃ ┃ カレツキ━━━━┓ ラヴォア

┃ ┗━━➡︎┓ ⬇︎ ゴドリー

ケインズ ┗━━━━━➡︎ケインズ ➡︎ ミンスキー ➡︎ レイ☆、ケルトン☆

ポスト・ケインズ派┏━━┛┗➡︎ラーナー⬆︎ ミッチェル☆、キーン

┏━┛ ┃

シュンペーター┃シュンペーター━━━━┛ カルドア ムーア

┃ グッドハート

実務家 ⬆︎ エクルズ オカシオ=コルテス☆

┗ホートリー(ケインズ) (リスト) モズラー☆

日本 ┗➡︎中野剛志☆、三橋貴明☆

西田昌司☆、藤井聡☆

https://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2018/10/22/stephanie-kelton-oct-15-2018/

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ja&u=https%3A%2F%2Fwww.unibertsitatea.net%2Fblogak%2Fheterodoxia%2F2018%2F10%2F22%2Fstephanie-kelton-oct-15-2018%2F

提唱者・ケルトン氏に聞く インフレを恐れるな/雇用創出で赤字縮小 2019年4月13日

提唱者・ケルトン氏に聞く

インフレを恐れるな/雇用創出で赤字縮小

| ポスト・ケインズ派経済学 | |

|---|---|

ステファニー・ケルトン

| |

| 生誕 | 1969年10月10日(49歳) |

| 研究機関 | ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校 |

| 母校 | カリフォルニア州立大学サクラメント校 (B.S., B.A., 1995) ケンブリッジ大学(M.Phil, 1997) ニュースクール大学(Ph.D., 2001) |

| 実績 | 現代貨幣理論 (Modern Monetary Theory) |

人物・略歴

現代貨幣理論

論文

- Bell (Kelton), Stephanie, "Can Taxes and Bonds Finance Government Spending?", Levy Economics Institute, July 1998

- Bell (Kelton), Stephanie, "The role of the state and the hierarchy of money", Cambridge Journal of Economics, Vol. 25, 2001, pp. 149–163

脚注

- ^ a b c ロイター通信(2019年3月8日)「「財政赤字は悪くない」、大統領選にらみ米国で経済学論争」

- ^ a b ロイター通信(2019年3月8日)「焦点:財政拡大理論「MMT」、理想の地は日本か」

- ^ a b 東洋経済オンライン(2019年4月2日)「異端の経済理論「MMT」を恐れてはいけない理由 すべての経済活動は「借金から始まっている」」

- ^ 公式ウェブサイトの「経歴」

- ^ https://www.sandersinstitute.com/about/kelton

- ^ 日本経済新聞(2019年4月13日)「提唱者・ケルトン氏に聞く インフレを恐れるな/雇用創出で赤字縮小」

関連項目

外部リンク

- 公式ウェブサイト(英語)

Presidential Lecture Series: Stephanie Kelton - YouTube

http://nam-students.blogspot.com/2019/03/httpsthenextrecession.html x

1

経済的懸念は何も新しいものではありません

2

連邦予算は家計ではない

3

政府は常に赤字である

4

借金の時計は資産の時計です。

5

中国の製造業経済からの米国の利益

6

国民の債務を本当に取り除くことは何を意味するのか

7

国債の返済は後退につながった

8

将来のインフレを防ぐために今すぐ投資

9

政府は本当に破綻することはできない

10

手ごろな価格のものが良い経済政策であることを考える

http://nam-students.blogspot.com/2019/03/httpsthenextrecession.html@

「クルーグマンさん、MMTは破滅のレシピではないって」BY ステファニー・ケルトン(2019年2月21日)

STEPHANIE KELTON - WIKIPEDIA

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephanie_Kelton

https://youtu.be/WS9nP-BKa3M

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190308-00000093-reut-bus_all

[ワシントン 6日 ロイター] - ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマン氏とローレンス・サマーズ元米財務長官は過去3週間、ツイッターやテレビ、新聞のコラム欄を活用して、ニューヨーク州立大学のステファニー・ケルトン教授に反論を重ねてきた。

ケルトン教授は、政府予算や財政赤字は完全雇用やインフレを実現するために積極利用すべしという「現代金融理論(MMT)」の強固な提唱者で、2016年の前回大統領選ではバーニー・サンダース上院議員の顧問を務めた。

ケルトン氏の主張に対し、クルーグマン氏は「支離滅裂」と一蹴し、サマーズ氏はワシントン・ポストのコラムで新たな「ブードゥー経済学(魔術のようで理論的に怪しいとの意味)だ」と批判した。

サマーズ氏はCNBCテレビで「全ての米国人が支持するはずの考えを1つ挙げるなら、それは算術の法則だ」とも発言。これに対してケルトン氏は5日、ツイッターに「この論争では負ける気がしない」と投稿するなど事態は白熱化している。

一連のやり取りは単にソーシャルメディア(SNS)上での余興やゲームだとやり過ごすこともできる。だがこれは野党・民主党内で大統領選候補の指名をにらんで強まってきている基本的な議論を反映している面もあり、その点を軽視することはできない。

具体的には左派を中心に提唱されている国民皆医療保険や温暖化対策の1つである「グリーン・ニューディール」の財源を、どうやって確保するかという問題だ。いずれも大統領選に向けた候補指名争いの主要な論点として浮上。早くもトランプ大統領からは民主党は「社会主義」を受け入れている証拠だと攻撃を浴びている。

米国政府が抱える債務は22兆ドルに膨らみ、義務的経費や利払いなどで慢性的な財政赤字が生まれている状況を踏まえ、あらゆる政治グループに属する経済学者と米連邦準備理事会(FRB)の専門家は、財政は既に持続不可能な経路をたどっているので、この先は慎重な運営が求められると警鐘を鳴らす。

こうした中で、ケルトン氏の理論を用いれば、米国の債務や財政赤字の活用法、またFRBの果たす役割に関する見方はがらりと変わってくる。つまり民主党の大統領候補指名レースに参加している人々が論じているような政策の実現を後押ししてくれる。

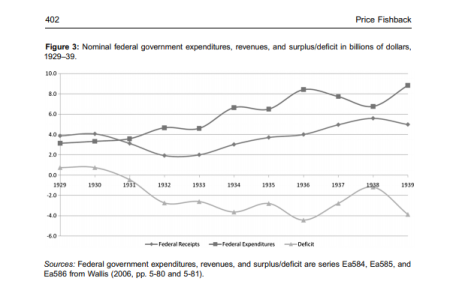

これほどの発想転換は、平時なら思いもよらないだろう。しかし2007-09年の金融危機から10年が経過し、サマーズ氏や国際通貨基金(IMF)の元チーフエコノミスト、オリビエ・ブランチャード氏らいわゆる主流派の経済学者ですら、政府の財政政策運営について再考を迫られている。

なぜならFRBによる大規模な債券買い入れや大型減税を実施しているのに物価や金利が跳ね上がらない局面では、もっと借金をして生産的な公共事業に投資しても安心だろう、という意見が一般的になってきたからだ。

オバマ前政権で大統領経済諮問委員会(CEA)委員長を務めたジェーソン・ファーマン氏は5日、前政権は野心的な公共事業を策定したものの、それでも政府債務の対国内総生産(GDP)比を一定に保つか、下げるのが得策だと考えていた。ところが今では多くの人から、なぜ対GDP比を低くしなければならないか質問を受け、比率を抑えるべきだという経済的な確信が揺らいできたという。

結局のところ、ファーマン氏もブランチャード氏も、コストに見合うメリットがあるプロジェクトへの支出を米国は敬遠すべきでないという見解を持つようになっている。特にブランチャード氏は、地球環境を救うために債務が膨らませるのは「名案だ」と話す。当然支出に限度はあるが、債務の利払い費用の伸びを経済成長ペースが上回る限り、借金を継続できそうだ。

ケルトン氏に至っては、政府ができるし、やるべきだと考える範囲はもっと広く、債券市場や外国為替市場が許さないことを地球を救う支出を抑制する理由に挙げるのは、かなり筋が悪いと主張する。同氏は大統領選出馬を決めたどの人物ともまだ連携していないが、求職者全てに政府が仕事を保証するなどの一部のアイデアは、カマラ・ハリス上院議員(カリフォルニア州選出)などと共通している。

またケルトン氏は、米国の通貨発行権を完全雇用や温暖化対策の財源確保などの実現に活用すべきだと論じている、ただパウエルFRB議長は先週の下院証言でこうした考えを全否定し、サマーズ氏らは他国で物価高騰や通貨危機を招くといった副作用があったと指摘した。

とはいえMMTは批判的な立場の人々が積極的に反論せざるを得ないほど波紋を広げているのは間違いない。

オバマ前政権のCEAスタッフだったベッツィ・スティーブンソン氏はツイッターでMMTについて「右も左もない。普通の人々が興奮が冷めた時点で代償を支払うような魔法の考えだけが存在している」と投稿した。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO42489020V10C19A3EA1000/

米で財政赤字容認論が浮上

米で財政赤字容認論が浮上

民主左派が支持、学界巻き込み論争

- 2019/3/15付

- 日本経済新聞 朝刊

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20190317-OYT1T50196/

3 COMMENTS:

安倍政権は「社会主義2.0」のパイオニア

http://agora-web.jp/archives/2037446.html

2019年02月25日 17:00

池田 信夫

Wikipedia、官邸サイトより:編集部

最近、MMT(Modern Monetary Theory)という理論がアメリカで話題になっている。かつてはそれをトンデモ経済学として嘲笑していたクルーグマンも、それをまじめに検討している。これは単なるアカデミックな話題ではなく、日本の財政を考える上でも重要である。

MMTの元祖とされるのはアバ・ラーナーで、彼の内国債は将来世代の負担にならないという議論は、今も使われることがある。国内の資源は、国債発行で増えも減りもしない。政府の借金は国債を買った人の資産なので、国債が将来世代に相続されるなら国民全体としてはプラマイゼロだ。

債権=債務なので、これは会計的にはつねに正しいが、自分の意思で国債を買う人は利益を得る一方、強制的に課税される人は不利益をこうむる。所得分配にも大きな変化が生じるが、現在世代にも将来世代にも納税者と債権者がいるので、国民全体としては同じだ。

国債をすべて償還する必要もない。名目金利が名目成長率より低ければ政府債務は発散しないので、国債を借り換えれば増税しなくてもいい。もちろん永遠に借り換えることはできないが、償還が100年後なら大した問題ではない。

ただクルーグマンも指摘するように、MMTの議論は金利を無視している。政府債務が大きくなると金利が上がり、インフレが起こる。最悪の場合はそれによって債務の雪ダルマ的な膨張が起こるので、政府債務には限度がある――というのが(彼を含む)主流派の議論である。

これは理論的には正しいが、政府が金利をコントロールできれば財政は破綻しない、とMMTの代表であるケルトンは反論している。彼らの理論では中央銀行は不要で、政府が金利も物価もコントロールできることになっている。

アメリカ民主党左派の政治家は、「大きな政府」の財源は紙幣を印刷すればいいというMMTに魅力を感じている。ヨーロッパではギリシャやイタリアに対して緊縮財政を要求したEUへの批判が強まり、世界的に「反緊縮」の運動が高まっている。これは20世紀の社会主義とは違う社会主義2.0である。

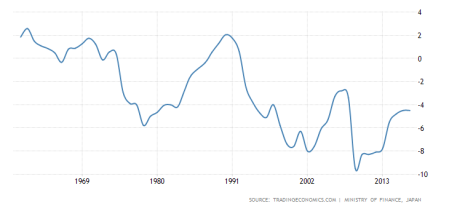

そのパイオニアが安倍首相だ。2012年に彼が「輪転機ぐるぐる」を唱えたときは、多くの人が金利上昇と財政破綻を危惧したが、金利はその後も下がる一方だ。黒田日銀の「異次元緩和」は金融政策としてはナンセンスだったが、日銀が国債を引き受けて増発を容易にする財政ファイナンスとしては機能した。これが安倍政権の最大の(意図せざる)イノベーションである。

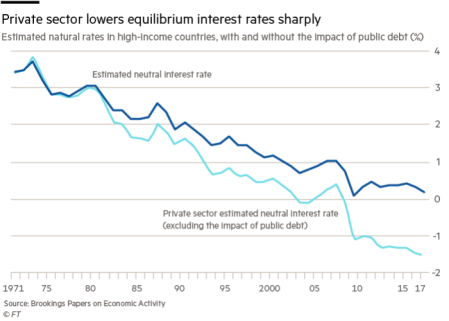

超低金利が今後も世界的に続くとすれば、財政が破綻するリスクはほとんどなく、将来世代の負担も小さい。自然利子率が大きなマイナスになっているとすれば、財政赤字によって将来世代も利益を得る可能性がある、と主流派のブランチャードも指摘している。

しかしMMTは超低金利を前提するだけで、それを説明できない。この状況は先進国の成熟や高齢化による長期停滞なのか、それとも世界金融危機後の大幅な金融緩和による一時的な現象なのか。これについては主流派の経済学者の意見もわかれているが、ここ20年の日本の経験は前者であることを示唆している。

iOS 10.2の開発者版プレビューにて、新たに追加される絵文字をネタ元のEmojipediaがまとめています。

iOS 10.2ではUnicode 9絵文字がフル対応され、アボカドやセルフィーやピエロが新たに使えるようになるのですが、中でも絵文字/顔文字発祥の地である日本が注目すべきなのは、コレ。¯\_(ツ)_/¯が絵文字になります。

肩をすくめて手のひらを上にする、お手上げポーズ。¯\_(ツ)_/¯

軽くてサクサクな17インチ?あるわけな…あった!

軽くてサクサクな17インチ?あるわけな…あった!

Sponsored

GIZMODO

しかしなんでしょうな。正直、この絵文字、顔文字と比べてなんかムカっとしますね。

¯\_(ツ)_/¯は、このままでよかったんじゃないでしょうかねぇ。この気分を送りたいとき、私はきっと¯\_(ツ)_/¯を使うと思います。

なんかなー。¯\_(ツ)_/¯

¯\_(ツ)_/¯:

○ iOS 10.2 ベータ版リリース。スクリーンショット音が消せるように…!?

○ Unicode 9.0の新絵文字は五輪ムード満載(でも1番気になるのはゴリラ)

image: Emojipedia

source: Emojipedia via The Verge

(そうこ)

現代金融理論(MMT)

2019-03-14 07:52:50

テーマ:アメリカ経済

株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから

三橋貴明のツイッターはこちら

人気ブログランキングに参加しています。

人気ブログランキング

チャンネルAJER更新しました。

『政府が国債を発行すると家計の預金が増える①』三橋貴明 AJER2019.2.26

https://youtu.be/mBjN9lCa2h8

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

三橋TV第64回【マレーシアの移民と若年層雇用の話】

https://youtu.be/UUhEB7aIMko

1.自国通貨を持つ政府は、財政的な予算制約に直面することはない

2.全ての経済(及び政府)は、生産と需要について実物的あるいは環境的な限界がある

3.政府の赤字は、その他の経済主体の黒字

上記は、本ブログの読者であれば、

「はあ? 今更、何言っているんだ」

という話でしょう。

1は、

「日本円建ての国債しか発行しておらず、自国通貨を持つ日本政府が財政破綻することはない」

という話で、2は、

「政府におカネ的な制約がなかったとしても、供給能力の不足によるインフレ率が限界になる」

と、言い換えることができます。

わたくしは、今の日本政府が20兆円の国債を発行し、財政支出することには賛成しますが、これが「100兆円の新規財政支出」となると、反対します。さすがに供給能力が追い付くはずがなく、インフレ率が適正水準を超えて上昇してしまいます。

100兆円をいきなり追加支出するのではなく、10兆円ずつ「増やす」ことをコミットする方が望ましいです。

10兆円ずつ確実に予算=需要が増えることが明らかならば、民間は技術投資、人材投資、そして設備投資という生産性向上の投資を拡大し、供給能力が拡大していきます。

モノやサービスの生産能力、供給能力こそが「経済力」です。2については、経済力が強化されれば、限界値は上昇します。

「三橋は国債を無限に発行できると言っている」

と、わたくしを批判する連中がいますが、まさに藁人形です。わたくしは「無限に」などと言ったことはありません。毎度毎度「インフレ率が制約になる」と言っておるでしょうが。

そして、3。

誰かの資産は、誰かの負債。誰かの黒字は、誰かの赤字。地球上に住んでいる限り、逃れられない法則です。

この手の「現実」を踏まえた「経済学」が、ようやく登場しました。

『アングル:「財政赤字は悪くない」、大統領選にらみ米国で経済学論争

https://jp.reuters.com/article/usa-economy-mmt-idJPKCN1QO0TS

ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマン氏とローレンス・サマーズ元米財務長官は過去3週間、ツイッターやテレビ、新聞のコラム欄を活用して、ニューヨーク州立大学のステファニー・ケルトン教授に反論を重ねてきた。

ケルトン教授は、政府予算や財政赤字は完全雇用やインフレを実現するために積極利用すべしという「現代金融理論(MMT)」の強固な提唱者で、2016年の前回大統領選ではバーニー・サンダース上院議員の顧問を務めた。

ケルトン氏の主張に対し、クルーグマン氏は「支離滅裂」と一蹴し、サマーズ氏はワシントン・ポストのコラムで新たな「ブードゥー経済学(魔術のようで理論的に怪しいとの意味)だ」と批判した。

サマーズ氏はCNBCテレビで「全ての米国人が支持するはずの考えを1つ挙げるなら、それは算術の法則だ」とも発言。これに対してケルトン氏は5日、ツイッターに「この論争では負ける気がしない」と投稿するなど事態は白熱化している。(後略)』

MMTは、主流派経済学者から(予想通り)猛反発を受けており、今後も受けるでしょうが、正しいです。

日本銀行が量的緩和で日銀当座預金を増やしたところで、政府が「消費」「投資」を減らす政策を推進している以上、インフレ率が上がるはずがありません。何しろ、我々一般の企業や個人は、日銀当座預金を借りることができないのです。

銀行がおカネを貸すのは、民間の資金需要(借り入れ)と引き換えで、その時点で銀行預金というおカネが「ゼロ」から創出されます。銀行は、日銀なり他の銀行から「資金を調達」しているわけではないのです。

ただ、貸すだけで銀行預金というおカネが発行される。イングランド王国のロンドンのゴールド・スミスの時代から、これは単なる「真実」です。

さらに、マイナス金利で銀行を痛めつけようが、貸し出し、さらには消費や投資が増えるはずがありません。何しろ、デフレで我々民間がカネを借りる気もなければ、投資や消費を増やす気もないのです。

まずは実体経済における需要(消費、投資)、さらには金融経済における資金需要が高まらなければ、貸し出しは増えません。金利も上がりません。インフレにもなりません。

そんなことは「現実」を見れば誰にでも理解できるはずなのに、経済学者は伝統的に間違え続けてきました。

アリストテレス、アダム・スミス、ジョン・ロックと引き継がれてきた「おカネに関する人類の勘違い」が根本にあるわけですが、

(参考図書)「日本人が本当は知らないお金の話」

(参考図書)「富国と強兵」

この「勘違い」が原因で、日本に財政破綻論が蔓延し、見当はずれな「いわゆるリフレ派政策」が推進され、六年間を無駄にし、小国化、中国の属国化が決定的になりつつあるわけですから、洒落になりません。

逆に言えば、MMTの影響などで、「正しいおカネの認識」に基づき、供給能力増強のための投資拡大をすることを考えたとき、実はデフレが継続している日本が最も潜在力があることになります。

しかも、不思議な話ですが、デフレという総需要不足の状況で、人口構造の変化により人手不足が深刻化している。

つまりは、人手不足を解消するために、政府と民間が生産性向上の投資を推進するだけで、我が国は一気に高度成長期と同じ「高圧経済」の状況に至ることになります。

とはいえ、おカネに関する勘違いが続き、「ザイセイハタンだ~っ!」などとやっている限り、我が国は小国一直線です。

おカネに関する正しい認識を広めるためにも、MMTの登場を歓迎したいと思います。