熊野純彦『マルクス 資本論の思考』2013

http://nam-students.blogspot.jp/2016/07/blog-post_2.html(本頁)

http://nam-students.blogspot.com/2016/07/blog-post.html

転形問題:メモ(←再生産表式←グルントリセ)

http://nam-students.blogspot.jp/2013/11/blog-post_29.html

《....永山の目に飛び込んできたのは、まずはこういう一節であったはずである。〈資本制的な生産様式が支配している社会の富はひとつの「とほうもない商品のあつまり」として現象し、個々の商品はその富の原基形態として現象している。私たちの研究は、それゆえ商品の分析からはじめられるのである〉......》8頁まえがき

http://ameblo.jp/sericashobo/entry-11573726538.html

はじめに――同盟綱領・再読――

序論 資本論をどう読むか

第Ⅰ篇 資本の生成

Ⅰ・1 商品と価値

Ⅱ・2 価値形態論 a

Ⅲ・3 貨幣と資本 b

第Ⅱ篇 資本の運動

Ⅱ・1 生産の過程 c

Ⅱ・2 流通の過程 c

Ⅱ・3 再生産表式 d

第Ⅲ篇 資本の転換 e

Ⅲ・1 利潤

Ⅲ・2 地代

Ⅲ・3 利子

おわりに――宗教批判・再考

あとがき

参考:

/\

/ \

/ 利子 \

/______\

/<資本の転換>/\

/ \ / \

/ 利潤 \ / 地代 \

/______\/______\

/\ /\

/ \ 熊野純彦 資本の\

貨幣と資本\ 『資本論の思考』 /再生産表式

/______\ /______\

/<資本の生成>/\ /\<資本の運動>\

/ \ / \ / \ / \

商品と価値\ 価値形態論\ 生産の過程\ /流通の過程

/______\/______\/______\/______\

はじめに――同盟綱領・再読――

序論 資本論をどう読むか

第Ⅰ篇 資本の生成

Ⅰ・1 商品と価値

Ⅲ・3 貨幣と資本 第2章 貨幣と資本―均質空間と剰余の発生

Ⅱ・1 生産の過程

Ⅱ・3 再生産表式

第Ⅲ篇 資本の転換

Ⅲ・1 利潤

Ⅲ・2 地代

Ⅲ・3 利子 第5章 利子と信用―時間のフェティシズム

おわりに――宗教批判・再考

あとがき あとがきにかえて

アリストテレス#2:52,#3:87,#5:212

トマス・アクィナス#1:48,#5:193,205

アルチュセール#4:187

カント#5:193,213

ハイデガー#3:130

ヒューム#5:216

プラトン#3:87,#5:190,193

ヘーゲル#2:77,#3:100,132,#4:176

ロック#5:215

『マルクス 資本論の哲学』熊野純彦 岩波新書 2018/1/19

目次

まえがき―世界革命と世界革命とのあいだで―

第1章 価値形態論―形而上学とその批判 a

第2章 貨幣と資本―均質空間と剰余の発生 b

第3章 生産と流通―時間の変容と空間の再編 c

第4章 市場と均衡―近代科学とその批判 d

第5章 利子と信用―時間のフェティシズム e

終 章 コミューン主義のゆくえ

あとがきにかえて―資本論の研究の流れにことよせて―

あとがきで入門者用参考文献として挙げられていた本

注記以外岩波新書

宇野弘蔵『資本論の経済学』1969

柄谷行人『世界共和国へ』2006

内田義彦『資本論の世界』1966

大塚久雄『社会科学の方法』1966

佐藤金三郎『マルクス遺稿物語』1989

梅本克己『唯物史観と現代』1974

大川正彦『マルクス いま、コミュニズムを生きるとは?』2004NHK出版

廣松渉『新哲学入門』1988

廣松渉へ『資本論の哲学』2010平凡社ライブラリー

/\

/ \

/ 利子 \

/______\

/<資本の転換>/\

/ \ / \

/ 利潤 \ / 地代 \

/______\/______\

/\ /\

/ \ 熊野純彦 資本の\

貨幣と資本\ 『資本論の思考』 /再生産表式

/______\ /______\

/<資本の生成>/\ /\<資本の運動>\

/ \ / \ / \ / \

商品と価値\ 価値形態論\ 生産の過程\ /流通の過程

/______\/______\/______\/______\

宇野弘蔵『経済原論』と殆ど同じ。これは確信犯で細部は全く違う。

/ \

/ 利子 \

/______\

/\ <分配論>/\

/ \ /__\

/ 利潤 \ / 地代 \

/______\/______\

/\ /\

/ \ 宇野弘蔵 資本の\

/ 資本 \ 『経済原論』 /再生産過程

/______\ /______\

/\<流通論> /\ /\ <生産論>/\

/ \ / \ / \ / \

/ 商品 \ / 貨幣 \ /資本の \ /資本の \

/______\/______\/_生産過程_\/_流通過程_\

ヘーゲル論理学と資本論との対応はもっと細かい。

参考:

/\

/ \

/ 利子 \

/______\

/<資本の転換>/\

/ \ / \

/ 利潤 \ / 地代 \

/______\/______\

/\ /\

/ \ 熊野純彦 資本の\

貨幣と資本\ 『資本論の思考』 /再生産表式

/______\ /______\

/<資本の生成>/\ /\<資本の運動>\

/ \ / \ / \ / \

商品と価値\ 価値形態論\ 生産の過程\ /流通の過程

/______\/______\/______\/______\

内容一覧まえがき

凡例

はじめに――同盟綱領[引用者注:共産党宣言]・再読――

序論 資本論をどう読むか

第Ⅰ篇 資本の生成

Ⅰ・1 商品と価値

Ⅰ・2 価値形態論

Ⅰ・2・1 価値形態(1) Ⅰ・2・2 価値形態(2)

Ⅰ・2・3 交換過程

Ⅰ・3 貨幣と資本

Ⅰ・3・1 商品流通

Ⅰ・3・2 信用取引

Ⅰ・3・3 資本形態

第Ⅱ篇 資本の運動

Ⅱ・1 生産の過程

Ⅱ・1・1 労働過程

Ⅱ・1・2 増殖過程

α 価値形成過程の分研

β 価値増殖過程の分析

γ 不変資本と可変資本

Ⅱ・1・3 剰余価値

α 絶対的剰余価値

β 相対的剰余価値

a 諸概念の規定

b 工場制手工業(マニュファクチュア)

c 機械と大工場

γ 資本の蓄積過程

a 労働の「包摂」

b 蓄積の諸様相

c 資本制の原罪

Ⅱ・2 流通の過程

Ⅱ・2・1 資本循環

α 貨幣資本の循環

β 生産資本の循環

γ 商品資本の循環

Ⅱ・2・2 資本回転

α 流通期間と流通費用

β 回転期間と回転回数

γ 固定資本と流動資本

Ⅱ・2・3 回転周期

Ⅱ・3 再生産表式

Ⅱ・3・1 価値の循環

Ⅱ・3・2 単純再生産

α 単純再生産の条件・再考

β 資本の蓄積と拡大再生産

γ 再生産表式論とはなにか

第Ⅲ篇 資本の転換

Ⅲ・1 利潤

Ⅲ・1・1 利潤率への「転化」

α 費用価格

β 利潤率

γ 生産条件

Ⅲ・1・2 一般利潤率の形成

α 生産価格

β 市場価格

γ 転形問題

Ⅲ・1・3 一般利潤率の傾向

Ⅲ・2 地代

Ⅲ・2・1 地代論の諸前提

Ⅲ・2・2 「差額地代」論

α 落流の例

β 差額地代

γ 絶対地代

Ⅲ・2・3 貨幣地代の形成

Ⅲ・3 利子

Ⅲ・3・1 商業資本の問題

α 商業資本

β 商業利潤(1)

γ 商業利潤(2)

Ⅲ・3・2 貸付資本の生成

α 貨幣取引資本

β 利子生み資本

γ 利潤の再分化

Ⅲ・3・3 信用制度の展開

α 信用制度の形成

β 銀行信用の問題

γ 架空資本の成立 ☆☆

おわりに――宗教批判・再考――

参考文献

あとがき

人名索引

参考:

/\

/ \

/ 利子 \

/______\

/<資本の転換>/\

/ \ / \

/ 利潤 \ / 地代 \

/______\/______\

/\ /\

/ \ 熊野純彦 資本の\

貨幣と資本\ 『資本論の思考』 /再生産表式

/______\ /______\

/<資本の生成>/\ /\<資本の運動>\

/ \ / \ / \ / \

商品と価値\ 価値形態論\ 生産の過程\ /流通の過程

/______\/______\/______\/______\

/__\

/信用制度の展開

信用制度の形成_\/_銀行信用の問題

/\ /\

/__\<利子>/__\

商業資本の問題\ /貸付資本の生成

/__\/__\/__\/__\

/\ /\

/ \ / \

一般利潤率の傾向\ <<資本の転換>>/貨幣地代の形成

/______\ /______\

生産条件\ /転形問題 /\ /\

/__\<利潤>/__\ / \<地代>/_絶対地代

利潤率への「転化」\ 一般利潤率の形成 /地代論の\ 「差額地代」論

費用価格\/利潤率/生産\/市場\/__諸前提_\落流の\/_差額地代

/\ 価格 価格 例 /\

/ \ / \

/資本形態\ / \

/______\ /______\

/\ /\ 熊野純彦 /\<再生産 /再生産表式論とはなにか

/ <貨幣と資本> \ <<<資本論の思考>>> / \ 表式>/__\

/商品流通\ /信用取引\ 価値の循環\ /単純再生産

/______\/______\ /______\/条件\/_資本の蓄積と拡大再生産

/\ /\ /\ ・再考 /\

/ \ / \ /__\ / \

/ \<<資本の生成>> /交換過程\ /剰余価値\<<資本の運動>> /回転周期\

/______\ /______\ 剰余価値率の規定_\/相対的~ /______\

/\ /\ /\ /\ /\<生産の /\ /\<流通の 固定資本と流動資本

/ <商品と価値> \ / <価値形態論> \ / \ 過程>/ \商品資本の循環\ 過程>/__\

/ \ / \ 価値形態1\ 価値形態2\ /労働過程\ /増殖過程\ /資本循環\ /資本回転\

/______\/______\/______\/______\/______\/______\貨幣~\/生産~/__\/__\

著者紹介

熊野純彦(くまの すみひこ)

1958年、神奈川県生まれ。1981年、東京大学文学部卒業、現在、東京大学文学部教授。専攻は、倫理学、哲学史。

著書に『レヴィナス入門』『ヘーゲル』(以上、筑摩書房)、『レヴィナス』『差異と隔たり』『西洋哲学史 古代から中世へ』『西洋哲学史 近代から現代へ』『和辻哲郎』(以上、岩波書店)、『カント』『メルロ=ポンティ』(以上、NHK出版)。『戦後思想の一断面』(ナカニシヤ出版)、『埴谷雄高』(講談社)、『日本哲学小史』(編者・中央公論新社)など。

訳書として、レヴィナス『全体性と無限』、レーヴィット『共同存在の現象学』、ハイデガー『存在と時間」(以上、岩波書店)、カント『純粋理性批判』、同『実践

理性批判 倫理の形而上学の基礎づけ』(以上、作品社)。

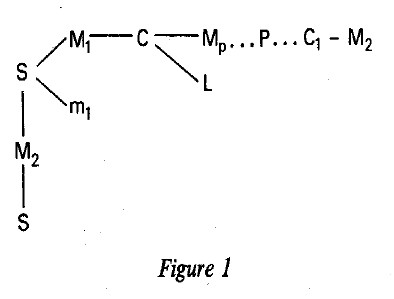

貨幣(G1)と交換される。Gはふたつの部分に分かれ、 一方(g1)が創業者

利得となって、流通から脱落する。他方は機能資本に転化して、たとえば産業資本の

循環を描くことだろう。たほう株式そのものが売られて、持ち手を替えるかぎりでは、

あらたな貨幣(G2)が流通手段として登場することになる。流通圏は、ヒルファー

ディング『金融資本論』にしたがえば、かくてつぎのようになるだろう。

Pm

G1-W/ ……P……W'-G1'

A/ \A

|\g1

G2

|

A

…垂直方向の流通(A-G2-A)は、証券市場で生起し、しかも反復的に生起する。…》

原著 Das Finanzkapital 1910

G1-W-Pm……P……W'-G1'

A/ \A

|\g1

G2

|

A

http://blogs.yahoo.co.jp/kodawattenanbo/27861513.html

第3章「貨幣または商品流通」第二節A「商品の変態」で 一商品の総変態はその 最も単純な形態では、四つの極と三人の登場人物とを前提する とあるが、この「四つの極」「三人の登場人物」とは 具体的には何か…

一つの商品の総変態は、四つの極と、3人が必要である。

① リンネルW - 貨幣 G ②

① 貨幣 G - W 聖書 ③

★四つの極とは、1行目のリンネルと貨幣、2行目の貨幣と聖書のことであり、三人の登場人物とは①リンネル生産者(リンネルを売り、聖書を買う)、②小麦生産者(小麦を売り、リンネルを買う)、③聖書生産者(聖書を売る)の三人である。

一つの商品の総変態は、四つの極と、3人が必要である。

①1リンネルW - 貨幣 G 2

3貨幣 G - W 聖書 4③

★四つの極とは、1行目のリンネル1と貨幣2、2行目の貨幣3と聖書4のことであり、三人の登場人物とは①小麦生産者(小麦を売り、リンネルを買う)、②リンネル生産者(リンネルを売り、聖書を買う)、③聖書生産者(聖書を売る)の三人である。

そして市場価格は、それらの生産価格のまわりを変動することになる。転形問

題は、それゆえ、価値を価格に転形する問題でなくて、代わりに、それは直

接価格を生産価格に転形する問題である。》『価値と価格の理論』リヒテンシュタイン著202頁

http://nam-students.blogspot.jp/2016/07/blog-post_2.html

| 本屋のカガヤ (@kagayam) |

|

熊野純彦『マルクス 資本論の哲学』(岩波新書)の「他方/たほう」出現頁。

他方 11,20,27,38,40,48,52,56,57,64,76,77,85,93,94,102,105,118,131,147,154,170,190,221,240,245,247 たほう 2,25,63,125,169,184,194,212,226,233 必ずしも統一する必要はないが、平仮名《たほう》は読みづらいの…… pic.twitter.com/mb4WqwB0wV | |

好意的に読めばマルクスの二重性を現象学的に解きほぐそうとしている…

問題は剰余価値率と利潤率の位置づけだ。

熊野も踏襲しているがこの点は宇野弘蔵『経済原論』(岩波文庫版が入手可能)がわかりやすい。

「剰余価値率がm/vとして、資本家と労働者との関係をあらわすのに対して、利潤率は

/ \

/ 利子 \

/______\

/\ <分配論>/\

/ \ / \

/ 利潤 \ / 地代 \

**_____\/______\

/\ /\

/ \ 宇野弘蔵 資本の\

/ 資本 \ 『経済原論』 /再生産過程

/______\ /______\

/\<流通論> /\ *\ <生産論>/\

/ \ / \ / \ / \

/ 商品 \ / 貨幣 \ /資本の \ /資本の \

/______\/______\/_生産過程_\/_流通過程_\_

宇野弘蔵『経済原論』 目次

序

序論

第一篇 流通論

第一章 商品

第二章 貨幣

第三章 資本

第二篇 生産論

第一章 資本の生産過程

第一節 労働=生産過程

第二節 価値形成=増殖過程

第三節 資本家的生産方法の発展 *

第二章 資本の流通過程

第三章 資本の再生産過程

第一節 単純生産〜〜資本の再生産と労働力の再生産

第二節 拡張再生産〜〜資本家的蓄積の現実的過程

第三節 社会総資本の再生産過程〜〜価値法則の絶対的基礎

第三篇 分配論

第一章 利潤 **

第一節 一般的利潤率の形成〜〜価値の生産価格への転化

第二節 市場価格と市場価値(市場生産価格)〜〜需要供給の関係と超過利潤の形成

第三節 一般的利潤率の低落の傾向〜〜生産力の増進と景気循環

第二章 地代

第三章 利子

第一節 貸付資本と銀行資本

第二節 商業資本と商業利潤

第三節 それ自身に利子を生むものとしての資本

第四節 資本主義社会の階級性

参照:

http://komesen.sblo.jp/article/43615480.html リンク切れ

http://homepage3.nifty.com/tanemura/re2_index/U/uno_kozo.html リンク切れ

山口 重克

第三部を分配論ではなく競争論という呼び方にしている。また利子についての記述を第一部に持ってきている。第三部の利潤利子地代という三位一体の構図が崩されている。これはこれで卓見で、現代的要求に基づいたマルクス、宇野の読み替えと言える。

序論

第1篇 流通論

第1章 商品

第2章 貨幣

第3章 資本 (貸付金融資本)☆

第2篇 生産論

第1章 労働・生産過程

第2章 剰余価値の生産☆☆

第3章 資本・賃労働関係の再生産 (再生産表式)

第3篇 競争論

第1章 諸資本の競争 (利潤、地代)

第2章 競争の補足的機(商人資本)

第3章 景気循環論 (好況、恐慌、不況)

☆

《山口原論の「資本」章は,方法・体系の処理として,いくつかの特色をもっている。いわゆる産業資本的形式を「商品生産資本の形式」とするなど,資本形式の名称を抽象化していること。三形式の順序として,産業資本的形式(山口原論においては「商品売買資本の形式」)を金貸資本的形式(山口原論では「貨幣融通資本の形式」)の前にもってきていること。資本循環論を「流通論」の資本形式論に,資本回転論を「競争論」の利潤論に吸収し,資本循環論の変態論としての側面を資本形式論にとりこみ,循環の三形式論はなくす。PmやAを組み入れた範式は再生産表式論のところで初めて登場。符号Pは生産の表示とする。といった諸点である。》勝村務

「資本の価値と価値喪失過程」

☆☆

2:2:1

分配と連結

Km PmI PmII

人 間 生 活

Km=最終消費財 Pm=生産手段