景徳伝灯録 The Transmission of the Lamp 1004年(二入四行論 or 菩提達磨四行論)

http://nam-students.blogspot.jp/2017/05/blog-post_37.html

NAMs出版プロジェクト: 二入四行論 - 菩提達磨 禅の歴史

http://nam-students.blogspot.jp/2017/05/blog-post_67.html@

二入四行論 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/二入四行論訓読い

夫(そ)れ入道は多途なり。要して之を言はば、二種を出でず。一には是れ理入。二には是れ行入なり。 理入は、謂く教へに藉(よ)り宗を悟るなり。 深く含生(がんしょう)の同一真性なるを信じ、但だ客塵妄想の為に覆はれ、顕了する能はず。 若し也(ま)た妄を捨て真に帰して、壁観に凝住すれば、自無く他無く、凡聖等一にして堅住不移なり。更に文の教へに随はず。 此れ即ち理と冥符して、分別有ること無く、寂然無為なり。之を理入と名づく。 行入は謂く四行、其の余の諸行悉く此の中に入る。 何等か四なるや。一には報冤行。二には随縁行。三には無所求行。四には称法行なり。 何をか報冤行と云ふ。謂く、修道の行人よ、若し苦を受くるの時、当に自ら念言すべし。 我れ往昔(むかし)無数却の中より、本(もと)を棄てて末に従ひ、諸有を流浪して多く冤憎を起し、害を違すること限り無し。 今は犯すこと無しと雖も、是れ我が宿殃(しゅくおう)悪業の果熟すなり。 天に非ず人に非ず、能く見与さるる所、甘心甘受して、都(すべ)て冤訴すること無かれ。 経に云く、苦に逢うて憂ひざれ。何を以ての故に。識達するが故に。 此の心生ずる時、理と相応し、冤を体し道に進むなり。故に説いて報冤行と言ふ。 二に随縁行とは、衆生に我無く、並びに縁の業に転ずる所なり。 苦楽斉しく受け、皆な縁に従いて生ず。 若し勝報栄誉等の事を得るも、是れ我の過去宿因の所感にして、今方(まさ)に之を得るも、縁尽くれば無に還る。 何の喜ぶことか之れ有らん。 得失縁に随ひ、心に増減無し。喜風に動ぜず、冥に道に順う。是の故に説いて随縁行と云ふ。 三に無所求行とは、世人長迷し、処々貧着す、之を名づけて求と為す。 智者は真を悟り、理は俗に反し、心を無為に安んじ、形は運の転ずるに随ふ。 万有は斯くて空となり、願楽する所無し。功徳と黒暗は、常に相い随逐す。 三界の久居(くご)、猶ほ火宅の如し。身有るは皆な苦なり、誰か得て安からん。 此処に了達するが故に諸有を捨て、想は止んで求むること無し。 経に云く、求むること有るは皆な苦なり。求むること無くば即ち楽なり。 判(あきら)かに知りぬ。求むること無きは真に道行たり。故に無所求行と言ふ。 四に称法行とは、性浄の理、之を目(なづ)けて法と為す。 此の理、衆相は斯くて空となり、染も無く着も無く、此も無く彼も無し。 経に曰く、法に衆生無し。衆生なる垢を離るるが故に。 法に我有ること無し。我垢を離るる故に。 智者よ若し能く此の理を信解(しんげ)せば、当に法に称(かな)ふて行ずべし。 法体は身命、財を慳しむこと無く、擅を行ひ捨施し、心に吝惜(りんじゃく)無く、三空を脱解して、倚らず著せず。 但だ垢を去る為に。衆生を化すと称すも、而かも相を取らず。此れを自行と為す。 復た能く他を利し、亦た能く菩提の道を荘厳す。檀施既に爾り、余の五も亦然り。 妄想を除かんが為に六度を修行して所行無し。是れを称法行と為す。原文

夫入道多途。要而言之、不出二種。一是理入、二是行入。 理入者、謂藉教悟宗。 深信含生同一真性、但為客塵妄想所覆、不能顯了。 若也捨妄歸真、凝住壁觀、無自無他、凡聖等一堅住不移。更不隨文教。 此即與理冥符、無有分別、寂然無為。名之理入。 行入謂四行、其餘諸行悉入此中。何等四耶。一報冤行、二隨縁行、三無所求行、四稱法行。 云何報冤行。謂修道行人、若受苦時、當自念言。 我往昔無數劫中、棄本從末、流浪諸有、多起冤憎、違害無限。 今雖無犯、是我宿殃惡業果熟。非天非人、所能見與、甘心甘受、都無冤訴。 經云、逢苦不憂。何以故。識達故。此心生時、與理相應、體冤進道。故説言報冤行。 二、隨縁行者、衆生無我、並縁業所轉。 苦樂齊受、皆從縁生。若得勝報榮譽等事、是我過去宿因所感、今方得之、縁盡還無。 何喜之有。得失從縁、心無增減。喜風不動、冥順於道、是故説言隨縁行。 三、無所求行者、世人長迷、處處貪著、名之為求。 智者悟真、理將俗反、安心無為、形隨運轉。 萬有斯空、無所願樂。功德黑暗、常相隨逐。 三界久居、猶如火宅、有身皆苦、誰得而安。 了達此處、故捨諸有、止想無求。 經云、有求皆苦。無求即樂。判知。無求真為道行、故言無所求行。 四、稱法行者、性淨之理、目之為法。 此理衆相斯空、無染無著、無此無彼。 經曰、法無衆生。離衆生垢故。 法無有我。離我垢故。 智者若能信解此理、應當稱法而行。 法體無慳身命財、行檀捨施、心無吝惜、脱解三空、不倚不著。 但為去垢。稱化衆生而不取相。此為自行。 復能利他、亦能莊嚴菩提之道。檀施既爾、餘五亦然。 為除妄想、修行六度、而無所行。是為稱法行。

Manual of Zen Buddhism: IV. From the Chinese Zen Masters

http://www.sacred-texts.com/bud/mzb/mzb04.htmIV. FROM THE CHINESE ZEN MASTERS

…

FROM THE CHINESE ZEN MASTERS

I

BODHIDHARMA ON THE TWOFOLD ENTRANCE TO THE TAO[1]

There are many ways to enter the Path, but briefly Speaking they are of two sorts only. The one is "Entrance by Reason" and the other "Entrance by Conduct".[2] By "Entrance by Reason" we mean the realization of the spirit of Buddhism by the aid of the scriptural teaching. We then come to have a deep faith in the True Nature which is the same in all sentient beings. The reason why it does not manifest itself is due to the overwrapping of external objects and false thoughts. When a man, abandoning the false and embracing the true, in singleness of thought practises the

[1. From The Transmission of the Lamp, XXX.

2. "Entrance by Reason" may also be rendered "Entrance by Higher Intuition", and "Entrance by Conduct", "Entrance by Practical Living".]

Pi-kuan[1] he finds that there is neither self nor other, that the masses and the worthies are of one essence, and he firmly holds on to this belief and never moves away therefrom. He will not then be a slave to words, for he is in silent communion with the Reason itself, free from conceptual discrimination; he is serene and not-acting. This is called "Entrance by Reason".

By "Entrance by Conduct" is meant the four acts in which all other acts are included. What are the four? 1. To know how to requite hatred; 2. To be obedient to karma; 3. Not to crave anything; and 4. To be in accord with the Dharma.

1. What is meant by "How to requite hatred"? He who disciplines himself in the Path should think thus when he has to struggle with adverse conditions: "During the innumerable past ages I have wandered through a multiplicity of existences, all the while giving myself to unimportant details of life at the expense of essentials, and thus creating infinite occasions for hate, ill-will, and wrongdoing. While no violations have been committed in this life, the fruits of evil deeds in the past are to be gathered now. Neither gods nor men can foretell what is coming upon me. I will submit myself willingly and patiently to all the ills that befall me, and I will never bemoan or complain. The Sutra teaches me not to worry over ills that may happen to me. Why? Because when things are surveyed by a higher intelligence, the foundation of causation is reached." When this thought is awakened in a man, he will be in accord with the Reason because he makes the best use of hatred and turns it into the service in his advance towards the Path. This is called the "way to requite hatred".

2. By "being obedient to karma" is meant this: There is no self (atman) in whatever beings are produced by the interplay of karmaic conditions; the pleasure and pain I suffer are also the results of my previous action. If I am rewarded with fortune, honour, etc., this is the outcome of my past deeds which by reason of causation affect my present

[1. "Wall-gazing".]

life. When the force of karma is exhausted, the result I am enjoying now will disappear; what is then the use of being joyful over it? Gain or loss, let me accept the karma as it brings to me the one or the other; the Mind itself knows neither increase nor decrease. The wind of pleasure [and pain] will not stir me, for I am silently in harmony with the Path. Therefore this is called "being obedient to karma".

3. By "not craving (ch'iu) anything" is meant this: Men of the world, in eternal confusion, are attached everywhere to one thing or another, which is called craving. The wise however understand the truth and are not like the ignorant. Their minds abide serenely in the uncreated while the body moves about in accordance with the laws of causation. All things are empty and there is nothing desirable to seek after. Where there is the merit of brightness there surely lurks the demerit of darkness. This triple world where we stay altogether too long is like a house on fire; all that has a body suffers, and nobody really knows what peace is. Because the wise are thoroughly acquainted with this truth, they are never attached to things that change; their thoughts are quieted, they never crave anything. Says the Sutra: "Wherever there is a craving, there is pain; cease from craving and you are blessed." Thus we know that not to crave anything is indeed the way to the Truth. Therefore, it is taught not "to crave anything".

14. By "being in accord with the Dharma" is meant that the Reason which we call the Dharma in its essence is pure, and that this Reason is the principle of emptiness (sunyata) in all that is manifested; it is above defilements and attachments, and there is no "self", no "other" in it. Says the Sutra: "In the Dharma there are no sentient beings, because it is free from the stain of being; in the Dharma there is no 'self' because it is free from the stain of selfhood." When the wise understand this truth and believe in it, their lives will be "in accordance with the Dharma".

As there is in the essence of the Dharma no desire to possess, the wise are ever ready to practise charity with their body, life, and property, and they never begrudge, they never know what an ill grace means. As they have a perfect understanding of the threefold nature of emptiness, they are above partiality and attachment. Only because of their will to cleanse all beings of their stains, they come among them as of them, but they are not attached to form. This is the self-benefiting phase of their lives. They, however, know also how to benefit others, and again how to glorify the truth of enlightenment. As with the virtue of charity, so with the other five virtues [of the Prajnaparamita]. The wise practise the six virtues of perfection to get rid of confused thoughts, and yet there is no specific consciousness on their part that they are engaged in any meritorious deeds. This is called "being in accord with the Dharma".[1]

二入四行論 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/二入四行論IV. FROM THE CHINESE ZEN MASTERS

There is a large mass of literature to be called especially Zen because of its style and terminology. Until the time of Hui-neng (Yeno in Japanese) and his immediate disciples, there was not much, as far as literary expressions were concerned, to distinguish treatises specifically on Zen from the rest of Buddhist literature. But as time went on there grew up what is now known as the Yu-lu (goroku in Japanese), containing the sayings and sermons, "gatha" poems, and other literary works of a Zen master. Strictly speaking, the Yu-lu or Goroku is not limited to Zen. One of the chief characteristics of the Zen Goroku is the free use of colloquial expressions which are not found in the classical literature of China. As long as Zen appeals to one's direct experience, abstraction is too inane for the mind of a master.

FROM THE CHINESE ZEN MASTERS

I

BODHIDHARMA ON THE TWOFOLD ENTRANCE TO THE TAO[1]

There are many ways to enter the Path, but briefly Speaking they are of two sorts only. The one is "Entrance by Reason" and the other "Entrance by Conduct".[2] By "Entrance by Reason" we mean the realization of the spirit of Buddhism by the aid of the scriptural teaching. We then come to have a deep faith in the True Nature which is the same in all sentient beings. The reason why it does not manifest itself is due to the overwrapping of external objects and false thoughts. When a man, abandoning the false and embracing the true, in singleness of thought practises the

[1. From The Transmission of the Lamp, XXX.

2. "Entrance by Reason" may also be rendered "Entrance by Higher Intuition", and "Entrance by Conduct", "Entrance by Practical Living".]

Pi-kuan[1] he finds that there is neither self nor other, that the masses and the worthies are of one essence, and he firmly holds on to this belief and never moves away therefrom. He will not then be a slave to words, for he is in silent communion with the Reason itself, free from conceptual discrimination; he is serene and not-acting. This is called "Entrance by Reason".

By "Entrance by Conduct" is meant the four acts in which all other acts are included. What are the four? 1. To know how to requite hatred; 2. To be obedient to karma; 3. Not to crave anything; and 4. To be in accord with the Dharma.

1. What is meant by "How to requite hatred"? He who disciplines himself in the Path should think thus when he has to struggle with adverse conditions: "During the innumerable past ages I have wandered through a multiplicity of existences, all the while giving myself to unimportant details of life at the expense of essentials, and thus creating infinite occasions for hate, ill-will, and wrongdoing. While no violations have been committed in this life, the fruits of evil deeds in the past are to be gathered now. Neither gods nor men can foretell what is coming upon me. I will submit myself willingly and patiently to all the ills that befall me, and I will never bemoan or complain. The Sutra teaches me not to worry over ills that may happen to me. Why? Because when things are surveyed by a higher intelligence, the foundation of causation is reached." When this thought is awakened in a man, he will be in accord with the Reason because he makes the best use of hatred and turns it into the service in his advance towards the Path. This is called the "way to requite hatred".

2. By "being obedient to karma" is meant this: There is no self (atman) in whatever beings are produced by the interplay of karmaic conditions; the pleasure and pain I suffer are also the results of my previous action. If I am rewarded with fortune, honour, etc., this is the outcome of my past deeds which by reason of causation affect my present

[1. "Wall-gazing".]

life. When the force of karma is exhausted, the result I am enjoying now will disappear; what is then the use of being joyful over it? Gain or loss, let me accept the karma as it brings to me the one or the other; the Mind itself knows neither increase nor decrease. The wind of pleasure [and pain] will not stir me, for I am silently in harmony with the Path. Therefore this is called "being obedient to karma".

3. By "not craving (ch'iu) anything" is meant this: Men of the world, in eternal confusion, are attached everywhere to one thing or another, which is called craving. The wise however understand the truth and are not like the ignorant. Their minds abide serenely in the uncreated while the body moves about in accordance with the laws of causation. All things are empty and there is nothing desirable to seek after. Where there is the merit of brightness there surely lurks the demerit of darkness. This triple world where we stay altogether too long is like a house on fire; all that has a body suffers, and nobody really knows what peace is. Because the wise are thoroughly acquainted with this truth, they are never attached to things that change; their thoughts are quieted, they never crave anything. Says the Sutra: "Wherever there is a craving, there is pain; cease from craving and you are blessed." Thus we know that not to crave anything is indeed the way to the Truth. Therefore, it is taught not "to crave anything".

14. By "being in accord with the Dharma" is meant that the Reason which we call the Dharma in its essence is pure, and that this Reason is the principle of emptiness (sunyata) in all that is manifested; it is above defilements and attachments, and there is no "self", no "other" in it. Says the Sutra: "In the Dharma there are no sentient beings, because it is free from the stain of being; in the Dharma there is no 'self' because it is free from the stain of selfhood." When the wise understand this truth and believe in it, their lives will be "in accordance with the Dharma".

As there is in the essence of the Dharma no desire to possess, the wise are ever ready to practise charity with their body, life, and property, and they never begrudge, they never know what an ill grace means. As they have a perfect understanding of the threefold nature of emptiness, they are above partiality and attachment. Only because of their will to cleanse all beings of their stains, they come among them as of them, but they are not attached to form. This is the self-benefiting phase of their lives. They, however, know also how to benefit others, and again how to glorify the truth of enlightenment. As with the virtue of charity, so with the other five virtues [of the Prajnaparamita]. The wise practise the six virtues of perfection to get rid of confused thoughts, and yet there is no specific consciousness on their part that they are engaged in any meritorious deeds. This is called "being in accord with the Dharma".[1]

1.1 禅の起源

禅はパーリ語(インド初期仏教経典の用語)のdhyana に由来する。

dhyanaは静かに考えるという意味である。

その俗語形jhanaが西北インドでjhanと発音されていたのを漢字で禅と表記したものである。

心の働きを集中して動揺させないことで静慮とも訳される。

インドでは今から5、000年も遡る古い時代から樹の下などの閑静な場所で静座して、

瞑想に耽るヨーガ(瑜伽)の修行が行われてきた。

禅は、このヨーガの坐法、調息、精神集中によって得られる

身心統一の境地「三昧(Samadhi)」と深く関係している。

1世紀頃成立したと考えられているヒンズー教の聖典「ヴァガヴァッド・ギーター」に

古代インドのヨーガ(瑜伽)の修行が次ぎのように述べられている。

1.1

「実修者は人里離れた場所にあって、ただひとり心身を抑制し、

期待を抱かず、所有物を捨て、常に自己を修練すべきである。

浄らかな場所で、自分のために、クシャ草、鹿皮、布を順次に敷き重ねた、

高くも低くもない、しっかりした座をしつらえ、その座に坐って、

意を一点に集中し、心と感覚器官の働きを抑制し、

自己(個我)を清浄にするために、実修を行え。

身体、頭、首を真っ直ぐに、不動に保ち、自分の鼻の先端を凝視して、

他の方角に眼をやらず、心を安らかにし、恐怖心を去り、

梵行(禁欲)の戒を守り、意を抑制し、わたしを思念し、わたしに専念して、

実修を修めて坐らねばならない。

このように、絶えず自己(心)の実修を行い、意を統御する実修者は涅槃を極致として、

わたしの中にある寂静に到達する。」

2,500年前、仏教の開祖ゴータマ・シッダールタは至高の三昧の境地において

覚者(ブッダ)としての自覚を得たとされる。

このため仏教の基礎的修道論である三学(戒,、定、慧)の一つは定(=禅定)とされている。

また八聖道の一つは定が占める。

このように定(=禅定)は古くから仏教徒によって盛んに修行されて来た。

禅という漢字は現在の中国語ではchan, 日本語ではzenと発音され欧米では両者を併用する。

禅宗では菩提達磨がインドから中国に来て禅を伝えたとされる。

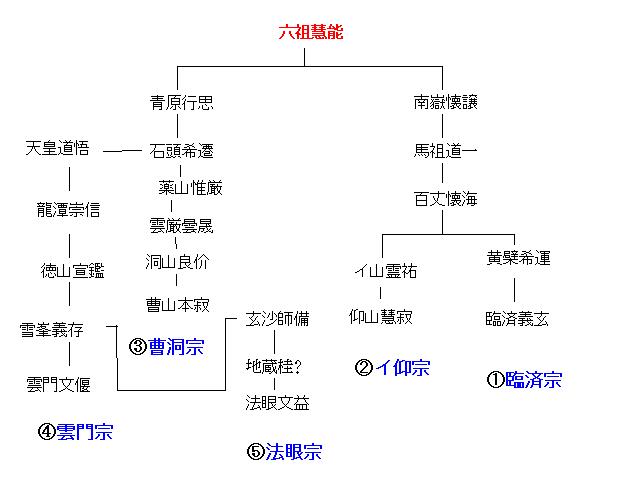

禅は唐時代に六祖慧能(A.D.638~713)や馬祖道一(A.D.709~788)等によって大成される。

中国で禅は既に衰退滅亡してしまったが日本では現在まで細々と生き残っている。

1.2 中国禅の歴史

禅は中国において発展した。

日本における禅は基本的には中国禅を輸入受容したものである。

中国禅が分かれば禅とは何かが分かると言っても過言ではない。

ここで中国における禅の歴史を振り返ろう。

1.3 初期中国の禅

5世紀始め(404~418)にインドから曇摩耶舎(どんまやしゃ)が長安に来た。

彼は江陵の辛寺に止まり、大いに禅法を広め学徒は300人余りに達した。

丁度同じ時代に亀茲(きじ)国(クチャ国、新疆ウィグル自治区)から

鳩摩羅汁( くまらじゅう、クマラジーヴァ、kumara jiva、344~413 )が長安に来ていた。

鳩摩羅汁は大品般若経や妙法蓮華経のような大乗経典とともに、

「禅法要解」、「坐禅三昧経」のような大乗仏教の禅経を翻訳する場所を設けて組織的に訳出した。

これによって大乗仏教の禅が中国に知られるようになったのである。

鳩摩羅汁と交渉のあった慧遠(えおん)(334~416)は廬山の東林寺に白蓮社を結んだ。

彼のもとには道俗が集まった。

彼は寺に無量寿仏像を安置して観想念仏に努めるとともに禅林(禅室)を開き坐禅をした。

禅林(禅室)には「勤律息心の士、絶塵清信の賓」が集まったと伝えられる。

慧遠は阿弥陀仏に対する観想念仏と座禅を併修したことが分かる。

慧遠の弟子の法安は虎が出没する村の樹下で通夜坐禅したと伝えられる。

鳩摩羅汁(くまらじゅう)は「禅秘要法経」を訳したと伝えられる。

鳩摩羅汁とほぼ同じ時代に中天竺の曇無懺(どんむしん)(385~433)がいる。

1.4 初期禅での修禅と禅経の訳出

建武12年(346)敦煌から来た単道開は

房内に8,9尺の高さの重閣を作り、菅をもって禅室とした。

米10石を容れる<ざる>のようなものを作ってその中で座禅をしたと伝えられる。

縄床とはこれを言うのかもしれない。

インドの禅匠仏駄跋陀羅(ブッダバドラ、359~429)が長安から排斥される事件があった時、

慧遠は仏駄跋陀羅を廬山に迎えて「達磨多羅禅経」二巻を訳出させている。

慧遠はこの経典の序文においてこの経典は達磨多羅→仏大先→仏駄跋陀羅

という系譜で来たと書いている。

達磨多羅は中国禅の初祖達磨と関係があるかも知れないので注目される。

この経典には数息観については詳しく述べているが、

坐禅の具体的方法については述べていない。

慧遠の弟子の法安は、虎の出没する村の樹下で通夜坐禅したと伝えられる。

仏駄跋陀羅と同時代に中央アジアのケイ賓国(カシミール)の王子で、

出家した求那跋摩(ぐな ばつま)が広州に来て、虎市山に滞在した。

彼は禅室を建て、一旦座禅をすると累日(幾日も)出なかったと書かれている(梁高僧伝第三)。

同じ頃、ケイ賓国出身の曇摩蜜多は荊州の長沙寺で禅閣を建立した。

彼は長安で禅経、禅法要等を訳出し、常に禅道を教授した。

彼のもとには道修のものが遠路集まり大禅師と呼ばれた。

彼は鐘山(江蘇省南京市の名山)に移って定林上寺を営建し、禅房を築いた。

ケイ賓国(カシミール)出身の曇摩蜜多の下には息心の衆が万里より集まった。

神足(優れた弟子)に定林達禅師が出た。やがて鐘山(江蘇省南京市の名山)は修禅の拠点となった。

鐘山(江蘇省南京市の名山)道林寺で座禅を専門にした西域出身のキョウ良耶舎(きょうりょうやしゃ)

(383~442)は「三蔵を兼ね明かすといえども禅門をもって業を専らにす」

と言われた。キョウ良耶舎(きょうりょうやしゃ) は一度座禅をすると7日は起たなかったと言われる。

道安の弟子の道立も「岩居独慮して供養を受けず、毎に潜思入禅すれば即ち7日起たず。」

と伝えられている(梁高僧伝第三)。

この時代の禅修業の様子を伝えている。

鐘山の道林寺から宝誌(418~514)が出ている。

宝誌は大乗仏教を信仰する禅者であった。

それまでの坐禅修行者は殆ど小乗系であったことを考えると、

中国における大乗禅は宝誌あたりから始まったと考えられる。

宝誌は梁の武帝(在位:502~549)に厚く帰依されたことで知られる。

宝誌とおよそ同時代に阿那摩低(あなまてい)(Ratnamati、宝意)が

康居国(中央アジアのウズベキスタン共和国国内にあったソグディアナ、トルコ系遊牧民族の国)

から長安に来た。

彼は長安瓦官寺(がかんじ)の禅房に居住した。

彼は禅房で座禅ができたにもかかわらず、常に寺中の樹下で座禅したと伝えられている。

瓦官寺(がかんじ)の禅房については、鳩摩羅什の四哲の一人である僧肇(?~414)について

「僧肇禅師は瓦官寺に於いて禅道を教習し、

門徒数百、日夜怠らず粛々(しゅくしゅく)として自ら欣楽(きんぎょう)を致す。」

と記されている(梁高僧伝卷六、僧肇伝)。

このことより瓦官寺(がかんじ)の禅房は規模雄大であったことが推測される。

西域出身のキョウ良耶舎(きょうりょうやしゃ) (383~442)と同時代の道温は、

元嘉(げんか)(424~453)年中に襄陽(じょうよう)の檀渓寺に止まり、中興禅房に住した。

200人の僧が集まったと伝えられる((梁高僧伝卷七、道温伝)。

中興禅房は晋の孝武帝(在位:373~396)の仏教帰依によって築かれた禅堂である。

中興禅房を中心に禅堂が建てられ、

そこにインドや中央アジアから来た禅匠達が住持指導することによって禅ブームが起こった。

1.5 禅ブームが起こる

仏教の中国伝来の時期には諸説があるが、

前漢末シルクロード経由で伝来していたのではないかと考えられる。

多くの仏典が中国で漢訳され仏教思想が中国に広がるに伴って、

大乗仏教と小乗仏教の区別がされるようになった。

紀元1~2世紀にインドで興隆した大乗仏教は

儒教や道教にない魅力をもつ当時の最新思想であった。

それが中国に流れ込んだため中国人にとって

大乗仏教は魅力をもつ新宗教として受け入れられた。

西晋時代266年には竺法護が中央アジア敦煌から長安に来て、

般若経、法華経、など多くの大乗経典を漢訳した。

大乗仏教の受容によって、小乗仏教による阿羅漢を経た悟りよりも

大乗仏教による菩薩禅によるものが高い評価を得ていった。

4~5世紀にインドや中央アジアから来た禅の指導者達によって

「修行道地経」などが翻訳され禅ブームが中国に起こった。

この時、大乗菩薩禅よる悟りが追求されるようになったのは

大乗仏教の基盤が既に出来ていたためと考えられる。

1.6 楽道歌:山居修道僧の歌

ブッダの教えの特色は瞑想による心の安らぎと道を楽しむ生活にあった。

原始仏教の瞑想(禅定)はひたむきな修行と独住の生活に基づいている。

ブッダの死後、彼の教えを慕う仏教教団は増大発展する。

彼の教えを慕う修行僧達の中には瞑想と独住の生活に徹することにより

ブッダの教えを守り抜こうとする1群の人々がいた。

瞑想(禅定)の実修に努めた彼等は坐禅を楽しむ

独住生活の記録を優れた詩歌に託してつづっている。

原始仏教経典では「テーラー・ガータ」や「テーリー・ガータ」などに収録されている。

仏教が中国に受容され、移入された時にも、

独住と瞑想の思想が荘子の言う天地同根、万物一体の思想に近いものと考えられた。

中国仏教初期の修禅者の中にも山中で独居して修禅する修行者が居たことが知られている。

彼等は人里離れた深山幽谷を修行の場として生活する神仙の道士と同じような人と考えられた。

彼等は山居の修道僧と言う意味で「山僧」と呼ばれた。

一般に神異の人とも見られ、神僧とも称されたようである。

イギリスの東洋考古学者スタイン(1862~1943)が集めた敦煌資料にも

「山僧歌」と題する次ぎのような作品がある。

「山僧歌」:

山居の生活が、どんなにすばらしいかとお尋ねなら

朝起きるのはすでに日が高く昇ってからで、寝るのも早い。

自然ばえのやわらかい草を衣とし、中食は松や柏を食って、いつも足りている。

崖の洞穴で横になり、石を枕に眠り、一抱えの藁くずを寝具とする。

一陣の風が、自然に掃除してくれる。

わたしは、山に独り隠れて、本当の道を楽しみ、世の雑事のあれこれに、心を煩わすことはない。

岩山のほとりで、ただ気の向くままに遊んで、いつも乱れ飛ぶ鳥の急ぐのを見るばかり。

念仏鳥が、はっきりと呼び、ピークックツと、笑いを誘う。

鹿やのろの子が、列をつくって行き、猿が石の上でさか立ちして見せる。

林中の鳥の声は実に様々で、さらに醍醐あり、美酒を買うにもひとしい。

冬は、もの淋しい叫び声がいつも聞こえ、凍りつくような音もするが、

春は、山鶏が枯れ枝をよじ、花の枝より飛び下りる。

山の姿に見とれて、石ころにつまずき、立ち上がろうともせずに、

翌日の暁まで眠ってしまう。

人は私を馬鹿だと言うが、自分では、いとも閑かで何の煩も無いと思っている。

木の実を食らい、草を綴って着る、こんな粗末な暮らしを、盗人が来て荒らすはずがない。

行住坐臥、毛の端ほども心にかかることなく、影はわたしの後ろに、

どこにでも付いて来る。

真如を語り、生と老いの悩みもなく、人は皆、誰も菩提の真理をもつのに、

ただ貧愛によって無明の心を起こし、永劫に輪廻して、鞭のしごきを受けるのみ。

煮え返る釜の湯、人を粉にする臼、罪を作った人々は、閻魔様に取り調べられねばならぬ。

たとい地獄で幾年を経ようとも、ひたすら苦しいうめき声をたてるばかりで、果てしないのだ。

私はつぎのことを、世の人々にすすめる、心配するなかれ、

かならず智慧の光で内と外とを照らすのだ。

どんなに財宝を他人に施しても、死ねば、三途の苦を独りで引き受けねばならぬ。

業ある人は多く、業無き人は少ない、それでブッダは三乗の教えを説かれた。

ブッダは像教によって迷える人を誘うと言うが、

実はほかならぬ各自に、本当の道があるのだ。

1.7 達磨以前の禅のまとめ

中国禅の初祖達磨以前に中国に禅をもたらしたのは曇摩耶舎(どんまやしゃ)、仏駄跋陀羅(ぶっだばだら)、

キョウ良耶舎(きょうりょうやしゃ)、阿那摩低(あなまてい)など

全てインドや中央アジアから来た外国人禅匠たちである。

同時に「五門禅経要用法」、「修行道地経」、「大安般守意経」、

「禅秘要法経」、「坐禅三昧経」、「禅門経」などの多くの禅経が訳出された。

彼等西域の異国からきた禅僧達によって5世紀頃から中国に禅が普及し、基礎が築かれた。

しかし、その禅は殆ど小乗禅である。

この時期の有名な中国人禅僧には僧稠(そうちゅう)(480~560)や法安などがいる。

またこれと別系統であるが天台宗の禅が達磨禅とほぼ同時期に成立している。

1.8 中国天台宗の禅

普通中国の天台宗の開祖は天台大師智顗(538~597)とされる。

しかし、開祖は竜樹、二祖慧文禅師、三祖は南岳慧思禅師(515~577)、

天台大師智顗は四祖で大成者とする考え方もあるようである。

慧文禅師は竜樹の「中論」によって一心三観の理を独悟したとされる。

慧文禅師の一心三観の悟りとは

空観:あらゆる存在は条件的存在であると観て、執われの心を破し、

仮観:すべての現象は仮のものであると観て、

中観:絶待的(対立を超越している)世界に到達する。

という「空、仮、中」の悟りである。

「空、仮、中」の三つの真理を結びつけて一心に観ずるので「一心三観」と呼ぶ。

この「一心三観」の思想を中心に観れば開祖は竜樹、二祖慧文禅師、

三祖は南岳慧思禅師(515~577)、

天台大師智顗は四祖で大成者とする考え方も良く理解される。

天台智顗には「摩訶止観」という大著がある。

智顗の高弟浄弁がそれをやさしくまとめた「天台小止観」という本も残されている。

このように天台宗にも禅がある。 しかし、天台智顗が大成した天台宗は総合仏教であり、

禅はその一部門に過ぎない。

禅はその中から独立し飛び出すことはなかった。

天台宗は隋王朝の庇護の下に発展した。

しかし、隋が滅び唐王朝の時代に入ると、王朝の保護を失い衰えていく。

これと対照的に達磨禅が大発展するのである。

日本天台宗の伝教大師最澄はこの系統の禅を日本に伝えた。

しかし、禅は総合仏教である天台宗の中においては単なる一部門に過ぎず、

その中から独立し飛び出すことはなかった。

1.9

1.9 達磨禅の成立:菩提達磨と二入四行論

禅宗の初祖は菩提達磨とされる。彼は6世紀初め頃南インドから中国に来て、梁の武帝に見えたと伝えられるがその素性ははっきりせず、謎が多い。 「続高僧伝」では達磨について、「南天竺のバラモン種なり。志、大乗に存し虚寂に冥心し、微に通じ数に徹して、定学これを高し」と伝えるだけである。 達磨の説く定法について「定法を聞いて多く譏謗(きぼう)を生ず」とあることから、彼の定法(禅)は誹られ、すんなりとは受け入れられなかったことが分かる。 達磨の素性は確かでなく伝説的であるため、 慧能(六祖)以降創作された人物だと考える人も居るくらいである。

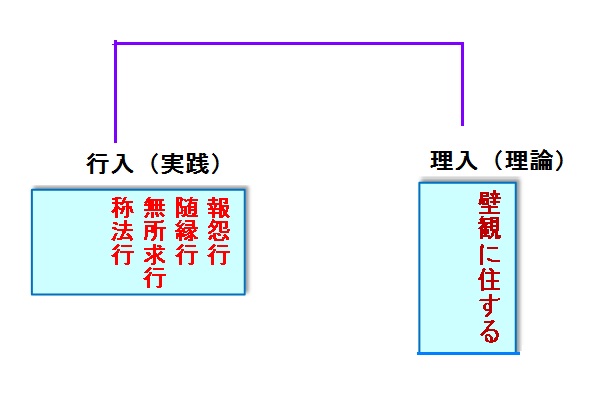

達磨は道に入る方途には理入(理論入)と行入(実践入)の二種のルートがあるとした。 理入とは「教によって、人の本性は全て同一の真性を持っていることを壁観に凝住して悟る」こと。これが基礎理論である。 行入とは報怨行(ほうおんぎょう)、随縁行(ずいえんぎょう)、無所求行(むしょぐぎょう)、称法行(しょうぼうぎょう)の四行の実践である。

20世紀初頭に敦煌で発見されたいわゆる「敦煌文献」の中に達磨の語録として伝えられる「二入四行論」という書物がある。それによると「理入とは、教えを藉(か)りて宗を悟るを謂う。すなわち含生凡聖の同一真性(しんしょう)の、ただ客(きゃく)塵(じん)に妄覆せられて、顕了することの能わざるを、深く信ずるなり。 もし、妄を捨てて真に帰し、壁観に凝住して、自他凡聖等一に、堅住して移らず、更に文教に随わざれば、此に即ち理と冥符して、分別有ること無く、寂然として無為なるを、これを理入と名づく」とされる。

含生凡聖の同一真性(しんしょう)とは仏性を指していると考えられるので その意味は「理入とは全ての人は、凡聖に拘わらず、本来清浄なる仏性を有しているが煩悩に覆われていて輝き出ないだけであるという大乗仏教の原理的教えを信じて悟ることである。もし、壁観に凝住すれば、分別が無くなって寂然として無為なる心の状態(真)に入ることができる。これが理入である。」 となるだろう。

ここで「壁観に凝住する」と言う言葉が出てくる。これに対して色んな解釈があるが、ここでは「心が集中状態(禅定、三昧)に入って分別意識が動かない」ことを言っていると解釈しよう。

達磨は理入という概念によって、大乗仏教(涅槃経、如来蔵経など)で導入された<仏性>思想を坐禅と結びつけ、「全ての人に内蔵される仏性が坐禅修行によって顕に輝き出るのだ。」と主張していることが分かる。このことは涅槃経(大乗)などで導入された<仏性>の概念を信じ、その基礎概念(理論)の上に彼の禅を展開していたことを示唆する。

では四行(報怨行、随縁行、無所求行、称法行)の具体的内容は何だろうか? その意味するところは次ぎの通りである。

① 報怨行: 現世の苦しみは過去の業(行為)の報いであると考えて、不平の心をもたない。

② 随縁行: 苦楽は因縁によって生じたものと考えて、勝敗栄誉などにも心動かされることなく平常心を保つ。

③ 無所求行: 全ての存在が本来空で求めるところがないと愛執貧着(あいしゅうとんちゃく)の心を離れる。

④ 称法行: 「仏性清浄、人法無我」の理に徹して自他双利の行為を実践する。

達磨の「二入四行論」の構造を分かり易く示すと図1.1のようになる。

図1.1: 達磨の「二入四行論」の構造

図1.1を見ると坐禅は理入の方に入る。「禅定(壁観に住すること)によって仏性を顕在化させ輝き出させる」という理論と行入は並立している。唐代に確立した禅では坐禅が主で行(戒)は従になる。そのためか四行を特に言うことはない。唐代に確立した禅宗では達磨禅の理入のみが残り、行入の四項目は消失し単純化したと言えるだろう。

1.10 達磨への迫害

達磨は壁観バラモンと呼ばれ「大乗壁観」を主張した。達磨は批判迫害を受けたと伝えられる。「教外別伝」を説く達磨の主張はこれまでの仏教、特に大乗経典に基づく仏教とは異なる。

彼のこの主張は経典に基づく教えが仏教(仏陀の教え)であると信じる中国の仏教徒にとって受け入れ難かったと思われる。 このため達磨は批判迫害を受けたのではないだろうか。

実際、慧能、大珠慧海、黄檗希運等初期の禅匠達の禅語録を読むと大乗経典の引用が非常に多い。彼等初期の祖師達は自分達の説く頓悟禅(南宗禅)がたとえ「教外別伝」であっても、大乗経典の教えと矛盾しないものであると主張することで仏教の市民権を得ようと努力したと思われる。

1.11 楞伽経(りょうがきょう)の伝授

「続高僧伝、達磨伝」のなかで注目されるのは四卷楞伽(りょうが)の伝授である。 四卷楞伽とは求那跋陀羅訳(A.D.443)の四卷本「楞伽経(りょうがきょう)」を指している。 達磨禅師は四卷楞伽(りょうが)を以って僧慧可(中国禅第二祖)に対し伝法の経典として授けたとされる。

四卷楞伽(りょうが)には「禅には愚夫所行禅、観察義禅、攀縁如禅、如来禅の四種の禅があるが、究極の禅は如来禅である」としている。達磨は四卷楞伽(りょうが)に説かれる<如来禅>が自らの禅であると主張したかったと思われる。

唐時代に活躍した華厳と禅の学者、圭峰宗密(けいほうしゅうみつ)(780~841)は彼の頃まで中国で行われた禅を1.外道禅、2.凡夫禅、3.小乗禅、4.大乗禅、5.最上乗禅の五種類に分類した。

第1の外道禅は仏教から見たら異教の禅で、本来はヨーガやジャイナ教の瞑想法を指す。ここには白日昇天と不老長生をめざす中国の仙道を含めていると思われる。凡夫禅は善因善果、悪因悪果の理法を信じ、悪業の苦を逃れ昇天をめざすもの。小乗禅は生老病死などの無常観から出発する小乗仏教 (部派仏教)の禅。大乗禅は一切皆空の般若の真理を観ずる禅である。 最上乗禅は如来清浄禅とも呼ばれ達磨直伝の禅がそうだとされる。

達磨禅は達磨から慧可に伝わった。慧可(えか)は中国における禅宗の第二祖とされる。慧可(えか)の禅は楞伽系の禅とされる。達磨の禅を嗣いだ者に慧可(えか)の弟子僧サン(そうさん)がいる。僧サンも慧可の楞伽系の禅を嗣いだと思われる。

1.12 達磨禅の発展

「歴史的には中国において達磨が伝えた禅(達磨禅)のみが発展進化した。

達磨の禅は慧可(467~593)に嗣がれる。慧可の禅は弟子僧サン(そうさん)に嗣がれたと伝えられている。後世の禅宗の系譜では達磨は中国禅の初祖、慧可は二祖、僧燦は第三祖とされる。

1.13

1.13 禅の集団化:東山法門

天台宗とその禅が形成された頃第三祖僧サンの法を嗣いだのが禅の第四祖道信(580~651)である。 彼は双峯山(黄梅破頭山)に500人もの禅の修行者集団を率いた。道信は「文殊説般若経」に依る<一行三昧>を説いて30年余りも双峯山に住した。

「歴代法宝記」の「道信伝」によると彼は「昼夜常座、不臥60余年、脇は席に至らず」と書かれ、座禅に専心したと伝えられる。 道信は太宗に入内を請われたがこれを断ったと伝えられる。当時道信の名声がいかに高かったかを示している。

この道信の法を嗣いだのが五祖弘忍(ぐにん)(601~674)である。弘忍は7才の時から30年間道信に師事した。彼の容貌は常と異なり絶珠、身長は8尺の偉丈夫であったと伝えられる。弘忍は「粛然浄座して文記を出さず、口に玄理を説いて、黙して授けて人に与う」と専ら坐禅に努めたと伝えられる。

弘忍(ぐにん)は双峯山の東に位置する憑茂山(ひょうもさん)に住んだことから東山の法師と呼ばれ、その禅は「東山法門」と称された。弘忍は時の皇帝に迎えられたが赴かなかったと伝えられる。

道信と弘忍はそれぞれ双峯山と憑茂山に住んだことからその勢力範囲は湖北省を中心としたものであった。道信が居た双峯山には500人、弘忍が居た憑茂山には700人もの修行者が居たと言われる。これだけの大人数になると頭陀乞食(ずだこつじき)して生計を立てることは困難である。 「歴代法宝記」の「弘忍伝」によると彼は「常に作務に勤む」と書かれている。 何らかの生産を伴う労働(作務)をしたようだ。

このように、五祖弘忍以降になると作務(労働)が修行生活において重要な意味を持つ様になり、その坐禅観にも影響を与えたと思われる。

ここで注目されるのは法融(ほうゆう) (594~657)である。彼は道信の法嗣で金陵(江蘇省)の牛頭山に住んだ。法融は牛頭山に住む修行者300人の食糧を得るため毎朝八十里の山道を降り丹陽の街に行き、暮れに米一石八斗を背負って還ったと伝えられる。修行者の数が多数になればその食糧をまかなうことが大変だったのである。法融(594~657)の禅の系統を牛頭宗と呼ぶ。しかし、牛頭禅は中国初期禅宗の傍系に終わり衰微した。

1.14 牛頭宗の教え

圭峰宗密は著書「中華伝心地禅門師資承襲図」で牛頭宗の教えについて次ぎのように述べている。

「諸法は夢の如しと見て本来無事であるのを悟るのが牛頭宗の教えである。 主体も客体も本来空であるにもかかわらず、それを実有と見る時、栄枯、貴賎など現実の差別の世界が現われる。

この現実に執着する時、愛憎の情念が生まれ、苦悩が生まれる。苦悩も、智も、涅槃もすべて夢にほかならない。そこで悟りに達するには情念を忘れ、己をむなしくしなければならないとする。」

1.15

1.15 東山法門下の分裂―北宗と南宗

弘忍(ぐにん)門下には優れた法材が数多く輩出した。そのため北宗と南宗に分流したとされる。禅宗では滴滴相承による1つの流れが強調される。しかし、本当はそんなに簡単なものではない。

1.「楞伽師資記」による系譜:

初祖:求那跋陀羅三蔵、二祖:菩提達磨、三祖:慧可、四祖:僧サン、五祖:道信、六祖:弘忍、七祖:神秀、八祖:普寂、・・・ とされる。この系譜では弘忍の法を嗣いだのは神秀とされる。 「楞伽師資記」は神秀の死後彼の弟子達が書いた本であるから当然であろう。 菩提達磨の前に初祖求那跋陀羅三蔵を初祖とし、菩提達磨を二祖としているのが注目される。 この主張は北宗禅の主張といえる。

しかし、この「楞伽師資記」による系譜でも初祖を菩提達磨とすれば、二祖:慧可、三祖:僧サン、四祖:道信、五祖:弘忍となり、南宗禅の主張と一致する。

2.「歴代法宝記」による系譜 :

「歴代法宝記」では初祖:菩提達磨多羅、二祖:慧可、三祖:僧サン、四祖:道信、五祖:弘忍、六祖:慧能、七祖:智セン(ちせん)、八祖:処寂、 九祖:無相・・・ である。

「楞伽師資記」の系譜では五祖弘忍の法を嗣いだのは神秀とされる。しかし、後世の禅宗で言われるのは「歴代法宝記」による系譜(五祖:弘忍 → 六祖:慧能)であり、「楞伽師資記」に述べられる1の系譜ではない。

また、「歴代法宝記」による系譜でも、六祖:慧能までは良く言われる系譜と一致する。しかし、それ以降、七祖:智セン(ちせん)、八祖:処寂、九祖:無相について殆ど言及されることはない。 このように、弘忍の直系の後継者は誰か(神秀か慧能か)ということで解釈が違ってくるのである。

この混乱は六祖慧能以降の分裂と解釈の違いから来るものと思われる。 この二つの禅の流れはどのように違うのだろうか?

普通「楞伽師資記」による系譜は北宗(楞伽経の禅)と呼ばれる。他方、2の「歴代法宝記」による系譜は六祖慧能から『金剛経の禅』が入り、南宗と呼ばれる。唐代以降南宗は栄えたのに対し北宗は衰退してしまう。 日本では主として南宗禅が導入されたので日本の禅宗では2の「歴代法宝記」による系譜が説かれている。

このように中国において達磨禅のみが発展し、東山法門下で南宗、北宗に分裂し、南宗から禅宗が生まれ主流となった。南宗禅を受け入れた日本の禅宗では南宗が禅の本流であるとされている。

1.16

1.16 神秀と慧能

弘忍門下の神秀と慧能はそれぞれ北宗禅と南宗禅の祖とされる。次に述べるように2人は実に対照的な人物である。

神秀は身の丈八尺、眉目秀麗な偉丈夫と伝えられる。彼は弘忍の下で六年間修行した。「観心論」や「大乗無生方便門」などを著作を持つ博学多聞の秀才で、 洛陽と長安で教化を開き活躍した。門下には普寂、義福、慧福など優秀な門下も多かった。時の皇帝であった則天武后や中宗、睿宗(えいそう)に召されたことから三帝の師と称された有名な禅師(勅諡号:大通禅師)であった。

一方、慧能(638~713)は当時蛮地であった大ユ嶺(だいゆれい)の外の新州(広東省)出身である。背は低く顔は醜い風采の上がらない田舎者であったとされる。おまけに五祖の下で修行したのはたった八ヶ月、それも米搗きという下働きをしただけである。その上彼は弘忍に出家を許されず居士であったとされる。

彼はもと樵夫(キコリ)で薪を売って母を養っていたと伝えられる。生前には禅師号もない。学問教養も神秀に比べにものにならない無知無学の人物とされる。弘忍の門下に入ろうと黄梅山に来た時(慧能24歳の時)、弘忍と次のような「仏性問答」を交わしたと伝えられる。

弘忍「お前は何処の出身か?わしの下で何を求めるのか?」

慧能「私は嶺南新州の百姓です。ただ作仏の法を求め和尚の指導を求めて来たのです。」

弘忍「お前は嶺南の無学な人間に過ぎん。どうしてお前が仏になることができようか。」と弘忍は入門を拒んだ。

これに対し、 慧能「人には南北の出身地の違いはあるかも知れません。しかし、仏性に南北はないじゃないですか。

たとえ、わたしが嶺南の無学な人間であるにしても仏性にどんな差別がありましょうか。」と弘忍に答えた。

この「仏性に南北はない」とは「一切衆生、悉有仏性」という涅槃経に説く思想を踏んで言っている。この鋭い反論に弘忍は内心驚き入門を許したと言われている。

慧能は正式な出家僧としての修行は許されず碓坊(米つき小屋)で碓を踏む生活をさせられた。 ある日、弘忍は門人達に各自の悟境を詩にして提出するように言った。 その詩が弘忍の意にかなえば、作者に達磨の袈裟と法を継承させると言うのだ。この提案を受けて筆頭弟子の神秀だけが次の詩を作って寺の廊下の壁に夜中書きつけた。

「身は是れ菩提樹、

心は明鏡の台の如し。

時時に勤めて払拭して、

塵埃(じんあい)を有らしむること莫(なか)れ。」

この詩には弘忍の「東山法門」の「心の浄化」(浄心)と言う考え方がよく示されている。しかし、この詩は弘忍の意にかなわなかった。未だ不十分だとして神秀にさらに一詩を作って呈示するように求めた。しかし、神秀は数日経っても一詩を作ることができなかった。

ある童子(僧)からこの話を聞いた慧能はこの詩を読んで貰い、神秀の悟境が低いことが分かった。彼は自分で作った詩を神秀の詩の隣に書いて貰った。 慧能の詩は次のようなものである。

「菩提は本より樹なし、明鏡もまた台に非ず。

本来無一物(むいちもつ)、

何の処にか塵埃有らん」

神秀の詩では身に菩提を体得し、心を明鏡台のように清らかにするためには修行を重ねて煩悩(塵埃)が付着しないように払拭しなければならないと言っている。

弘忍の「東山法門」では「守意心」を説いた。それは「真心」即ち「仏性」 を守って煩悩から心を浄化するという意味である。弘忍の「修心要論」では 「たとえば鏡を磨くごとし。塵尽くれば、自然に性(しょう)を見(あら)わす。」 と説かれ、神秀の詩はこれを知識で言っているだけで言わば秀才の詩である。

これに対し慧能はそのような菩提樹、明鏡の台に喩えられる身心はない。仏性は常に清浄・無一物で、払拭しなければならない塵埃など本来無いと自己の禅体験に基づいて言っている。

神秀の詩は漸悟の立場なのに対し慧能の詩では端的に悟りの境地が表現されている。弘忍は慧能の悟りの境地が高いことを知って深夜に慧能を室内に呼んだ。

弘忍は「金剛経」を説いて聞かせたところ、慧能は一聞して開悟したと伝えられる。

そこで弘忍は高弟の神秀をさしおいて慧能を六祖にしたとされる。

以上の物語は「六祖法宝檀経」(六祖檀経)に書かれた有名な物語である。

しかし、この六祖は誰かという論争に関しては人間臭い世俗的な欲が絡んでいたと考えられている。

1.17 北宗禅に於ける神秀の主張

神秀の著書「観心論」によって彼の思想の特色を見よう。「観心論」では神秀は次ぎのようなことを言っている。

「この世界を構成する四元素(地水火風)と五蘊は空であり、実体がない。 自己の心を観察すると清浄な心と汚染された心という2種類の異なる領域がある。清浄な心とは煩悩のないありのままの心である。汚染された心とは無明に乱された煩悩のことである。 この2種類の心は生まれながらにあり縁によって和合する。

清浄な心は常に善を行おうとするが、汚染された心は常に悪業をしようとする。 清浄な心で本来の真心にめざめた人は煩悩の汚染を受けず聖人と呼ばれる。 彼は遂に諸々の苦の因を遠離しニルヴァーナの楽を得る。

これに対し、汚染された心で悪業を造る者はその支配を受けて凡人と呼ばれる。 やがて彼は三界に沈没し種々の苦悩を受ける。それは汚染された心が 彼の本来の真心を覆い隠すからである。

『十地経』には「全ての生き物は各自の身体中で金剛のように不変の仏性を持っている。それは太陽のように光明を発し完全円満で限りなく広大なものである。ただ五蘊が黒雲のようにそれを覆うため、その輝きが完全に現れない。それは甕の中の灯火が外部を照らすことができないのと同じである」と言っている。

涅槃経にも「一切衆生は悉く仏性を持っている。無明に覆われて自由を得ないだけだ。」と言っている。仏性とは本来の心に目覚めるという意味である。人は自ら目覚めさえすれば、内にそなわった智慧があきらかに輝き、覆いものが無くなる時、それを解脱と呼ぶのである。

そのようにあらゆる善なるもののうち、自己に目覚めることこそ根本の善であることがわかる。目覚めるという根本がしっかり実現されれば、あらゆる功徳の樹と涅槃の果実は自ずから成就するのである。」

神秀が「観心論」で言っているのと同じ文章はが弘忍の著書とされる「修心要論」に見られる。彼が「十地経」から引用した文章も現存の「十地経」には無い。「十地経」は未だ仏性の存在について言及していないからである。

「観心論」で神秀が言っていることは秀才が勉強で憶えたこと受け売りで言っているような感じで、自己の体験に基づいて言っている印象を受けない。神秀の「大乗無生方便門」でも妄念を離れた法界を論じている。「観心論」と同じく観念的な主張である。これでは体験派の慧能に負けるのは当たり前であろう。

神秀の「観心論」の内容は「大乗起信論」の影響を多分に受けている。 神秀は「観心論」の中で「種々の煩悩、情欲、悪念は「貧、瞋、痴」の三毒心が根本である。三毒心はさらに根源にある唯一心の盲動に過ぎない。 「貧、瞋、痴」の三毒は、あたかも海上に吹きつける猛風のように、いずこからともなくやって来て、千波万波の荒波を激動せしめる。しかし、実際にあるものは海水を体とする波の動きであり、猛風はその実体を把むことができないようなものである。波がもともと水の動きに過ぎぬことに気付けば三毒の波は盲動に過ぎない。神秀はもともと実体のない猛風(三毒)の出所や行方を追うことを止め波が水の動き以外の何者でもないことをしっかりと気付き内省せよと教えるのである。」と言っている。

神秀の主張は、煩悩の非本来性と、真如の体が不生不滅であり、無自性空であると主張する「大乗起信論」の影響を多分に受けている。

「大乗起信論」では海水を自性清浄心に、風を無明にたとえて自性清浄心が無明の風によって動き、汚染されることで煩悩や迷いが出ると言っている。神秀の主張はこの考え方に基づいている。

圭峰宗密(780~841)は北宗禅の特色を 「煩悩の塵を払って、清浄な心を直観し、瞑想の方便によって大乗経典 の真理に通達するものである。」と要約している。 北宗禅には頓悟の主張はなくインド仏教以来の禅定主義の特徴が強く現れている。

1.18

1.18 正統争い

慧能は弘忍の法を継いだ後、主として中国南方に山林に長い間雌伏し説法することがなかったが、

39歳になって正式に出家した。

その後彼は主として韶州(広東省)大梵寺に住し活躍した。

しかし、南方の辺地にいたため中央に知られることはなかったのである。

この慧能に荷沢神会(670~762)という弟子がいた。

彼は慧能の没後次ぎのような主張を始めた。

「禅宗の六祖は自分の師である慧能であって神秀ではない。

従って、神秀の弟子の普寂(651~739)は第七祖ではない。

北宗は達磨禅の傍系であり、禅の正統は慧能系の南宗である。」

神会のこの主張の背景には中央で活躍する神秀―普寂系統の北宗に対する

反感があったと思われる。

神会は慧能の南宗禅の主張を定着させ、

自分が慧能を後継する第七祖になりたかったからだと考えられている。

人間臭い話である。

神会はこの北宗攻撃を732年の滑台(かったい)での宗論において始めたと考えられている。

神会はこの宗論で崇遠法師を論争相手に北宗批判の立場を明らかにした。

この宗論は「菩提達磨南宗定是非論」に記録されている。

慧能の弟子はその名の知られる者だけでも数多く「景徳伝燈録」でも43人を挙げている。

「証道歌」で知られる永嘉玄覚(ようかげんかく、665~713)、

青原行思(せいげんぎょうし、?~740)、南嶽懐譲(なんがくえじょう、677~744) 等である。

慧能の弟子達(法脈)に優秀な禅僧が輩出したため、

結果的には神会の主張と宣伝は成功し、南宗は北宗を圧倒した。

歴史的には慧能の南宗が禅宗の主流になったため、

今では慧能が祖師禅(南宗禅)の創始者と考えられ六祖慧能と呼ばれている。

1.19 唐代の禅

一時盛んであった神秀の北宗は唐末には衰亡して行った。

また慧能の嫡流を自認した神会の荷沢宗も唐末には衰微した。

これに対し、慧能と彼の2大弟子

南嶽懐譲(なんがくえじょう、677~744)と青原行思(せいげんぎょうし、?~740)

の系統によって禅の黄金期がもたらされ禅宗が確立した。

いわゆる、臨済宗、イ仰宗(いぎょうしゅう)、曹洞宗、雲門宗、法眼宗の五家である。

その後、北宋時代になって臨済宗は黄竜派と楊岐派の2派に分かれる。

中国禅はその後、元→明→清に至っても本質的な発展はなく衰退滅亡して行ったのである。

その観点から唐代の南宗禅を理解できれば禅は分かると言っても良いだろう。

南嶽懐譲は慧能に参ずること15年、豁然として契悟し、南嶽(衡山、湖南省)の般若寺に住した。

「深く寂定に入って無動道場に住す」と伝えられる。

南嶽懐譲の法嗣には馬祖道一(ばそどういつ、709~788)がいる。

馬祖道一は容貌奇異、牛の如くに行き、虎の如く視、

舌を延べれば鼻を過ぎ、足下には二輪の文様があったと言われる。

彼は衡山の南嶽懐譲を訪ねその法嗣となった。

その後洪州開元寺(江西省)に住んだが四方の学者が雲集したため、

中国禅の黄金時代が出現した。

青原行思は青原山静居寺(江西省)に住し「四方の禅客その堂を繁擁す」と伝えられる。

彼の下には石頭希遷(せきとうきせん、700~790)のような優れた弟子が出て、

後世、曹洞宗につながる法系を形成するのである。

1.20

1.20 中国における仏教弾圧と禅

北周の廃仏(574~)

北周の武帝は国家の隆盛を占い師に相談した。

占い師は黒いものは不吉であると言った。

黒いものがあると国家は栄えないと言うのである。

そこで、武帝は黒いものは皆除こうと考えた。烏をまず捕まえて殺そうとした。

その次に黒いものはみんないけないということになった。

坊主も黒衣をきているのでいけないということになった。

そのため大廃仏(仏教の弾圧)を行った。

これは表面上の理由で本当の理由は寺院が多くの荘園を持つようになったため、

生産的労働に従事しない出家僧と農奴の数が非常に多くなったためと考えられている。

このため北周の武帝は574年に大廃仏を行った。

若い僧は兵士と労働者とし、年寄りの僧は髪を全部伸ばさせ衣を着ることを禁じた。

寺院は全部没収して貴族の邸宅にした。経典はみんな集めて焼却した。

この大廃仏で僧をやめたものは300万人にのぼったと言われる。

会昌の廃仏(842~846)

唐の武宗は仏教を好まず、道教の道場を宮中に建てた。

武宗に召された道士趙帰真は孔子の説に仮託し次ぎのように武宗に上奏した。

「 『孔子の説に、李氏の十八子、昌運まさに尽き、すなわち黒衣天子あって国をおさむ。』

とあります。

この孔子の説は李氏唐朝十八代に当たる武宗の時代に、黒衣天子(黒衣の僧)が国を奪い、

李家(唐王室)の昌運が尽きることを意味しています。」

と言った。道教に傾倒していた武宗はこれを信じて廃仏を行った。

廃仏は道教の道士(道教の修行者)の進言によるものだとすると、

中国の固有宗教である道教と外来宗教である仏教の間の宗教戦争だと言える。

古代日本で起こった神道と仏教の衝突のようなものである。

しかし、それは表面的な理由であり、真の原因は別にあると考えられている。

それは次ぎのような理由だとされている。

唐は中期以降になると、税役を免除された僧尼と寺院の土地が増大し国家財政が窮乏していた。

このため寺院の財産を没収し僧尼を還俗させ税収入の増大を図ろう

としたことが背景にあると考えられている。

会昌の廃仏(842~846)で4、600の仏寺、仏堂、草庵40,000ヶ所くらいが破壊された。

残された寺院も別の施設として使われるようになった。

しかし、廃仏は武宗が846年に死亡したため終焉した。

還俗僧は長安だけでも3459人、全国では26万500人に達し、

仏教僧の姿は世間から殆ど見られなくなったと伝えられている。

寺院の仏像など、一切がつぶされてお金や武器に変えられた。

廃仏の様子については、会昌の廃仏の頃、

丁度長安に滞在していた日本の慈覚大師円仁(794~864)

が著書「入唐求法巡礼行記」に詳述している。

注:

会昌の廃仏では仏教だけではなくゾロアスター教や

景教(ネストリウス派キリスト教)も弾圧された。

1.21 北周や会昌の廃仏が禅に及ぼした影響

これらの廃仏はインド伝来の仏教と中国の固有宗教の衝突(宗教戦争)とも言える。しかし、廃仏は禅宗の興隆という意外な効果をもたらした。

廃仏の時僧を止め還俗するのが嫌な人達は皆山に逃げた。山の中には経典もなければ住む家もない。落ち着いて経典の研究もできないから大樹の下や石の上で坐禅するしか無い。これが禅宗を興隆させる社会的条件になったと考えられている。

また禅宗の祖師達も廃仏の経験に基づいて中国固有の文化と衝突しないような形で彼らの禅思想を発展させたと考えられる。禅思想には中国の伝統思想、特に老荘思想の影響が著しい。

また宋代以降の禅は中国の道教・儒教との融合が著しいのはこのためと考えられる。

1.22 三武一宗の法難

唐末五代の戦乱時代にも仏教の法難があった。955年 後周の世宗は勅額のない寺院をすべて廃止し、出家志願者には試験を課した。また仏像、鐘鐸類を没収し、貨幣鋳造に用いた。

仏教伝来以来中国の歴史を見ると北魏の太武帝に始まる計4回の仏教の弾圧事件があった。これを<三武一宗の法難>と呼ぶ。三人の武が付く皇帝と1人の宗が付く皇帝(後周の世宗)が起こした法難であるため<三武一宗の法難>と呼ぶ。これを表1.1に示す。

中国固有の思想である道教や儒教との衝突から起こったものが多い。 仏教はインド起源の宗教で、不老長寿や礼葬儀礼を重視する中国文明から見ると現世否定を基本とした仏教は異質の宗教思想である。このため、 中国における仏教受容の歴史は一つの<文明の衝突>であったと言える。

格義仏教(中国思想に基づいて解釈された仏教)や「父母恩重経」などの偽経はこの<文明の衝突>を和らげ仏教を中国に定着させるため創作されたと思われる。

| No | 廃仏を行った皇帝 | 名称 | 西暦年 |

| 1 | 北魏の太武帝 | 北魏の廃仏 | 446 |

| 2 | 北周の武帝 | 北周の廃仏 | 574 |

| 3 | 唐の武宗 | 会昌の廃仏 | 842~846 |

| 4 | 後周の世宗 | 後周の廃仏 | 955 |

1.23

1.23 宋代(960~1279)の禅宗

唐代に盛んになった南宗禅のうち南嶽懐譲と青原行思の二系統は五代から北宋時代にかけて五家(臨済宗、?仰宗、曹洞宗、雲門宗、法眼宗)を生んだ。禅の五家の法系図を図1.2に示す。

北宋時代には臨済宗も楊岐方会(992~1049)を祖とする楊岐派と黄竜慧南(1002~1069)を祖とする黄竜派の2派に分かれた。禅の五家に楊岐派と黄竜派の2派を加えて五宗七家と呼ぶ。

宋代になるとまずイ仰宗の法脈が絶え、法眼宗もだんだん衰えた。最初に 雲門宗が栄え、次に臨済宗の楊岐派と黄竜派の2派が普及した。曹洞宗は始め弱かったが芙蓉道楷・宏智正覚・真歇清了などが出て盛んになったが長くは続かなかった。

宋代の禅の特色は宏智正覚の黙照禅と大慧宗杲の公案禅(=看話禅)の成立である。丹霞子淳の弟子宏智正覚は天童山で三十年以上住持し黙照禅を興した。他方、臨済宗楊岐派に属する五祖法演、圜悟克勤、大慧宗杲、無門慧開などによって公案禅(=看話禅)が成立した。またこの時代には印刷術が普及したため「景徳伝燈録」、「碧巌録」、「無門関」など多くの歴史的禅語録が印刷され禅文学の最盛期を迎えた。

1.24 五山十刹制度

臨済宗の圜悟克勤の弟子大慧宗杲(だいえそうこう、1089~1163)は看話禅こそ悟りに到達する最高の方法だと主張した。

彼は曹洞宗の宏智正覚(わんししょうがく、1091~1157)の挙吹した黙照禅と鋭く対立した。 看話禅とは公案を工夫して見性に至る方法とするもので公案禅と同じである。看話禅は後に臨済宗の宗風の代名詞のように使われた。黙照禅とは宏智一派の僧達がただ黙々と坐禅する禅は「黙然霊照」ではなく活気が無い「黙照枯坐」の禅だと大慧宗杲がけなした言葉に始まる。

黙照禅では公案を用いず、只管坐禅して内的自由や、本来自性清浄の立場に立って、無所得、無所悟の境地に至ることを目指す。また本来性に生かされている自己に親しむことを目的とする曹洞宗は黙照禅である。黙照禅の立場からは看話禅は「見性」と「悟り」を期待する「待悟禅」として非難される。

しかし、黙照禅も一歩誤れば内容も働きも無い静寂主義で、寒灰枯木のような死禅に陥る危険性を持っている。見性悟道を説く看話禅も度を過ぎると悟後の修行を忘れ「禅天魔」の弊害を持つ。

大慧宗杲と宏智正覚は同時代の人だったので大いに議論を戦わせた。興味深いことに2人は立場こそ違ったが極めて親密な友人の間柄だったようである。 宏智正覚を賞揚した道元の曹洞宗も黙照禅と言える。

南宋の寧宗(在位:1194~1224)の頃には 国家による保護と統制のための五山十刹制度ができた。五山とは表1.2に示す五大寺である。その他に道場山護聖万寿寺(浙江省)などの十寺が十刹に指定された。

五山十刹制度によって中国(宋)の禅宗寺院は序列化し、国家による保護と統制下に入ったのである。表1.2 に五山十刹の中の五山を示す。 宋王朝の庇護の下に禅宗は爛熟した。同時に禅は中国思想と融合しそれに同化し取り込まれていく傾向にあった。 そのためか宋代以降禅宗は急速に衰退して行ったのである。

道元も著書「永平広録」の中で、儒仏一致を唱える輩がはびこり、「大宋の仏法、地を払って衰えたり。」と嘆いている。道元が留学した南宋の頃には禅はすでに衰退し始めていたと言える。

| No | 寺名 | 場所 |

| 1 | 径山興聖万寿寺 | 臨安府(杭州) |

| 2 | 北山景徳霊隠寺 | 臨安府 (杭州) |

| 3 | 太白山天童景徳寺 | 慶元府(寧波) |

| 4 | 南山浄慈報恩光孝寺 | 臨安府 (杭州) |

| 5 | 阿育王山広利寺 | 慶元府(寧波) |

1.25

1.25 看話禅と黙照禅

臨済宗の圜悟克勤の弟子大慧宗杲(だいえそうこう、1089~1163)は看話禅こそ悟りに到達する最高の方法だと主張した。

彼は曹洞宗の宏智正覚(わんししょうがく、1091~1157)の挙吹した黙照禅と鋭く対立した。 看話禅とは公案を工夫して見性に至る方法とするもので公案禅と同じである。看話禅は後に臨済宗の宗風の代名詞のように使われた。黙照禅とは宏智一派の僧達がただ黙々と坐禅する禅は「黙然霊照」ではなく活気が無い「黙照枯坐」の禅だと大慧宗杲がけなした言葉に始まる。

黙照禅では公案を用いず、只管坐禅して内的自由や、本来自性清浄の立場に立って、無所得、無所悟の境地に至ることを目指す。また本来性に生かされている自己に親しむことを目的とする曹洞宗は黙照禅である。黙照禅の立場からは看話禅は「見性」と「悟り」を期待する「待悟禅」として非難される。 黙照禅は禅思想の4本柱の一つである「不立文字」の原則に忠実な立場に立っていると言えるだろう。

しかし、黙照禅も一歩誤れば内容も働きも無い静寂主義で、寒灰枯木のような死禅に陥る危険性を持っている。見性悟道を説く看話禅も度を過ぎると悟後の修行を忘れ「禅天魔」の弊害を持つだろう。

大慧宗杲と宏智正覚は同時代の人だったので大いに議論を戦わせた。興味深いことに2人は立場こそ違ったが極めて親密な友人の間柄だったようである。 宏智正覚を賞揚した道元を宗祖とする日本の曹洞宗も黙照禅と言える。

1.26 明・清朝時代の仏教と禅

仏教は唐末の武宗の大規模な排仏事件によって再起不能なまでの打撃を受けた。ただ禅宗だけが排仏事件をくぐり抜け全盛を続け宋代に引き継がれて行った。

宋代に入ると儒教・仏教・道教の三教を一致させようとする融合思想が起こり盛んになった。 明・清朝時代には三教の融合思想は益々盛んになった。

仏教内部の諸宗の間でも、禅と華厳、禅と念仏の融合が行われた。なかでも禅と念仏の双修が最も盛んで念仏禅が仏教界の主流を占めるに至った。明末の雲棲シュ宏(うんせいしゅこう、1535~1615)は念仏禅の代表的人物である。

わが国の白隠禅師の師正受老人(1642~1721)は常々「我がこの禅宗、中国の宋の時代に至って衰え、明の時代に至って絶滅した。その余毒、日本に在りといえども、白昼に北極星を見るようなものだ。痛苦にたえない。これ相似学標の死漢ばかり、見地不脱の宗匠ばかり」と嘆いていたと伝えられる。 このことより江戸時代初期の日本の禅界において「中国の禅宗は明代に至って絶滅した。」という認識を持っていたことが分かる。

明清時代から現代に至る禅宗の状況ははっきりしない。明清時代から現代に中国で禅を修行した日本人も聞かない。これより、正受老人が言ったように「中国の禅宗は明代に至って衰退絶滅した。」と考えて良いだろう。

1.27 中国禅の歴史のまとめ

中国禅の歴史をまとめると次の表1.3のようになる。この表からも禅宗は唐代末期までに確立したと言っても良いだろう。

| 時代 | 年代区分 | 禅の内容 |

| 五胡十六国時代~隋 | 4世紀~6世紀 | 中国への禅の伝来と受容胚胎期。隋代まではインド的・遁世的傾向 |

| 唐 | 618~907 | 中国的な南宗禅(禅宗)の成立と発展 |

| 北宋 | 960~1127 | 公案禅の完成。臨済宗における楊岐派と黄竜派の成立 |

| 南宋 | 1127~1279 | 官寺(五山十刹)制度(国家による禅の保護と統制)の成立。禅の衰退が始まる。 |

| 明 | 1368~1644 | 念仏禅、儒・道教との融合、衰退滅亡期 |

2章 禅と脳科学:その1へ行く

1.9 達磨禅の成立:菩提達磨と二入四行論

禅宗の初祖は菩提達磨とされる。彼は6世紀初め頃南インドから中国に来て、梁の武帝に見えたと伝えられるがその素性ははっきりせず、謎が多い。 「続高僧伝」では達磨について、「南天竺のバラモン種なり。志、大乗に存し虚寂に冥心し、微に通じ数に徹して、定学これを高し」と伝えるだけである。 達磨の説く定法について「定法を聞いて多く譏謗(きぼう)を生ず」とあることから、彼の定法(禅)は誹られ、すんなりとは受け入れられなかったことが分かる。 達磨の素性は確かでなく伝説的であるため、 慧能(六祖)以降創作された人物だと考える人も居るくらいである。

達磨は道に入る方途には理入(理論入)と行入(実践入)の二種のルートがあるとした。 理入とは「教によって、人の本性は全て同一の真性を持っていることを壁観に凝住して悟る」こと。これが基礎理論である。 行入とは報怨行(ほうおんぎょう)、随縁行(ずいえんぎょう)、無所求行(むしょぐぎょう)、称法行(しょうぼうぎょう)の四行の実践である。

20世紀初頭に敦煌で発見されたいわゆる「敦煌文献」の中に達磨の語録として伝えられる「二入四行論」という書物がある。それによると「理入とは、教えを藉(か)りて宗を悟るを謂う。すなわち含生凡聖の同一真性(しんしょう)の、ただ客(きゃく)塵(じん)に妄覆せられて、顕了することの能わざるを、深く信ずるなり。 もし、妄を捨てて真に帰し、壁観に凝住して、自他凡聖等一に、堅住して移らず、更に文教に随わざれば、此に即ち理と冥符して、分別有ること無く、寂然として無為なるを、これを理入と名づく」とされる。

含生凡聖の同一真性(しんしょう)とは仏性を指していると考えられるので その意味は「理入とは全ての人は、凡聖に拘わらず、本来清浄なる仏性を有しているが煩悩に覆われていて輝き出ないだけであるという大乗仏教の原理的教えを信じて悟ることである。もし、壁観に凝住すれば、分別が無くなって寂然として無為なる心の状態(真)に入ることができる。これが理入である。」 となるだろう。

ここで「壁観に凝住する」と言う言葉が出てくる。これに対して色んな解釈があるが、ここでは「心が集中状態(禅定、三昧)に入って分別意識が動かない」ことを言っていると解釈しよう。

達磨は理入という概念によって、大乗仏教(涅槃経、如来蔵経など)で導入された<仏性>思想を坐禅と結びつけ、「全ての人に内蔵される仏性が坐禅修行によって顕に輝き出るのだ。」と主張していることが分かる。このことは涅槃経(大乗)などで導入された<仏性>の概念を信じ、その基礎概念(理論)の上に彼の禅を展開していたことを示唆する。

では四行(報怨行、随縁行、無所求行、称法行)の具体的内容は何だろうか? その意味するところは次ぎの通りである。

① 報怨行: 現世の苦しみは過去の業(行為)の報いであると考えて、不平の心をもたない。

② 随縁行: 苦楽は因縁によって生じたものと考えて、勝敗栄誉などにも心動かされることなく平常心を保つ。

③ 無所求行: 全ての存在が本来空で求めるところがないと愛執貧着(あいしゅうとんちゃく)の心を離れる。

④ 称法行: 「仏性清浄、人法無我」の理に徹して自他双利の行為を実践する。

達磨の「二入四行論」の構造を分かり易く示すと図1.1のようになる。

図1.1: 達磨の「二入四行論」の構造

図1.1を見ると坐禅は理入の方に入る。「禅定(壁観に住すること)によって仏性を顕在化させ輝き出させる」という理論と行入は並立している。唐代に確立した禅では坐禅が主で行(戒)は従になる。そのためか四行を特に言うことはない。唐代に確立した禅宗では達磨禅の理入のみが残り、行入の四項目は消失し単純化したと言えるだろう。

1.10 達磨への迫害

達磨は壁観バラモンと呼ばれ「大乗壁観」を主張した。達磨は批判迫害を受けたと伝えられる。「教外別伝」を説く達磨の主張はこれまでの仏教、特に大乗経典に基づく仏教とは異なる。

彼のこの主張は経典に基づく教えが仏教(仏陀の教え)であると信じる中国の仏教徒にとって受け入れ難かったと思われる。 このため達磨は批判迫害を受けたのではないだろうか。

実際、慧能、大珠慧海、黄檗希運等初期の禅匠達の禅語録を読むと大乗経典の引用が非常に多い。彼等初期の祖師達は自分達の説く頓悟禅(南宗禅)がたとえ「教外別伝」であっても、大乗経典の教えと矛盾しないものであると主張することで仏教の市民権を得ようと努力したと思われる。

1.11 楞伽経(りょうがきょう)の伝授

「続高僧伝、達磨伝」のなかで注目されるのは四卷楞伽(りょうが)の伝授である。 四卷楞伽とは求那跋陀羅訳(A.D.443)の四卷本「楞伽経(りょうがきょう)」を指している。 達磨禅師は四卷楞伽(りょうが)を以って僧慧可(中国禅第二祖)に対し伝法の経典として授けたとされる。

四卷楞伽(りょうが)には「禅には愚夫所行禅、観察義禅、攀縁如禅、如来禅の四種の禅があるが、究極の禅は如来禅である」としている。達磨は四卷楞伽(りょうが)に説かれる<如来禅>が自らの禅であると主張したかったと思われる。

唐時代に活躍した華厳と禅の学者、圭峰宗密(けいほうしゅうみつ)(780~841)は彼の頃まで中国で行われた禅を1.外道禅、2.凡夫禅、3.小乗禅、4.大乗禅、5.最上乗禅の五種類に分類した。

第1の外道禅は仏教から見たら異教の禅で、本来はヨーガやジャイナ教の瞑想法を指す。ここには白日昇天と不老長生をめざす中国の仙道を含めていると思われる。凡夫禅は善因善果、悪因悪果の理法を信じ、悪業の苦を逃れ昇天をめざすもの。小乗禅は生老病死などの無常観から出発する小乗仏教 (部派仏教)の禅。大乗禅は一切皆空の般若の真理を観ずる禅である。 最上乗禅は如来清浄禅とも呼ばれ達磨直伝の禅がそうだとされる。

達磨禅は達磨から慧可に伝わった。慧可(えか)は中国における禅宗の第二祖とされる。慧可(えか)の禅は楞伽系の禅とされる。達磨の禅を嗣いだ者に慧可(えか)の弟子僧サン(そうさん)がいる。僧サンも慧可の楞伽系の禅を嗣いだと思われる。

訓読い

夫(そ)れ入道は多途なり。要して之を言はば、二種を出でず。一には是れ理入。二には是れ行入なり。 理入は、謂く教へに藉(よ)り宗を悟るなり。 深く含生(がんしょう)の同一真性なるを信じ、但だ客塵妄想の為に覆はれ、顕了する能はず。 若し也(ま)た妄を捨て真に帰して、壁観に凝住すれば、自無く他無く、凡聖等一にして堅住不移なり。更に文の教へに随はず。 此れ即ち理と冥符して、分別有ること無く、寂然無為なり。之を理入と名づく。 行入は謂く四行、其の余の諸行悉く此の中に入る。 何等か四なるや。一には報冤行。二には随縁行。三には無所求行。四には称法行なり。 何をか報冤行と云ふ。謂く、修道の行人よ、若し苦を受くるの時、当に自ら念言すべし。 我れ往昔(むかし)無数却の中より、本(もと)を棄てて末に従ひ、諸有を流浪して多く冤憎を起し、害を違すること限り無し。 今は犯すこと無しと雖も、是れ我が宿殃(しゅくおう)悪業の果熟すなり。 天に非ず人に非ず、能く見与さるる所、甘心甘受して、都(すべ)て冤訴すること無かれ。 経に云く、苦に逢うて憂ひざれ。何を以ての故に。識達するが故に。 此の心生ずる時、理と相応し、冤を体し道に進むなり。故に説いて報冤行と言ふ。 二に随縁行とは、衆生に我無く、並びに縁の業に転ずる所なり。 苦楽斉しく受け、皆な縁に従いて生ず。 若し勝報栄誉等の事を得るも、是れ我の過去宿因の所感にして、今方(まさ)に之を得るも、縁尽くれば無に還る。 何の喜ぶことか之れ有らん。 得失縁に随ひ、心に増減無し。喜風に動ぜず、冥に道に順う。是の故に説いて随縁行と云ふ。 三に無所求行とは、世人長迷し、処々貧着す、之を名づけて求と為す。 智者は真を悟り、理は俗に反し、心を無為に安んじ、形は運の転ずるに随ふ。 万有は斯くて空となり、願楽する所無し。功徳と黒暗は、常に相い随逐す。 三界の久居(くご)、猶ほ火宅の如し。身有るは皆な苦なり、誰か得て安からん。 此処に了達するが故に諸有を捨て、想は止んで求むること無し。 経に云く、求むること有るは皆な苦なり。求むること無くば即ち楽なり。 判(あきら)かに知りぬ。求むること無きは真に道行たり。故に無所求行と言ふ。 四に称法行とは、性浄の理、之を目(なづ)けて法と為す。 此の理、衆相は斯くて空となり、染も無く着も無く、此も無く彼も無し。 経に曰く、法に衆生無し。衆生なる垢を離るるが故に。 法に我有ること無し。我垢を離るる故に。 智者よ若し能く此の理を信解(しんげ)せば、当に法に称(かな)ふて行ずべし。 法体は身命、財を慳しむこと無く、擅を行ひ捨施し、心に吝惜(りんじゃく)無く、三空を脱解して、倚らず著せず。 但だ垢を去る為に。衆生を化すと称すも、而かも相を取らず。此れを自行と為す。 復た能く他を利し、亦た能く菩提の道を荘厳す。檀施既に爾り、余の五も亦然り。 妄想を除かんが為に六度を修行して所行無し。是れを称法行と為す。原文

夫入道多途。要而言之、不出二種。一是理入、二是行入。 理入者、謂藉教悟宗。 深信含生同一真性、但為客塵妄想所覆、不能顯了。 若也捨妄歸真、凝住壁觀、無自無他、凡聖等一堅住不移。更不隨文教。 此即與理冥符、無有分別、寂然無為。名之理入。 行入謂四行、其餘諸行悉入此中。何等四耶。一報冤行、二隨縁行、三無所求行、四稱法行。 云何報冤行。謂修道行人、若受苦時、當自念言。 我往昔無數劫中、棄本從末、流浪諸有、多起冤憎、違害無限。 今雖無犯、是我宿殃惡業果熟。非天非人、所能見與、甘心甘受、都無冤訴。 經云、逢苦不憂。何以故。識達故。此心生時、與理相應、體冤進道。故説言報冤行。 二、隨縁行者、衆生無我、並縁業所轉。 苦樂齊受、皆從縁生。若得勝報榮譽等事、是我過去宿因所感、今方得之、縁盡還無。 何喜之有。得失從縁、心無增減。喜風不動、冥順於道、是故説言隨縁行。 三、無所求行者、世人長迷、處處貪著、名之為求。 智者悟真、理將俗反、安心無為、形隨運轉。 萬有斯空、無所願樂。功德黑暗、常相隨逐。 三界久居、猶如火宅、有身皆苦、誰得而安。 了達此處、故捨諸有、止想無求。 經云、有求皆苦。無求即樂。判知。無求真為道行、故言無所求行。 四、稱法行者、性淨之理、目之為法。 此理衆相斯空、無染無著、無此無彼。 經曰、法無衆生。離衆生垢故。 法無有我。離我垢故。 智者若能信解此理、應當稱法而行。 法體無慳身命財、行檀捨施、心無吝惜、脱解三空、不倚不著。 但為去垢。稱化衆生而不取相。此為自行。 復能利他、亦能莊嚴菩提之道。檀施既爾、餘五亦然。 為除妄想、修行六度、而無所行。是為稱法行。

二入四行論 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/二入四行論『二入四行論』(ににゅうしぎょうろん)とは、達磨が人々に説いたとされる、自己修養の入り方・行じ方に関する論などからなる禅の典籍である。1900年に中国西域で発見された敦煌本の、鈴木貞太郎(大拙)による中国国家図書館における調査報告[1]に含まれる禅籍である。表題部分が欠落していたため彼により『二入四行論長巻子』(―ちょうかんす)と名付けられた、最古の写本である。

なお上記の調査報告以前から、禅宗門に依用されてきた坊本に『菩提達磨四行観』があり、これが『二入四行論』として知られている。『続高僧伝』や『景徳伝灯録』にも収録され、朝鮮にも天順本『菩提達摩四行論』(1464年)が一部残存している。

目次

『菩提達磨四行論』の概要

修養には文章から得る所の知識・認識から入る理入(りにゅう)と、現実に於ける実践から入る行入(ぎょうにゅう)の2つに大きく大別され、更に行入には、4つの実践段階、報冤行(ほうおんぎょう)、随縁行(ずいえんぎょう)、無所求行(むしょぐぎょう)、称法行(しょうぼうぎょう)があるとされる。これらはそれ以前の仏教における観想法(四念処)に挑戦するものだという見方もある[2]。この後に書簡や語録などが収録されているが、これらは達磨だけのものではない。

- 報冤行

- 実践の第一段階で、色々の恨み辛みの起こってくる本に返ってやり直すという意味。報とは一つの作用に対する反作用・循環を意味し、冤は兎に網をかぶせる、生命の躍動を抑え、そこから生じる所の恨みを意味している。枝葉末節に走る程煩悩や問題が頻出してくるとして、そういうものに捉われず、思い切ってそういうものを振り捨て、人間としての根本問題に返ることを報冤行と言う。

- 随縁行

- 実践の第二段階で、卑近に自らの周囲にある縁に従(随)って行ずるという意味。なるべく空理空論にならぬよう、身近な所から手掛かりをつけて行う実践を随縁行という。

- 無所求行

- 実践の第三段階。求める所を無くす行いであり、即ち生活感情から生じていく所の様々な煩悩や貪欲を新たに振り切って、ひたすら無心になって行じていくことを

無所求行と言う。

- 称法行

- 実践の第四段階。法のまにまに(称)行ずる、即ち道理や心理と合致して、矛盾や差別無く、自らが法の権化の如く修養し、実践出来ることを称法行と言う。

現代語訳

- 柳田聖山著 『禅の語録1 達磨の語録 二入四行論』(1969年 筑摩書房 (復刊)1996年 ちくま学芸文庫 ISBN 4-480-08309-X)最古の写本とされる敦煌本『二入四行論長巻子』諸本を校合したテキストの訳注と解説

- 柳田聖山著 『人類の知的遺産16 ダルマ』(1981年 講談社 (復刊)1998年 講談社学術文庫 ISBN 978-4-06-159313-8)上記刊行後の研究成果で改訂したテキストの現代語訳と解説その他

参考文献

- 安岡正篤著 『禅と陽明学(人間学講話)上・下』 (1997-1999年 プレジデント社 ISBN 978-4833490214 ISBN 978-4833490405)

注

- ^ 鈴木貞太郎『燉煌出土少室逸書』(影印本)(1935年);鈴木貞太郎 校並解説『少室逸書 校刊』(1936年 安宅仏教文庫)

- ^ 柳田聖山『ダルマ』(1998年 講談社学術文庫 ISBN 4-06-159313-7)

3 Comments:

瑞巌寺

一華開五(葉)

http://www.chadosociety.com/2017/10/25/japan-house-%e3%82%92%e8%a6%8b%e5%ad%a6%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%80%ef%bc%88%ef%bc%91%ef%bc%89/

University of Illinois at urbana-champaign のJAPAN HOUSE を見学に行きました。残念ながら時間が間に合わずお点前は見ることができませんでしたが、日本から来ていたという素晴らしい掛け軸を拝見することができました。禅宗の初祖達磨大師が弟子に伝えた禅語で、書は大徳寺大慈院住職戸田実山(この書では紫野実山)と書かれています。

一華開五葉 いっかごようをひらき

結果自然成 けっかじねんになる

ikkagoyouwohiraki kekkajinenninaru”

one flower opens five petals( leaves). Eventually it will naturally produce seeds.

[一輪の花が五弁の花びらを開くように、迷いや煩悩から解かれ清浄無垢な心に立ちかえれば、五つの智慧により、やがて自然に仏果菩提の実を結ぶ]という意味だそうです。

We visited the Japan House at the University of Illinois – Urbana Champaign. There, we were lucky to see a beautiful scroll that came from Japan and traveling across the United State for select viewing. The written words are from Bodhidharma, considered the founder of zen Buddhism, commonly known as Daruma in Japan, calligraphy by Toda Jitsuzan, head priest of Daitoku-ji Daiji-in.

http://www.zengift-senshin.co.jp/zengo/a_ikkagoyouwohiraku.html

■ 禅語解説選集

一華開五葉 (いっかごようをひらく)

解説:

対句に『結果自然に成る』とは、一つの花に五弁の花びらが開き、やがて自然に実るように、初祖達磨の教えが末広がりに栄えていくことを予言して、二祖に伝えたとされる言葉。

一期一会(いちごいちえ)

井伊直弼(1815~1860)の『茶湯一会集』の序に「此書は、茶湯一会之始終、主客の心得を委敷あらはす也、故に題号を一会集といふ、猶、一会ニ深き主意あり、抑、茶湯の交会は、一期一会といひて、たとへハ幾度おなじ主客交会するとも、今日の会にふたゝひかへらさる事を思へハ、実に我一世一度の会也、去るニより、主人ハ万事ニ心を配り、聊も麁末のなきよう深切実意を尽くし、客ニも此会ニまた逢ひかたき事を弁へ、亭主の趣向、何壱つもおろかならぬを感心し、実意を以て交るへき也、是を一期一会といふ」とあるのが出典とされる。山上宗二の『山上宗二記』には「常の茶の湯なりとも、路地へ入るより出るまで、一期に一度の会のように亭主を敬畏すべし、世間雑談、無用也。」とある。「一期」は、人が生まれてから死ぬまでの一生の意。

戻る

一日不作一日不食(いちじつ なさざれば、いちじつ くらわず)

『祖堂集』巻十四 百丈和尚に「師平生苦節高行、難以喩言。凡日給執勞、必先于衆。主事不忍,密收作具、而請息焉。師云、吾无德、争合勞于人。 師遍求作具、既不獲、而亦忘喰。故有一日不作、一日不食之言、流播寰宇矣。」(師、平生苦節高行にして喩を以て言うこと難し。凡そ日給の執労は必ず衆に先んず。主事忍びず、密かに作具を収めて、息わんことを請う。師云く、吾に徳なし。争でか合に人を労すべけんと。師、遍く作具を求め、既に獲ずして亦た喰することを忘ず。故に一日作さざれば一日食わずの言有りて、寰宇に流播せり。)とある。

戻る

一無位真人(いちむいしんにん)

『臨濟録』に「上堂云。赤肉團上有一無位真人。常從汝等諸人面門出入。未證據者看看。時有僧出問。如何是無位真人。師下禪床把住云。道道。其僧擬議。師托開云。無位真人是什麼乾屎撅。便歸方丈。」(上堂。云く、赤肉団上に一無位の真人あり。常に汝ら諸人の面門より出入す。未だ証拠せざる者は看よ看よ。時に僧あり、出でて問う、如何なるか是れ無位の真人。師、禅床を下りて把住して云く、道え道え。その僧、擬議す。師、托開して云く、無位の真人これ什麼の乾屎撅ぞ。便ち方丈に帰る。)とある。赤肉團(しゃくにくだん);生身の身体、肉体。面門(めんもん);口。『天台智者大師禪門口訣』に「面門者口也。」(面門は口なり。)とある。乾屎撅(木厥)(かんしけつ);糞掻きへら。『敕修百丈清規』に「入廁用籌分觸淨」(廁に入るに籌分を用い触浄す。籌は竹の棒。)とある。臨済禅師が上堂して言った。この肉体に一無位真人がいて、常にお前たちの口を出たり入ったりしている。まだ見届けていないものは見ろ見ろ。その時ひとりの僧が進み出て問うた。その無位真人とはなんですか。師は、席を下りて、僧の胸倉を掴んで言った。言え、言え。その僧は躊躇した。師は僧を突き放して、無位真人もこれでは糞かきべらではないかと言って、そのまま居間に帰った。

戻る

一華開五葉(いっか ごようを ひらく)

『小室六門』に「説頌曰。吾本來茲土。傳法救迷情。一華開五葉。結果自然成。江槎分玉浪。管炬開金鎖。五口相共行。九十無彼我。」(頌に説いて曰く。吾れもと茲の土に来り、法を伝え迷情を救う。一華五葉に開き、結果自然に成る。江槎は玉浪を分かち、管炬は金鎖に開す。五口相い共に行き、九十にして彼我なし。)とある。『傳燈録』に「問一華開五葉。結果自然成。如何是一華開五葉。師曰。日出月明。曰如何是結果自然成。師曰。天地皎然。」(問う、一華五葉を開き、結果自然に成る。如何なるか是れ一華五葉を開く。師曰く、日出月明。曰く、如何なるか是れ結果自然に成る。師曰く、天地皎然。)とある。『祖堂集』に「惠可便頂禮、親事九年、晝夜不離左右。達摩大師乃而告曰、如來以淨法眼並袈裟付囑大迦葉、如是展轉乃至於我。我今付囑汝、女聽吾偈曰、吾本來此土、傳教救迷情。一花開五葉、結果自然成。」(惠可便ち頂礼し、親しく事うること九年、昼夜、左右を離れず。達摩大師すなわち告げて曰く、如来は淨法眼ならびに袈裟を以って大迦葉に付囑せり、是くの如くして展転して乃ち我に至れり。我れ今、汝に付囑す。汝は我が偈を聞け、曰く、吾れ本と此の土に来りて、教を伝えて迷情を救う。一花五葉に開き、結果自然に成る。)とあり、印度より中国に禅を伝えた「達磨大師」が、弟子の二祖慧可に自分の教えを伝えるに際して与えたという伝法偈で、私は印度よりこの中国に来て、仏の正しい教えを伝え迷いや苦悩を救った、そしてそれは一つの花に五弁の花びらが開き、やがて自然に果実が結ぶように、より多くの人の迷いや苦悩を救い世の中を明るく照らすというところか。

http://verdure6.web.fc2.com/zengo/a.html

一華開五葉(いっか ごようを ひらく)

『小室六門』に「説頌曰。吾本來茲土。傳法救迷情。一華開五葉。結果自然成。江槎分玉浪。管炬開金鎖。五口相共行。九十無彼我。」(頌に説いて曰く。吾れもと茲の土に来り、法を伝え迷情を救う。一華五葉に開き、結果自然に成る。江槎は玉浪を分かち、管炬は金鎖に開す。五口相い共に行き、九十にして彼我なし。)とある。『傳燈録』に「問一華開五葉。結果自然成。如何是一華開五葉。師曰。日出月明。曰如何是結果自然成。師曰。天地皎然。」(問う、一華五葉を開き、結果自然に成る。如何なるか是れ一華五葉を開く。師曰く、日出月明。曰く、如何なるか是れ結果自然に成る。師曰く、天地皎然。)とある。『祖堂集』に「惠可便頂禮、親事九年、晝夜不離左右。達摩大師乃而告曰、如來以淨法眼並袈裟付囑大迦葉、如是展轉乃至於我。我今付囑汝、女聽吾偈曰、吾本來此土、傳教救迷情。一花開五葉、結果自然成。」(惠可便ち頂礼し、親しく事うること九年、昼夜、左右を離れず。達摩大師すなわち告げて曰く、如来は淨法眼ならびに袈裟を以って大迦葉に付囑せり、是くの如くして展転して乃ち我に至れり。我れ今、汝に付囑す。汝は我が偈を聞け、曰く、吾れ本と此の土に来りて、教を伝えて迷情を救う。一花五葉に開き、結果自然に成る。)とあり、印度より中国に禅を伝えた「達磨大師」が、弟子の二祖慧可に自分の教えを伝えるに際して与えたという伝法偈で、私は印度よりこの中国に来て、仏の正しい教えを伝え迷いや苦悩を救った、そしてそれは一つの花に五弁の花びらが開き、やがて自然に果実が結ぶように、より多くの人の迷いや苦悩を救い世の中を明るく照らすというところか。

http://www.zengift-senshin.co.jp/zengo/a_ikkagoyouwohiraku.html

コメントを投稿

<< Home