ミクロ経済学と聞くと、抽象的で小難しく具体性に欠け、どう役立つのか分からないという印象を持つ人は多いだろう。まして企業の現場で、ビジネスに直接役立つという印象を持つ人はさらに少ないだろう。これまでは企業のエコノミストと言えば、金融機関などでマクロ経済予測をする人々のことだ。

そうした印象のミクロ経済学者をここ数年、米IT(情報技術)企業が続々雇い始めている。この動きは非IT企業や中国IT企業に広がっており、日本にもその波は押し寄せている。筆者もその一人だ。背景には顧客・商品レベルの詳細なミクロデータの入手・蓄積コストが大幅に下がり、分析手法が劇的に進歩したことがある。企業にもよるが多くの場合、実証ミクロ経済学者は研究部門に在籍するのではなく、実際にビジネスの現場で働くことが多い。

ミクロ経済学者は企業の現場でどんな仕事をしているのか。実証ミクロ経済学を応用したデータ分析と、オークション設計など制度設計の仕事に大別できる。後者は本欄でもたびたび触れられているので、本稿では筆者自身も従事する前者を取り上げる。

では実証ミクロ経済学者にどんな価値があるのか。値段を下げれば需要量が増えることは、ミクロ経済学者に言われなくても分かる。知りたいのは、具体的に何%値段を下げると何%売り上げが増えるかということだろう。

例えばある商品の価格を10%下げたとき、売り上げは何%増えるのか。単品の値下げでなく、ほかの類似商品も同時に値下げしてセールにしてはどうだろうか。その方がより多くの顧客に購入してもらえそうだが、逆に商品間の共食いはどの程度になるのか。むしろ値引きは現金でなくポイント還元にした方がよいのか。そのとき何%還元するのがよいのか。セールに来てくれた顧客は購買を長期的に増やしてくれるのだろうか。そもそもセールに来る顧客は普段の顧客とどう違うのか。

これらはビジネスの現場で日常的になされる推論と意思決定だろう。これらビジネスの現場の極めて現実的な問いを、データとミクロ経済学を結び付けて答えを導くための道具が実証ミクロ経済学だ。

ではこれらの問いにどのように答えるのか。最も単純明快なのは実験だ。顧客ごとに値段を変えるのが問題ないのならば、顧客をランダムに値引きするグループ(処置群)と値引きしないグループ(対照群)に分けて実際に実験してみることだ。開発中の薬の効能を測るのと同じ要領で効果を計測できる。

顧客ごとに値段を変えられないのならば、顧客ではなく似たような商品をランダムに処置群と対照群に分けてもよい。また商品数が少ないのならば、店舗をランダムに処置群と対照群に分けて処置群の店舗だけで値下げをしてもよいだろう。一定期間の値引き後、その値引き期間中の売り上げを比べてみればよい。

実験は「A/Bテスト」「ランダム化比較実験(RCT)」と呼ばれ、今や多くのIT企業でシステム化されており、経済学者やサイエンティストは必要ない。単純明快なうえ計測のリターンが高いからこそ、多くの企業でシステム化されているといえる。システム化が遅れている企業では、こうした試みは当初は時間やコストがかかるかもしれないが、実験結果から得られる経営上の示唆は多いだろう。

ただA/Bテストが使えない状況も多く、そうした場合には「因果推論」が便利だ。物理や生物と違い経済学は従来実験しにくい問いが多い。それゆえに実験できない状況で生み出された相関関係にあふれたデータから、どのように因果関係を抜き出すかに知恵を絞ってきた学問だ。

例えばポイント10倍キャンペーンを考えてみよう。この効果の測定は単純ではない。これは経済学が政策評価の分野で何十年も取り組んできた問題と同種の問題だ。

失業者向け職業訓練プログラムの将来賃金への影響を測る際、参加者の就業率や将来賃金が高いのは訓練の効果があるからではなく、そもそも自発的に職業訓練に参加するような失業者は職を得やすく高い将来賃金を得やすいだけかもしれない。同様にポイント10倍キャンペーンで売り上げが30%増えた場合、キャンペーンに自発的に参加する顧客は、そもそもその商品に興味があるから買うのであり、ポイント10倍の効果ではないかもしれない。30%の売り上げ増の一体どれだけがポイント10倍施策の効果なのか。

こうしたとき、例えば顧客の属性や過去の購買履歴などを利用して、キャンペーン参加者一人ひとりと似通った属性や履歴を持つキャンペーン非参加者を見つけ出し、その売り上げを比較することで、効果を測ることができる。「マッチング推定法」と呼ばれる因果推論の一例だ。またどのような属性・購買履歴の顧客により効果が大きいのかを知ることができ、そのまま次のプロモーションの設計にも生かせる。因果推論と機械学習を織り交ぜた研究は現在盛んに行われており、企業内外で実証ミクロ経済学者と機械学習専門家が一緒にプロジェクトに関わることも多い。

A/Bテストも因果推論も施策の事後評価には非常に有用である一方、未実施の施策について事前に予測することは苦手だ。しかし大きな意思決定をする際、変化も大きいがゆえに実験は難しく、評価が困難なことが多い。そのとき有用なのが「構造推定」と呼ばれる手法だ(図参照)。

構造推定では、顧客の様々な履歴データから顧客の行動のミクロ経済学の「構造モデル」(ゲーム理論モデルを含む)を作って推定する。

その際、単に特定の行動を抜き出し属性との相関などをみるのではなく、顧客の様々な行動を同時に説明できるよう、顧客の様々な行動とその基礎となる選好やスイッチングコスト(他の商品への切り替え費用)などを結び付ける構造モデルを作り推定する。その推定されたモデルを使い未実施の施策をとった場合の顧客のインセンティブ(誘因)の変化を、モデルの構造を変化させることで織り込み、シミュレーションをすることで行動の変化を予測できる。

例えばクレジットカードのある会員特典を廃止する施策を考えてみよう。一部の顧客を対象にA/Bテストをすることは顧客の理解を得られないだろうし、因果推論も困難だ。一方でこれまでの顧客の特典利用や会員継続パターンから、様々な会員特典が個々の顧客にどんな効用をもたらしているか(選好)を、ミクロ経済学モデルを推定して計算できる。この推定された構造モデルから、例えばある会員特典を利用できなくした場合に応じてモデルを変更し、変更後のモデルに応じたシミュレーションが可能となる。

シミュレーションの結果として、他の特典の利用への影響や会員継続率、新規会員取得への影響を計算することが可能になる。ほかにも年会費の変更の影響や、各特典がどれだけ利益に貢献しているかも計算可能だ。このように構造推定を利用することで、仮想的な施策を実施した場合のビジネスインパクトを数値化することが可能となる。

これらはあくまでも道具の一部だ。日本ではミクロ経済学者が企業で働くケースはまだ少ないが、今後より多くのビジネスの現場で実証ミクロ経済学の道具が利用され、より良い意思決定がなされることを期待したい。

<ポイント>

○米IT企業でミクロ経済学者の活躍拡大

○顧客の属性・購買履歴基に比較、効果測る

○顧客行動の構造モデルを作り仮想実験も

わたなべ・やすとら 74年生まれ。ペンシルベニア大博士。専門は産業組織論。東大客員研究員

論文プレビュー:時間・混雑プレッシャーがかかる中で商品オススメに効果はあるのか?

イントロダクション:広告の効き目は周囲の状況にも左右される?

通信環境の向上やスマートフォンの普及により、私たち消費者のあらゆる場面での行動がリアルタイムにデータとして捉えられるようになってきた。もちろん企業側も、そうしたデータを収集・管理し、経営に役立てようと模索している。特に話題に上るのが、GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)に代表されるようなインターネット関連のハイテク企業であるが、データを活用したビジネス展開の可能性は、何もネット業界だけの話ではない。たとえば、古くから小売店ではPOS(point of system)システムを通じて商品ごとの売上や在庫、顧客の属性情報を管理してきた。ポイントカード・プログラムなどの登場により顧客情報の蓄積と管理はさらに進み、登録者の性別や年齢、職業、住所などといった詳細な属性情報に基づいてターゲットを定めたマーケティングが実践されてきた。

最近では、スマートフォンのメッセージサービスやSNSを利用して、メーカーや小売が顧客に対しダイレクトかつリアルタイムに行う広告提示や販促活動も一般的になっている。たとえば、暑い日に冷たい飲料の広告が届いたり、雨の日に出前サービスからLINEメッセージが届いたりするなど、顧客がそのとき置かれている状況に応じた販促が可能となっている。さらには、駅の自動販売機がデジタル化され、搭載されたカメラにより顧客の属性を認識し、気温や季節なども踏まえて画面にオススメ商品が提示されるといった例もある。

このような、顧客が置かれている状況を考慮してマーケティングを仕掛ける試みは「コンテクスト・ベースのマーケティング」と呼ばれ、ITの進展とともにマーケティングの分野で注目を集めている手法である。もし同じ広告を同じ顧客に提示したとしても、その人の周囲の環境が変われば当然その効果も変わりうる。これまでターゲティングの主流であった固定的な顧客属性の情報にとどまらず、時々刻々と変化する気温、天気、場所、時間、季節のイベント等々の流動的な情報までを考慮に入れてアプローチしようというものである。

ここで紹介する論文、Kawaguchi, Uetake and Watanabe (2018 accepted) は、このコンテクスト・ベースのマーケティングの効果を実証した一例だ。実際にどれだけの売上アップの効果があるのか、周囲の状況はその効果にどれほどの影響を与えるのかを分析しており、JR東日本ウォータービジネスが主にエキナカで提供している「次世代自動販売機」を用いた商品の「オススメ」(レコメンデーション)の効果と周囲の状況をデータで捉え検証している(写真1参照)。同社の次世代自販機は、従来の自動販売機とは異なりデジタル画面が採用されており、顧客はディスプレイにタッチして飲料等の商品を購入する。この自販機には顧客を認識するためのカメラが搭載されており、ここから得た情報を用いて、顧客の年代や性別に応じてオススメする商品にサインが点灯する。顧客情報に加えて季節も考慮してオススメする商品が選ばれる。また、駅の自動販売機は、おおむね価格が統一されており、顧客が1人で(多くの場合)1つの好みに従って選んで買うという極めてシンプルな状況であり、顧客の併売や価格差などの複雑な要素に惑わされることなくデータ分析をしやすい状況でもある。

写真1 JR東日本ウォータービジネスの次世代自販機

(注) 自販機の前に立つと、上部に搭載されたカメラが人を認識して、顧客の属性と気温やカレンダー等に応じて、飲料の画像の下部にオススメ表示を出す。自販機画面には商品に加え、当日の気温や日付、広告等が表示される。

(注) 筆者撮影(JR市ヶ谷駅、2018年10月8日)。

「オススメ」と言わると、まず思い当たるのはAmazonなどのオンラインストアで「この商品を買った人はこんな商品も買っています」として関連商品が表示される場合や、購買履歴に基づくダイレクトメールかもしれない。ただし、このオススメ機能自体も、別にネット業界の専売特許ではない。衣料品店やレストランなどでも店員の「オススメ」に影響されることはあるし、スーパー、コンビニ、ドラッグストアや一般書店の店舗などでもPOP広告や展示陳列などを通じてさまざまな商品が「オススメ」されている。私たちはあらゆる場面で、オススメ情報に囲まれながら何を買うか決めているのである。最近の技術革新は、さらにそうしたマーケティング手段を拡大していると言える。

本論文の著者たちは、この次世代自販機のオススメ機能は売上にどんな効果があるのかを明らかにするために、経済学で実証手段の1つとして注目を集めている「フィールド実験」を用いた。さらに、自販機が設置されている、エキナカ、特に駅のプラットホームという特殊な状況に着目し、次の電車が来るまでの時間が短く急かされている状況や、周囲の混雑している状況が、オススメ機能の効果にどんな影響を与えているかも考慮して分析したのである。以下では、実際にどのような工夫を凝らして分析を行ったかを見ていこう。

「実験」で、オススメ効果を明らかに

自販機のオススメ機能は売上に対してどんな効果があるのか、駅での時間的なプレッシャーや周囲の混雑状況はオススメ表示の効果に何らかの影響を及ぼしているか、などの点を明らかにするのが本論文の目的であり、マーケティング担当者の関心事でもあるだろう。しかし、実際にこうした販促の効果だけを抜き出して明確に示すのは、想像以上に難しい場合が多い。この場合でも、「オススメした」という事実以外にも売上を左右する要因はたくさん存在する。新商品を盛んにオススメした結果たくさん売れたとしても、それがオススメ表示の効果なのか、オススメされなくても同じだけ売れていたのかを事後的に明らかにするのは、実は非常に難しい。

マーケティング担当者としては、やはりイチオシ新商品や売れ筋商品を重点的に販促したいと思うだろう。こうした判断はビジネスとしては当然だが、施策の純粋な効果を取り出して正確に測ろうとする場合には非常に大きな障害となってしまう。商品ごとに売れ行き見込み、消費者がオススメに反応してくれる可能性など、それぞれ特性が異なるため、それを無視して分析すると、売上の変動が販促の効果なのか商品特性の影響なのか判別できなくなってしまう。また、自販機のオススメ表示以外にも広告に触れる機会は山ほどある。たとえば、駅の掲示板や電車の中にも飲料の広告を目にするし、昨日の夜に見たその商品のテレビCMが頭に残っているかもしれない。さらには、SNSで流れてきた広告を見て、すでにそのドリンクが気になっていたのかもしれない。加えて難しいのは、本論文が、駅のホームで電車を待っている間の購買という状況下で、(1) ラッシュアワーの電車が次々来て急かされていることによる影響や、(2) 周囲の混雑からの影響までも販促効果から識別して、オススメ機能のメカニズムを詳細に分析しようとしている点だ。

こうした分析上の困難は、実際のビジネスや政策の現場という極めて複雑な状況での人間の行動を扱う社会科学には常につきまとう問題である。それをどうにかして乗り越えるために、専門家たちが数多くの洗練された統計手法や分析上の工夫を考案してきた。その中でも、経済学の分野で近年注目を集めているのが「実験」である。実験と聞くと、物理、化学、生物などの教室や実験室で行われる実験が真っ先に思い起こされるだろう。しかし、心理学、マーケティング、そして経済学の教育や研究現場でも、学生などを対象に被験者を実験室に集めて実験が行われている。たとえば、集まった被験者をランダムに2つのグループに分けて作業をさせ、片方にのみ何らかの働きかけ(介入)を行い、その後の両グループの結果を比較して介入の効果を見る、といったような実験である。被験者をランダムに分けることで、介入前にはグループ間で差がなく、介入するかしないかのみが異なるという状況が作り出せるとされているため、介入効果「だけ」を取り出して見ることができるのである。

さらに実験は、ビジネスの現場でも頻繁に行われている。たとえば、コンビニやスーパーの大規模チェーンでは、まず一部の店舗でのみ販促プログラムを実施し、まだ行っていない店舗と比較して効果を確認するといったことが行われている。また、「A/Bテスト」という用語を耳にする機会も多いかもしれない。これはウェブサイトを準備する際に複数パターンのデザインを用意し、閲覧者が訪れるたびにランダムに異なるデザインで表示させ、どのデザインが申込件数や購買件数が多かったかなどを確認し、目的に最も合致したデザインを選ぼうというものである。こうした現場での実験は上記の実験室実験とは異なり、現実の複雑な状況を踏まえて、被験者も学生ではなく実際の顧客や利用者を対象に分析することができる、より実践的な方法である。これは特に「フィールド実験」と呼ばれ、経済学で近年最も注目されている研究手法の1つである。経済学におけるフィールド実験は、開発途上国で政策を実施する際に、事前にその効果を検証するための社会実験として実践されてきたことで大きな注目を集めた(たとえば、バナジー=デュフロ『貧乏人の経済学』を参照)。 本論文の最も重要なポイントは、このフィールド実験という手法を用いて、企業のマーケティングという実務の現場を対象に、オススメ表示という販促プログラムの原因と結果のメカニズムを明らかにしながら分析している点である。そうした分析が可能となったのは、JR東日本ウォータービジネスが抱える次世代自販機の性能と販売網、そして同社のデータの管理体制や分析への理解が優れていたためである。本論文は、気鋭の経済学者たちが企業と共同で行ったからこそ可能となった研究成果だ。その成果は、学術論文として価値があるだけでなく、企業がマーケティング計画を改善するうえでも実践的で有用なインプリケーションが示されている。まさに、「背景:ビッグデータを活かすにはエキスパートが描く設計図が必要」で述べたようなビジネス現場での経済学者の活躍を示した好例である。以下では、実際にどんなデータを集め、どのようにこの状況をデータで捉えたのかを、もう少し詳しく見ていこう。

計測の方法と実験デザイン

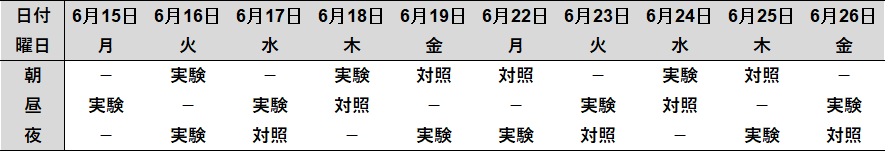

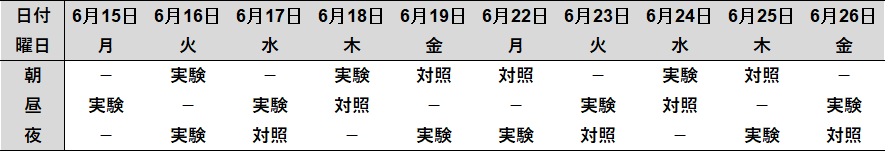

分析対象は、東日本ウォータービジネスが次世代自販機を設置する首都圏を中心とした東日本の各駅のプラットホームにある自販機のデータである(詳細は、同社のサイト内「次世代新飲料自販機設置箇所」参照)。実験は2013年6月に行われ、実際に分析に用いられたデータは6月15日(月)~26日(金)の平日10日間のものである。自販機は非常に多くの場所に設置されており、無数の乗客が利用しているため、得られたデータも非常に大規模なものであった。

売れそうな商品をオススメするなどの表示の恣意性が招く問題に対しては、個々の自販機ごとに商品構成は異なるものの、本論文の著者らが選定した商品群の中から各自販機でランダムにオススメされるように統制することで対応し、オススメの効果だけを取り出すための準備を整えた。さらに、次の電車に急かる状況を「時間プレッシャー」、周囲の混雑状況を「混雑プレッシャー」として以下のように定義し、データとして捉えた。

(1) 時間のプレッシャー: 各駅の時刻表に基づいて次の電車が来るまでの時間をもとに消費者1人ひとりについて数値化。時刻表は実際の状況と異なる場合があるが、きわめて正確な運行が当たり前の日本だからこそ妥当な数字として時刻表情報を活用できた。

(2) 混雑プレッシャー: 国土交通省が電車の利用経路を調査した「交通センサス」の個人ごとのデータを国交省に請求して入手し、本分析のために整理・加工してデータセットを構築。同データからは、調査対象者個人ごとに、何時何分に何駅から何線に乗り、何時何分に何駅で乗り換え、何時何分に何駅で降りた、という情報を得ることができる。

なお、これらの影響は本論文が突然注目したものではなく、多くの先行研究が存在する。たとえば、スーパーで商品をタグ付けして、顧客の滞在時間から時間プレッシャーを推測した研究や、より多くの人が周りにいる地下鉄に乗っている人にランダムにクーポンを配信して効果を測ろうとした研究などがある。時間プレッシャーの代表的な研究はDhar and Nowlis (1999) であり、さまざまな状況下での商品や店舗の選択行動に対して制限時間を与えるとどのような変化が生じるかについて、学生を対象とした実験室実験を通じて示している。また、混雑プレッシャーの分析の端緒となった研究はHarrell, Hutt and Anderson (1980) であり、店舗の混雑度合いが顧客満足や顧客の店舗へのロイヤリティなどのサービスの成果を低減させる影響を見出している(R. Dhar and S. M. Nowlis (1999) "The Effect of Time Pressure on Consumer Choice Deferral," Journal of Consumer Research, 25 (4): 369–384. G. D. Harrell, Michael D. H. and J. C. Anderson (1980) "Path Analysis of Buyer Behavior under Conditions of Crowding," Journal of Marketing Research, 17 (1): 45-51.)。

本論文は、駅のホームという状況の中で、これらの影響をより正確に捉えた形でオススメ表示の効果を計測することが企図されている。

実験は、表1で示した設計とスケジュールで、筆者らが設定した方法でオススメが表示される「実験」と、比較対象としてオススメが表示されない「対照」が10日間の朝・昼・夜の時間帯でランダムに出現するように設定された。これにより、オススメの効果のみを取り出したうえで、1日の中で異なる時間プレッシャーや混雑プレッシャーの影響も区別して、分析することができる(なお、この実験デザインにより、実験グループと対照グループは分析目的以外の要素が同質になるよう、うまくバラけさせることができている。詳しくは本論文を参照)。なお、先に触れたA/Bテストのように、実験対象者を単純に無作為に分けて施策を行うというのが最も簡単な実験デザインである。その一方、今回のケースは自販機システムの技術的な理由でA/Bテストを行うことが不可能な状況であった。現実の状況になるべく忠実に実験を行おうとすれば、こうした状況にしばしば直面するのはやむをえない。しかしこのような場合でも、本論文で行われたように実験デザインを工夫することで、施策の因果的な効果に迫ることができるというのは、非常に重要なポイントであろう。

表1 実験のデザインとスケジュール

(注) 表中の「朝」は午前10時より前、「昼」は午前10時から午後6時まで、「夜」は午後6時以降の時間帯である。また、「実験」では本論文で設定されたオススメがなされた一方、「対照」ではオススメがなされていないことを示す。なお、「-」ではJR東日本ウォータービジネスによる通常の方法でオススメ商品が選ばれていることを示している。本論文では「実験」と「対照」の比較に基づいてオススメの効果を見ている。

本論文は、このような実験デザインのもとで、時間プレッシャーと混雑プレッシャーの影響をふまえ、まず自動販売機全体での売上に対するオススメ効果を検証した。次に、より詳細な効果の原因を探るために、個別の商品ごとの売上に対する効果を分析した。こうすることで、オススメ表示による売上への直接的な効果と、同じ自販機の別の商品の売上に対する間接的な効果とに分けて、販促効果と周囲の状況が及ぼし得る影響のメカニズムに迫った。以下ではこれらの結果の主要なポイントを紹介する。

状況に応じて変化するオススメの効果を見極める

本論文では主な分析結果を、以下の3つのように区別して検討した。

(1) 売上効果(sales effect): 自販機全体で見た場合の売上アップ効果

(2) 選択効果(choice effect): 商品ごとに見た場合にオススメした商品の売上をアップさせる直接的な効果

(3) 漏出効果(spillover effect): 自販機の中でオススメ表示を付けたものとは異なる商品の売上をアップさせる間接的な効果

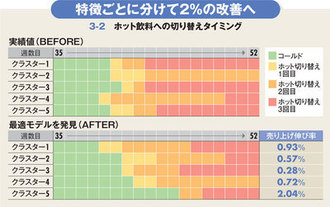

時間帯や曜日の影響を取り除いて分析した結果、自販機全体の売上を1日当たり4.5%程度アップさせる効果が見られた。また、商品ごとの選択効果と漏出効果については、それぞれ3.8%、3.6%程度、売上をアップさせる効果が確認された。これにより、ある商品にオススメ表示が出た場合に、その商品自体の売上への効果だけでなく、同じ自販機の中の別の商品にも効果が波及していたことが確認された。こうした広告の波及効果についても、消費者行動論や心理学、マーケティングの分野において膨大な先行研究が存在する。特に大きく2つの波及効果が検討されており、同じカテゴリー内の商品への波及と、カテゴリーに関わらず消費者が商品を探している中で陳列やPOP広告などにより注意が向いたことによる波及が指摘されている。本論文では、特に後者の効果を実証的に検証している。

次に、時間プレッシャーの影響を見てみよう。朝のラッシュアワーは運行ダイヤが過密で、消費者は強い時間プレッシャーにさらされる。こうした状況でオススメ表示が出ると売上が落ちてしまう傾向が見られた。一方で、時間に余裕のある昼の時間帯では、オススメが表示された際に売上がアップしていた。なぜ、このような結果となったのだろうか。著者らはこの結果を、時間に余裕のないラッシュアワーではオススメが表示されることで消費者の検討負荷を高め、決めるまでにより時間がかかってしまうために電車が来てしまって購入を諦める、といったケースが出てくるからではないか、と考察している。たとえば、「いつものお茶を買おう」と思って自販機に来た消費者が、想定外の商品をオススメされたことで迷っている間に次の電車が来てしまう、といった構造である(急いでいるときには簡易的な基準で決めてしまうヒューリスティックに基づく意思決定という心理学や行動経済学の理論とも整合的だ)。さらに、商品ごとの影響を見てみると、選択効果、漏出効果ともにオススメ機能を低減させる効果が一貫して見られた。

また混雑プレッシャーの影響については、本論文の結果からは必ずしも確定的な結果は得られなかったものの、自販機全体ではオススメ表示の効果をやや高めていた。ただし商品ごとに見てみると、周囲がより混雑している場合には選択効果を弱める傾向が見られた一方で、漏出効果を強める可能性が示唆された。つまり、周囲が混雑しているときに商品のオススメ表示を目にすると、オススメされた商品自体の売上への効果は落ちるものの、その自販機の別の商品の売上をアップされる効果はむしろ強まる傾向が見出されたのである。この点について、本論文の著者らは、混雑している状況でオススメ表示が出ると自販機での購買意欲は高まるものの、オススメされた商品が欲しいとは限らないため、結果としてオススメされた商品以外に売上アップ効果が波及するのではないかと解釈している。

経済学はビジネス現場でもっと活かせる

本論文のように緻密な設計の下でフィールド実験を行うことで、「オススメ表示は本当に売上をアップさせるのか?」「なぜそのような効果が生じるのか?」「周囲の状況の影響はその効果にどんな影響を与えるのか?」といった、マーケティング施策の原因と結果の構造にまで踏み込んだ分析ができる。この分析結果は、さらに、自販機のオススメ表示という販促の効果を改善させるための実践的示唆も与えてくれる。たとえば時間プレッシャーを考慮することで、ラッシュアワーの時間帯はあまり認知度の高くない新商品などのオススメは逆効果であることがわかる。逆に、お昼の余裕のある時間帯であり、かつ人の多い駅などの環境は、イチオシの新商品をオススメして消費者の興味を惹くチャンスとなるかもしれない。また本論文の著者らは、時間プレッシャーの厳しい時間帯にオススメ表示をストップさせることで、1日当たりの利益を50万円改善できるといった試算も示している。加えて、こうした実践的な示唆を踏まえて施策を変更し、再び実験を行って検証するというサイクルを回すことで、より効果的なマーケティング活動にもつなげることができるのである。

ここで注意したいのは、本論文の分析は、単にビッグデータが使えたなどという表面的な要因で可能となったわけではない、という点である。どれほど巨大なデータがあっても、事後的に販売パターンを分析しただけでは、なぜそのようなパターンが生じたかというメカニズムの部分はブラックボックスとなってしまい、原因と結果の構造に迫ることができない。著者たちがパターンや相関の分析を越えて、施策の因果的な構造を明らかにすべく緻密にフィールド実験をデザインしたからこそ、可能となった分析なのである。施策と効果のメカニズムまで理解してはじめて、他の場面へも応用可能な知見を得ることができる。そのためには、理論や先行研究を踏また仮説を事前に組み立て、因果関係をクリアにするための実験計画を設計する必要がある。これを実践するうえでのスキルとして、経済学の知見が威力を発揮するのである。

この研究は、本論文の著者らがJR東日本ウォータービジネスに対し、次世代自販機を使って顧客の意思決定を分析するための実験を行えないか手紙で打診したことがきっかけとなり、共同で調査・研究を進めることに至った。著者らは論文を執筆するだけでなく、分析結果をふまえて同社にコンサルティングも行うことを事前に提案して研究に取り組み、同社も著者たちとの議論を通じて施策の改善につなげた。同社が元々ビジネスへのデータ活用関心が高く、データの管理体制が整っていて精緻な実験が行いやすい環境であったことも幸いした。著者らは、同社の人々を交えた議論の中で、担当者たちの分析に対する理解は非常に深かと感じたという。さらに、この調査・実験を通じて得た経験は、著者らと同社の人々との信頼関係の構築にもつながり、本研究終了後も異なる実験やデータ分析の意見交換などで交流が続き、別の研究やビジネス・プロジェクトも進んでいる。本論文は、研究者とビジネス現場の人々の双方が協働によるメリットを実感し、継続していこうと思うきっかけをつくった事例でもある。こうした経験の積み重ねが、研究とビジネスをともに発展させていく礎にもなりうる。

「背景:ビッグデータを活かすにはエキスパートが描く設計図が必要」でも触れたように、企業のデータに対する意識はIT環境の進化とともにどんどん変わっている。そして、経済学の知見をビジネスに生かしていこうという意識は、世界中で広く見られるようになり、第一線の経済学者が企業に移籍したり、博士号取得者が採用されたりする例も増えている。本論文で見られたように、アカデミックな方法論に基づく分析は、研究として価値があるだけでなく豊かな経営上の示唆も導き出すことができる。企業側がそうしたアカデミックな専門人材を活用に目を向ける価値は十分にあると言えるだろう。また、そこでの効果的なマッチングを実現していくためには、アカデミアから研究成果の発信や提供も不可欠だ。アカデミアとビジネス現場との協働は、研究とビジネス双方の進展に大きな相乗効果を生む可能性を秘めている。

「背景: ビッグデータを活かすにはエキスパートが描く設計図が必要」へ

CREPEフロンティアレポートシリーズはCREPE編集部が論文の著者へのインタビューをもとにまとめたものです。

JR新宿駅にある「常温」の飲料を買える自動販売機 Photo by Takeshi Kojima

JR新宿駅にある「常温」の飲料を買える自動販売機 Photo by Takeshi Kojima すかいらーくが2014年10月から提供を始めたガストアプリ。クーポンなどで誘客に成功している

すかいらーくが2014年10月から提供を始めたガストアプリ。クーポンなどで誘客に成功している 円城寺次郎記念賞受賞者論文(下)データ分析、ビジネスで脚光

円城寺次郎記念賞受賞者論文(下)データ分析、ビジネスで脚光

0 Comments:

コメントを投稿

<< Home