以下の脇田成『マクロ経済学のパースペクティブ』#3☆が上のダンロップ=ターシス(によるケインズ)批判に触れている。ただしケインズ批判ではなくRBC批判の文脈においてというところが興味深い。

この問題は雇用に関係するが全体として転形問題に似ている。

ケインズを批判している人は紙幣が紙切れ同然になるインフレを想定していない。実際のところハイパーインフレは先進国では滅多に起きないが戦前のドイツでは起きた。

(貨幣の中立性を疑うトービンは批判されがちだが、トービンは現実の恐慌を見て知っていた。)

脇田の書はラムゼイやRBCに関する2,3章が分かりやすい。ゲーム理論、日本社会論、サーチ理論、計量経済学に触れているので大部になった。DSGEは言及されていない。

マクロ経済学のパースペクティブ

著者名等 脇田成/著

出版者 日本経済新聞社

出版年 1998.05

大きさ等 22cm 384p

要旨 1970年代の「新しいマクロ経済学」の抬頭から四半世紀。その間に登場したさまざま

な分析枠組みをサーベイし、それらの理論的成果が現実の経済の動きとどう関係するかを

考察した意欲作。

目次

第1章 動学的マクロ経済学の発展と日本経済

第2章 最適成長モデルと時間を通じた決定

第3章 RBCモデルの基本構造―新しい景気循環の理論 ☆

第4章 世代重複モデルと社会保障

第5章 消費と資産価格―高すぎる株価収益率のパズル

第6章 企業と投資関係―タイミングを決める理論

第7章 新ケインジアン経済学と協調の失敗―透明な市場は創出できるか

第8章 契約とサーチの理論―実質賃金硬直性と労働市場のモデル

第9章 貨幣と信用の理論―日本のバブルの物語

第10章 内生的成長理論―「貧しいままの国」と「ますます富める国」

脇田の扱い方と違い、通常ダンロップ=ターシス批判はマネタリズムを強化することに使われているようだ。

今は完全雇用なのか? 総需要の効果、労働需給曲線、UV分析…… - Togetterまとめ

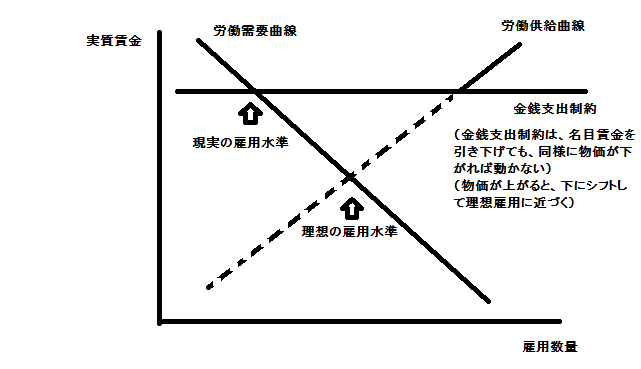

https://togetter.com/li/1078720- 完全雇用の意味の食い違いみたいなものがあって、それはケインズが一般理論において(不)完全雇用の定式化をミスしたことに由来するのではないかと思っている。 ケインズの理論では総需要追加がインフレを通じて実質賃金を引き下げ、雇用が増えることになっていた。 これは実証的に間違いだった。

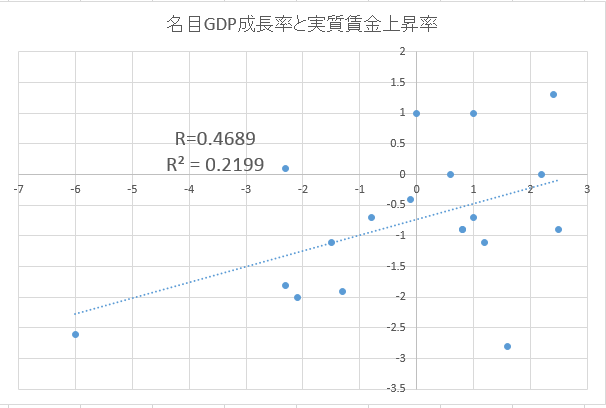

望月夜 @motidukinoyoru2017-02-06 22:29:57ダンロップ=ターシス批判によって、実質賃金は反循環的ではなく、正循環的であることがわかった。 それに従い、ケインジアンは理論を修正し、総需要追加が(インフレによる実質賃金切り下げではなく)企業の生産量を伸ばすというメカニズムを用いるようになった。

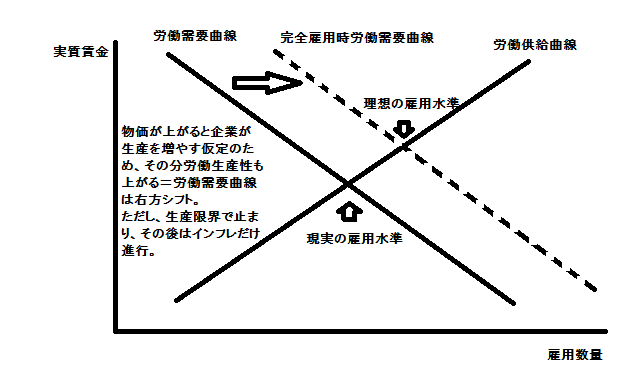

望月夜 @motidukinoyoru2017-02-06 22:29:57ダンロップ=ターシス批判によって、実質賃金は反循環的ではなく、正循環的であることがわかった。 それに従い、ケインジアンは理論を修正し、総需要追加が(インフレによる実質賃金切り下げではなく)企業の生産量を伸ばすというメカニズムを用いるようになった。 望月夜 @motidukinoyoru2017-02-06 22:33:04総需要追加が不完全情報や粘着価格を通じて企業の生産量を増やすようなモデルでは、労働者一人当たりの限界生産物が増加することを通じて、実質賃金と雇用量が並行して増えるシフトが実現する。 このことから、実質賃金が減りつつ雇用が増えるシフトは、実は総需要由来ではないことが予想される。

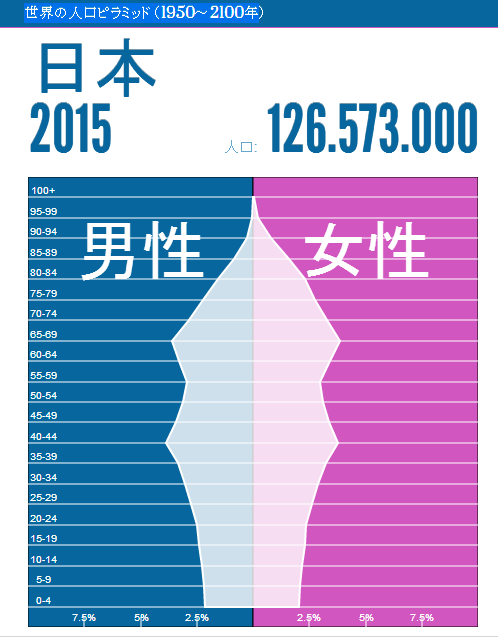

望月夜 @motidukinoyoru2017-02-06 22:33:04総需要追加が不完全情報や粘着価格を通じて企業の生産量を増やすようなモデルでは、労働者一人当たりの限界生産物が増加することを通じて、実質賃金と雇用量が並行して増えるシフトが実現する。 このことから、実質賃金が減りつつ雇用が増えるシフトは、実は総需要由来ではないことが予想される。 望月夜 @motidukinoyoru2017-02-06 22:45:39私は、昨今の雇用数量改善は、人口動態シフトが起こしたという仮説ameblo.jp/nakedcds/entry…を採用しており、このことは、まだ総需要追加による労働限界生産力シフトの余地がまだあることを示唆する。 現状は、雇用余地が増えないまま、ワークシェアが進んだに過ぎない。

望月夜 @motidukinoyoru2017-02-06 22:45:39私は、昨今の雇用数量改善は、人口動態シフトが起こしたという仮説ameblo.jp/nakedcds/entry…を採用しており、このことは、まだ総需要追加による労働限界生産力シフトの余地がまだあることを示唆する。 現状は、雇用余地が増えないまま、ワークシェアが進んだに過ぎない。 望月夜 @motidukinoyoru2017-02-06 22:47:32総需要追加によって労働限界生産力が追加されたとき、それがさらなる就業者増加として消化されるか、就業者一人当たり所得の増加として消化されるかは分からないが、いずれにせよ、より望ましい均衡へのシフトであることに疑う余地はないはずだ。その意味で、「理想の」完全雇用はまだ遠い。

望月夜 @motidukinoyoru2017-02-06 22:47:32総需要追加によって労働限界生産力が追加されたとき、それがさらなる就業者増加として消化されるか、就業者一人当たり所得の増加として消化されるかは分からないが、いずれにせよ、より望ましい均衡へのシフトであることに疑う余地はないはずだ。その意味で、「理想の」完全雇用はまだ遠い。 望月夜 @motidukinoyoru2017-02-07 06:35:11UV分析という手法では、雇用失業率と欠員率(有効求人数の余り具合)のバランスで完全雇用を評価しており、この評価からは完全雇用が実現していることになっている。 jil.go.jp/kokunai/statis… ただ、これはデフレ傾向をうまく説明できない。@sunafukin99

望月夜 @motidukinoyoru2017-02-07 06:35:11UV分析という手法では、雇用失業率と欠員率(有効求人数の余り具合)のバランスで完全雇用を評価しており、この評価からは完全雇用が実現していることになっている。 jil.go.jp/kokunai/statis… ただ、これはデフレ傾向をうまく説明できない。@sunafukin99 望月夜 @motidukinoyoru2017-02-07 06:41:45UV分析は、雇用失業率と欠員率の比較を用いていることからわかるように、単純な数量のバランスを評価することに特化しており、そのバランスがどのように実現するかには踏み込んでいないし、まして生産量や賃金がどうなるかも性質上評価することは出来ない。 @sunafukin99

望月夜 @motidukinoyoru2017-02-07 06:41:45UV分析は、雇用失業率と欠員率の比較を用いていることからわかるように、単純な数量のバランスを評価することに特化しており、そのバランスがどのように実現するかには踏み込んでいないし、まして生産量や賃金がどうなるかも性質上評価することは出来ない。 @sunafukin99 望月夜 @motidukinoyoru2017-02-07 06:51:13加えて、UV分析が予想する均衡失業率は欠員率(求人数の余り具合)から評価されるから、可変的であり、実際ここ数年は均衡失業率自体が減少傾向にある。 欠員率は、雇用のミスマッチがあれば高まるのだが、雇用のミスマッチは失業の履歴効果で強化されるからである。 @sunafukin99

望月夜 @motidukinoyoru2017-02-07 06:51:13加えて、UV分析が予想する均衡失業率は欠員率(求人数の余り具合)から評価されるから、可変的であり、実際ここ数年は均衡失業率自体が減少傾向にある。 欠員率は、雇用のミスマッチがあれば高まるのだが、雇用のミスマッチは失業の履歴効果で強化されるからである。 @sunafukin99 望月夜 @motidukinoyoru2017-02-07 06:53:57失業の履歴効果(高失業による労働力陳腐化)によって欠員率が上がるのとは逆に、就業率自体が上がると、労働市場全体の労働力陳腐化が抑制され、これは欠員率を抑制し、均衡失業率が変化する。これはUV曲線(雇用失業率と欠員率のトレードオフ関係)を変化させる。 @sunafukin99

望月夜 @motidukinoyoru2017-02-07 06:53:57失業の履歴効果(高失業による労働力陳腐化)によって欠員率が上がるのとは逆に、就業率自体が上がると、労働市場全体の労働力陳腐化が抑制され、これは欠員率を抑制し、均衡失業率が変化する。これはUV曲線(雇用失業率と欠員率のトレードオフ関係)を変化させる。 @sunafukin99

視点争点:アベノミクスで実質賃金は緩く上昇(参考文献紹介) - ハリ・セルダンになりたくて

http://d.hatena.ne.jp/koiti_yano/20130805/p12013-08-05

■[統計学][マクロ経済学] 視点争点:アベノミクスで実質賃金は緩く上昇(参考文献紹介)

本日発売の「週刊エコノミスト」の連載「視点争点」に矢野の記事「アベノミクスで実質賃金は緩く上昇」(文字数に制限があり、このタイトルになりました)が掲載されています。紙数の関係上、参考文献を載せられなかったので、このエントリーで補足します。

ケインズが「雇用・利子および貨幣の一般理論」で「実質賃金は景気に反循環的半循環的である」と述べたがの1936年。それに対する実証的批判はダンロップとターシスによってそれぞれ1938年、1939年に行われました。当時ダンロップは24歳で、アメリカからケインズの所に留学中。その後、89歳まで生きたダンロップは1998年にJournal of Economic Perspectivesにこの論争(実質賃金は反循環的半循環的か順循環的か)についてサーベイ論文(というか回顧論文?)を書いています。

http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.12.2.223

日本で実質賃金が順循環的か反循環的半循環的かについては以下の実証が有名です。有賀他(1992)

http://www.mof.go.jp/pri/publication/financial_review/fr_list2/r22/r_22_130_161.pdf

矢野の今回の記事で1997年以降のデータに限ってグラフを作ったのは以下の研究に基づきます。

黒田祥子・山本勲、(2006)、『デフレ下の賃金変動―名目賃金の下方硬直性と金融政策』、東京大学出版会

全般的な議論としては以下の教科書の第5章(特に第6節)にまとまっています。

ローマー(2010)、『上級マクロ経済学[第3版]』(日本評論社、堀雅博・岩成博夫・南

條隆訳)

労働需給曲線で考えるアベノミクス|批判的頭脳

http://ameblo.jp/nakedcds/entry-12134814210.htmlテーマ:経済学・経済論

ラベル: rbc

0 Comments:

コメントを投稿

<< Home