http://nam-students.blogspot.com/2016/06/john-von-neumann-1903-1957.html

John von Neuman, and Oskar Morgenstern : Theory of Games and Economic Behavior 2nd ed. 1947

http://jmvidal.cse.sc.edu/library/neumann44a.pdf

総計一致の二命題

https://nam-students.blogspot.com/2020/02/blog-post_73.html

数学もどき批判

https://www.rieti.go.jp/jp/columns/s16_0005.html

思想としての近代経済学

https://www.amazon.co.jp/dp/4004303214/

LSE

https://nam-students.blogspot.com/2019/04/london-school-of-economics-and.html

森嶋が引用したハーンの論考

https://www.jstor.org/stable/2232512?read-now=1&seq=1#metadata_info_tab_contents

資本財にまで拡張して,諸財を包括的に捉え,しかもひとつの集計値にまとめて扱うことを

回避しながら,それら包括的な諸財全体が,一定の成長率で増加を続けていく,という描像を,

数学的に描くことに成功したのが,フォン・ノイマンモデルの功績だった。

このような,包括的に捉えられた諸財の一定率における成長の過程においては,それら諸財

のうち,ひとつひとつの財が,まったく同率で増加していく,と考えられる。》

《成長モデルが単なる空想(empty dream)モデルを脱脚するためには,多部門モデルで

なければならず,しかも結合生産を適切に取り扱わねばならない,このような要請を

満たす最初のモデルを提唱したのはフォン·ノイマンである.ノイマンは次のような

仮定をおいた.

(a)すべての財の生産について規模に関する収穫がー定である,

(b)労働の供給は際限なく拡大しうる,

(c)賃金は労働者が生存可能な生物学的に最小限の財を購入しうるに過ぎない水準に

固定されている,

(d)資本家の全所得は自動的に新たな資本財に投入される,

明らかにこのモデルは資本家の消費を無視し,また実質賃金率を決定する上での

労働供給の役割も考慮していない.労働者は農場の家畜と同等であり、資本家は資本の

セルフサービス・スタンドのようなものに過ぎない.》

森嶋通夫著作集3:118頁

Theory of oscillations, by A.A. Andronow and C.E. Chaikin

詳細情報

Theory of Oscillations

式の導出と前提条件

被食者の増殖速度

捕食者の増殖速度

個体数の振る舞い

平衡点

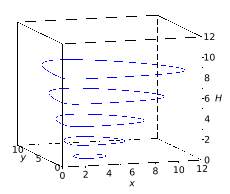

となる[26]。ここで i は虚数単位で、固有値は複素共役の純虚数となっており、平衡点 (d/c, a/b) は渦心点となっている[27]。よって平衡点近傍の限りにおいては、平衡点周りで状態点が近づきも離れもしない、中立安定な平衡点となる[28]。

となる[26]。ここで i は虚数単位で、固有値は複素共役の純虚数となっており、平衡点 (d/c, a/b) は渦心点となっている[27]。よって平衡点近傍の限りにおいては、平衡点周りで状態点が近づきも離れもしない、中立安定な平衡点となる[28]。アイソクライン法による概略

保存量

解曲線と個体数振動

- 被食者増加後に、捕食者増加

- 捕食者増加後に、被食者減少

- 被食者減少後に、捕食者減少

- 捕食者減少後に、被食者増加

安定性

実際の生物における例

ダンコナとヴォルテラの研究

周期的変動の例

モデルの改良

ロトカ・ヴォルテラの競争モデル

注釈

出典

脚注

- ^ a b 日本生態学会(編) 2004, p. 141.

- ^ 日本生態学会(編) 2015, p. 44.

- ^ Steven H. Strogatz 『ストロガッツ 非線形ダイナミクスとカオス―数学的基礎から物理・生物・化学・工学への応用まで』 田中久陽・中尾裕也・千葉逸人訳、丸善出版、2015年、208頁。ISBN 978-4-621-08580-6。

- ^ a b 巌佐 1990, p. 35.

- ^ 日本生態学会(編) 2015, pp. 40–41.

- ^ マレー 2014, p. 71.

- ^ a b Berryman 1992, p. 1531.

- ^ Lotka, A.J., "Contribution to the Theory of Periodic Reaction", Journal of Physical Chemistry A|J. Phys. Chem., 14 (3), pp 271–274 (1910)

- ^ Goel, N.S. et al., “On the Volterra and Other Non-Linear Models of Interacting Populations”, Academic Press Inc., (1971)

- ^ マレー 2014, pp. 65–66.

- ^ a b マレー 2014, p. 65.

- ^ ハーバーマン 1992, p. 108.

- ^ a b c 日本生態学会(編) 2015, p. 42.

- ^ 寺本 1997, p. 25.

- ^ a b 伊藤 1994, p. 80.

- ^ 『「数」の数理生物学』 日本数理生物学会、瀬野裕美(責任編集)、共立出版〈シリーズ 数理生物学要論 巻1〉、2008年、初版、9頁。ISBN 978-4-320-05675-6。

- ^ Berryman 1992, p. 1534.

- ^ ハーバーマン 1992, pp. 108–109.

- ^ a b c 日本生態学会(編) 2015, p. 43.

- ^ 大串 1994, p. 71.

- ^ a b c ハーバーマン 1992, p. 112.

- ^ 寺本 1997, p. 77.

- ^ a b c マレー 2014, p. 67.

- ^ Hirsch et al. 2007, p. 246.

- ^ a b ハーバーマン 1992, p. 116.

- ^ Hirsch et al. 2007, p. 247.

- ^ Hirsch et al. 2007, p. 60.

- ^ ハーバーマン 1992, pp. 116–117.

- ^ 寺本 1997, p. 21.

- ^ ハーバーマン 1992, pp. 71–73.

- ^ ハーバーマン 1992, p. 111.

- ^ 重定南奈子、日本数理生物学会(編)、1993、「第1章 数理生態学」、『生命・生物科学の数理』、岩波書店〈岩波講座 応用数学 4 [対象 8]〉 ISBN 4-00-010514-0 pp. 8

- ^ a b 日本生態学会(編) 2005, p. 33.

- ^ a b c ハーバーマン 1992, p. 114.

- ^ 大串 1994, pp. 71–72.

- ^ a b c 日本生態学会(編) 2004, p. 144.

- ^ a b ハーバーマン 1992, p. 119.

- ^ a b 寺本 1997, p. 99.

- ^ 巌佐 1990, p. 36.

- ^ Shagi-Di Shih (1997年12月). “THE PERIOD OF A LOTKA-VOLTERRA SYSTEM”. Taiwanese Journal of Mathematics (The Mathematical Society of the Republic of China) 1 (4): 453. ISSN 2224-6851 2016年3月2日閲覧。.

- ^ a b Hirsch et al. 2007, p. 248.

- ^ a b 日本生態学会(編) 2015, p. 45.

- ^ a b 寺本 1997, p. 100.

- ^ ハーバーマン 1992, pp. 125–126.

- ^ マレー 2014, p. 66.

- ^ ハーバーマン 1992, pp. 122.

- ^ ハーバーマン 1992, pp. 115–117.

- ^ ハーバーマン 1992, p. 117.

- ^ 大串 1994, p. 73.

- ^ Hirsch et al. 2007, p. 249.

- ^ ハーバーマン 1992, pp. 128–129.

- ^ 日本生態学会(編) 2015, pp. 45–46.

- ^ マレー 2014, pp. 71–73.

- ^ 日本生態学会(編) 2015, pp. 46–49.

- ^ a b ブラウン 2012, pp. 224–225.

- ^ Whittaker 1941, p. 707.

- ^ ブラウン 2012, p. 225.

- ^ Whittaker 1941, p. 710.

- ^ ブラウン 2012, pp. 229–230.

- ^ a b 日本生態学会(編) 2015, p. 40.

- ^ a b 日本生態学会(編) 2004, pp. 141–142.

- ^ ハーバーマン 1992, pp. 107–108.

- ^ a b マレー 2014, pp. 68–69.

- ^ a b 伊藤 1994, pp. 80–81.

- ^ マレー 2014, p. 73.

- ^ a b マレー 2014, p. 72.

- ^ 日本生態学会(編) 2015, p. 46.

- ^ “法則の辞典の解説 ロトカ‐ヴォルテラの式【Lotka-Volterra equation】”. コトバンク. 朝倉書店. 2016年6月11日閲覧。

- ^ 巌佐 1990, p. 15.

文献リスト

- R. ハーバーマン、稲垣宣生(訳)、1992、『生態系の微分方程式』初版、 現代数学社 ISBN 4-7687-0307-0

- 寺本英、川崎廣吉・重定南奈子・中島久男・東正彦・山村則男(編)、1997、『数理生態学』初版、 朝倉書店 ISBN 4-254-17100-5

- 巌佐庸、1990、『数理生物学入門―生物社会のダイナミックスを探る』初版、 HBJ出版局 ISBN 4-8337-6011-8

- 伊藤嘉昭、1994、『生態学と社会―経済・社会系学生のための生態学入門』初版、 東海大学出版会 ISBN 4-486-01272-0

- 大串隆之、2014、「3章 昆虫の個体群と群集」、『昆虫生態学』初版、 朝倉書店 ISBN 978-4-254-42039-5 pp. 49–98

- 日本生態学会(編)、巌佐庸・舘田英典(担当編集委員)、2015、『集団生物学』初版、 共立出版〈シリーズ 現代の生態学 1〉 ISBN 978-4-320-05744-9

- 日本生態学会(編)、2004、『生態学入門』初版、 東京化学同人 ISBN 4-8079-0598-8

- ジェームス・D・マレー、三村昌泰(総監修)、瀬野裕美・河内一樹・中口悦史・三浦岳(監修)、勝瀬一登・吉田雄紀・青木修一郎・宮嶋望・半田剛久・山下博司(訳)、2014、『マレー数理生物学入門』初版、 丸善出版 ISBN 978-4-621-08674-2

- Morris W. Hirsch; Stephen Smale; Robert L. Devaney、桐木紳・三波篤朗・谷川清隆・辻井正人(訳)、2007、『力学系入門 原著第2版―微分方程式からカオスまで』初版、 共立出版 ISBN 978-4-320-01847-1

- M. ブラウン、シュプリンガー・ジャパン(編)、一樂重雄・河原正治・河原雅子・一樂祥子(訳)、2012、『微分方程式 下―その数学と応用』、丸善出版 ISBN 978-4-621-06234-0

- Alan A. Berryman (1992年10月). “The Orgins and Evolution of Predator-Prey Theory”. Ecology (Ecological Society of America) 73 (5): 1530–1535. doi:10.2307/1940005.

- E. T. Whittaker (1941年12月). “Vito Volterra. 1860-1940”. Obituary Notices of Fellows of the Royal Society (Royal Society) 3 (10): 690–729. JSTOR 769174.

外部リンク

- Weisstein, Eric W. "Lotka-Volterra Equations". MathWorld(英語).

- Predator-prey model (英語) - スカラーペディア百科事典「捕食者-被食者モデル」の項目。Lotka-Volterra Modelについての説明も含む。

- 法則の辞典『ロトカ‐ヴォルテラの式』 - コトバンク

「Mathiness」とは?

数学と経済学:The Good and Bad Uses of Mathematics

まとめ

謝辞

- 脚注

- ^ Romer, Paul M. 2015. "Mathiness in the Theory of Economic Growth." American Economic Review, 105(5): 89-93.

- ^ Lucas, Jr. Robert E., and Benjamin Moll. 2014 "Knowledge Growth and the Allocation of Time." Journal of Political Economy, 122(1): 1-51

- ^ http://paulromer.net/category/blog/

- ^ http://krugman.blogs.nytimes.com/2015/08/02/freshwaters-wrong-turn-wonkish/?_r=0

- ^ Morishima, Michio. 1984. "The Good and Bad Uses of Mathematics" in Economics in Disarrayedited by P. Wiles and G. Routh. Basil Blackwell. pp. 51-73.

- ^ Keynes, John. M. 1972. "Essays in Biography" in The Collected Writings of John Maynard Keynes. Macmillan, St. Martin's Press for the Royal Economic Society.

https://rabocchi.blog.fc2.com/blog-entry-1147.html

森嶋通夫『思想としての近代経済学』(岩波新書 新赤版321)

目次

はしがき

序章 近代経済学私観・・P1

第Ⅰ部 ビジョンと理論 ―市場の多様化と価格機能―

1 リカード―分配と成長の一般均衡理論・・P14

2 ワルラス(1)―「価値自由」の提唱・・P26

3 ワルラス(2)―大衆間の完全競争・・P38

4 シュンペーター(1)―エリート主義の経済学・・P50

5 ヒックス―市場の類型学・・P63

6 高田保馬―人口と勢力・・P75

7 ヴィクセル―資本理論と人口・・P87

第Ⅱ部 ビジョンの充実 ―経済学と社会学の総合―

8 マルクス―経済学的歴史分析・・P100

9 ウェーバー(1)―合理的行動の社会学・・P113

10 ウェーバー(2)―倫理と経済・・P125

11 ウェーバー(3)―私企業官僚制・・P137

12 シュンペーター(2)―エリートの転進・・P149

13 パレート(1)―脱合理的行動の社会学・・P162

14 パレート(2)―エリート層内の興亡・・P174

第Ⅲ部 パラダイムの転換 ―自由放任から修正主義へ―

15 フォン・ミーゼス(1)―自由放任の予定調和・・P188

16 フォン・ミーゼス(2)―社会主義と価格機構・・P200

17 ケインズ(1)―新ヨーロッパの構想・・P213

18 ケインズ(2)―セイ法則の清算・・P226

終章 若干の結論的覚え書・・P239

これまで引用・言及した記事へのリンク、その記事のタグ、言及要約

15/04/04 (パレートの方法3)

この記事につけたタグ:「パレート」 「メソッド」 「クローチェ」 「経済学」 「便宜」 「仮説演繹法」 「演繹」 「帰納」

「このようにパレートの社会学と純粋経済学は―前述したように―方法論的に対照的である。前者は帰納法に則っているが、後者における帰納的部分はゼロか無視しうる程度であるから、それはほとんどもっぱら演繹的(ないし公理論的)である。」P175

15/03/21 (パレート最適をめぐって2)

この記事につけたタグ:「パレート」 「厚生経済学」 「マーケットメカニズム」 「ケインズ」 「最後になって」 「法律学的には」

「・・・反セイ法則の経済では、完全競争の一般均衡は一般に成立しえないから、「一般均衡は最適状態(専門語ではパレート・オプティマム)である」というアロー、ドゥブローの「厚生経済の基本定理」は空文になってしまう。・・・」P159、160

「本書は近代経済学と思想―ビジョン、価値観、意志、願望―のかかわり合いを論じたから、最後に思想と科学的思考が密接に関連している部門である厚生経済学について述べておくべきだと思う。私の厚生経済学の評価は次の理由により、極めて低い。・・・」P245、246

15/03/07 (経済学と社会学2)

この記事につけたタグ:「経済学」 「社会学」 「パレート」 「メソッド」 「演繹」 「帰納」 「数」 「統計」 「対」

「もっとも彼の経済理論の「均衡」概念は古典力学的であり、社会理論のそれは確率論的、流体力学的であるから、こういう異質の均衡を調和、両立させることは簡単なことではないが、以下ではそのことは問題にしない。」P162

「このようにパレートの社会学と純粋経済学は―前述したように―方法論的に対照的である。前者は帰納法に則っているが、後者における帰納的部分はゼロか無視しうる程度であるから、それはほとんどもっぱら演繹的(ないし公理論的)である。」P175

15/02/21 (パレートの方法2)

この記事につけたタグ:「パレート」 「メソッド」 「均衡」 「ワルラス」 「ソシュール」 「構造」 「形」 「階層」 「循環」

「パレートの場合には、彼の社会学と一般均衡理論が総合されるであろう。・・・もっとも彼の経済理論の「均衡」概念は古典力学的であり、社会理論のそれは確率論的、流体力学的であるから、こういう異質の均衡を調和、両立させることは簡単なことではないが、以下ではそのことは問題にしない。」P162

15/02/14 (残り物エレメント)

この記事につけたタグ:「パレート」 「翻訳」 「位置づけ」 「マクロとミクロ」 「ヴェーバー」 「経済学」 「社会学」 「ゲームで言うと」 「林檎風」

「パレートは・・・本能や感動ないし感情が人間の非論理的行動を決定する有力な要素であると考え、それらを「基本要素」と呼んだ。」P174

「「基本要素」の原語は residue(残余)である。雑物を取り除いて後に残る残余はその物のエキスであるから、私は基本要素と訳した。日本の社会学界では「基本要素」を「残基」または「恒常体」、また「誘導」は「派生体」と訳しているようであるが、これらの訳は感心しない。」P185

15/02/07 (パレートの方法)

この記事につけたタグ:「パレート」 「メソッド」 「翻訳」 「創造」 「シュンペーター」 「イノベーション」

「パレートは次の六つの基本要素を指摘した。(1)組合せ(あるいは結合)への本能、・・・」P175

「・・・というのは彼らによれば、イタリア語の“combinazione”は英語のそれよりも意味が広く、組合せへの本能は「発明の才能、考案の才、独創性、想像力その他」を意味しうる。事実、パレートも組み合わせるという活動を次のように説明している。「実験室にいる科学者は、ある基準または仮説に従っていろいろの組合せを試みる。それらは大部分合理的であるが、時には行きあたりばったりにやったりするのである。」そして、すべての種類の革新は、このような組合せ活動の成果である。」P176

15/01/31 (官僚制と勢力論の行方)

この記事につけたタグ:「ヴェーバー」 「高田保馬」 「官僚」 「株式会社制度」 「共同体」 「人口」 「ケインズ」 「お金」 「権力」 「ゲームで言うと」

「私は、特に高田の勢力論やウェーバーの官僚制の研究を発展させ、経済学内に取り入れることが必要であると思う。」P243

「こうして日本の会社は、形式的には会社法型の会社であり続けながら、実質的には community type の会社に、戦後変質してしまった。

官僚化した会社員は、社内で出世することを望むから、一般労働者のように賃金だけを目当てにして働いているのではない。・・・」P145、146

「高田理論は、戦後の日本経済構造を説明するのに、非常に有効と思われる。・・・」P85

15/01/24 (高田保馬伝説)

この記事につけたタグ:「高田保馬」 「年代」 「2」 「ヴェーバー」 「王様風」

「講義は高田教授の次の開講の辞を以て始まった。・・・」P76

15/01/17 (経済学と社会学)

この記事につけたタグ:「経済学」 「社会学」 「ヴェーバー」 「パレート」 「高田保馬」 「大学」 「対」

「経済学をその他の社会科学(例えば、社会学)と総合するという観点からは、マルクス、ウェーバー、パレート(一八四八-一九二三)、シュンペーター、高田の五人が重要視される。」P162

15/01/10 (シュンペーターとパレート2)

この記事につけたタグ:「シュンペーター」 「パレート」 「ファシズム」 「自由」 「お金」 「マクロ経済」 「年代」 「対」

「彼がファシストであったかどうかも大問題だが、それに関しても、二人は共に否定する。」P186

15/01/03 (歴史の述べ方)

この記事につけたタグ:「歴史」 「プライオリティ」 「連関」 「言葉の生命」 「経済学」

「・・・というのは、理論の発展は、過去の理論が形成された時代順序に、強く依存しないからである。後進の者には、過去の学説は、提唱者の時代を無視して、全部が一つの袋に入って、一挙に与えられる。もちろん同時代に属する諸業績は、フローとして順次現われるが、それらもまたストックの袋に入れられると、出現の順序は重要でなくなる。

それゆえ、時代順序にこだわるよりも、論理的順序にこだわった方が、学説研究は一層有用になるであろう。だから本書では、そういう方針を大段に採用した。その結果、思わぬ関係が発見されたのではないかと思っている。」P2

14/12/27 (シュンペーターとパレート)

この記事につけたタグ:「シュンペーター」 「パレート」 「マルクス」 「マクロ経済」 「社会学」 「イノベーション」 「位置づけ」 「対」

「・・・このように彼はパレートの空箱に貴重な材料をつめこむという仕事をした。」P169、170

「このような非マルクス的な社会理論と正統的な経済学を総合したパレートの全体系は、マルクス的でないという意味で「新古典派総合」と呼ぶにふさわしいが、パレートのこの壮大な意図を受け継いだのが、シュンペーターであると見ることができる。」P170

「私は、シュンペーターこそがパレート総合に肉付けを施した一人だと思っている。」P183、184

14/12/13 (シュンペーターとニーチェ)

この記事につけたタグ:「シュンペーター」 「ニーチェ」 「ワルラス」 「プレイヤー」 「マルクス」 「イノベーション」 「位置づけ」 「成功」 「対」

「これに反しシュンペーターの資本主義社会は、ただ者ならぬ企業者と銀行家が経済を引っ張っていくニーチェ的な英雄主義の世界である。」P60、61

14/11/29 (賢者・聖者・企業家)

この記事につけたタグ:「成功」 「シュンペーター」 「パレート」 「イノベーション」 「倫理」 「道徳」 「情熱」 「X・Y・Z」

「極端な場合には、企業者の中には、自分が考えた経済革新が果たしてうまく成功するかどうかをテストすることだけに、意義を感じ興味を持っている人もいる。・・・こういう風変わりの企業者は充分存在するし、現にイギリスにはいる。そしてこのような人こそは企業者中の企業者―純粋企業者―であるとすらいえる。・・・」P167

14/11/22 (成る話)

この記事につけたタグ:「倫理」 「幸福」 「成功」 「官僚」 「かったるい」 「やる話」

「彼らははっきりと「出世主義者」であり、日々の生活から得られる効用よりも、一生の勤務生活の終点で到達する「地位」を極大にするように、彼らは働いているのである。」P7

14/11/15 (官僚制の利害)

この記事につけたタグ:「ヴェーバー」 「官僚」 「ホッブズ」 「階層」 「公私」 「利害」 「悪」 「アナーキー」 「自己言及」

「このことは、事務部で管理・経営にたずさわっている人に対しては、彼らが同じく会社の被雇用者であるとはいえ、一般労働者と異なった取扱いをする必要があることを意味している。・・・これらの人の人生の目的は、出世するということにあることになり、一般労働者のように金を目当てにして働いているのではなくなる。」P140、141

「・・・労働者の方も、工場労働者と事務労働者は、生活様式も人生設計も非常に異なっているし、特に管理系の事務労働者は、単なる快楽主義者では決してない。彼らははっきりと「出世主義者」であり、日々の生活から得られる効用よりも、一生の勤務生活の終点で到達する「地位」を極大にするように、彼らは働いているのである。」P7

14/10/11 (ヴェーバーからの官僚制の流れの中で)

この記事につけたタグ:「ヴェーバー」 「官僚」 「公私」 「文脈」

言及のみ ウェーバーと官僚制のつながりはこの本で気づいたのではあるけれど

14/09/26 (さぼる話)

この記事につけたタグ:「ヴェーバー」 「インセンティブ」 「楽」 「倫理」 「官僚」 「マーケットメカニズム」 「社会学」 「マルクス」 「さぼる」 「やる話」

言及のみ

私的大経営体の管理事務職員の行動様式

第Ⅱ部の副題が「―経済学と社会学の総合―」

14/09/19 (昇る話)

この記事につけたタグ:「ヴェーバー」 「官僚」 「マーケットメカニズム」 「インセンティブ」 「人生」 「お金」 「社会保障」 「公私」 「期待効用」 「やる話」

「官僚制の問題は、ウェーバーの重要な実質的研究題目の一つである。官僚とは、通常、政府ないし公共団体の職員であるが、軍人や近代大企業でデスク・ワークする職員もまた官僚である。」P137

「このことは、事務部で管理・経営にたずさわっている人に対しては、彼らが同じく会社の被雇用者であるとはいえ、一般労働者と異なった取扱いをする必要があることを意味している。」P140、141

「・・・工場労働者と事務労働者は、生活様式も人生設計も非常に異なっているし、特に管理系の事務労働者は、単なる快楽主義者では決してない。彼らははっきりと「出世主義者」であり、日々の生活から得られる効用よりも、一生の勤務生活の終点で到達する「地位」を極大にするように、彼らは働いているのである。」P7

14/09/12 (官僚制の問題はどこにあるか)

この記事につけたタグ:「ヴェーバー」 「官僚」 「ずれ」

「官僚制の問題は、ウェーバーの重要な実質的研究題目の一つである。」P137《ウェーバーは『儒教と道教』の中で、次のように科学を規定している。「数学を使う西欧の自然科学は、古代ギリシャ哲学から発展した合理的思考法と、ルネッサンスに始まる技術的に実験するという考え方の、二つを組み合わせることによって成立したのである。」アインシュタインも私信の中でこれと全く同じことを述べている。》125頁"The Good and Bad Uses of Mathematics"1984でも引用。

著者名等 森嶋通夫/著

出版者 岩波書店

出版年 2005.3

大きさ等 22cm 404p

注記 Theory of economic growth./の翻訳

NDC分類 330.8

件名 経済学

要旨 さまざまな成長理論を動学的なフォン・ノイマン・モデルの上に統合し、多部門一般均衡

成長理論の数理的な枠組を拡張した画期的な業績。森嶋経済学はこれ以降新古典派経済学

に別れを告げることとなる。

目次

ほか);

半直線;ヒックス=マランヴォー軌道;規範的特性));

大化:第一ターンパイク定理;消費者の選択による振動 ほか);

(可変的な人口とマルサス的貧困の回避;代替アプローチ:修正と精緻化 ほか)

内容 様々な成長理論を動学的なフォン・ノイマン・モデルの上に統合し、多部門一般均衡成長

理論の数理的な枠組を拡張した画期的な業績。これ以降新古典派経済学に別れを告げる後

期森嶋経済学の出発点。本邦初訳。