ケインズ:チャーチル氏の経済的帰結The Economic Consequences of Mr. Churchill,1925

ヒックス1977

http://nam-students.blogspot.com/2015/10/johnhicksvalue-and-capital19391946.html

ムーア1988

http://nam-students.blogspot.com/2019/05/basil-j-moore1933-2018.html

信用貨幣論についての補足

__

ニコラス・カルドア (Nicholas Kaldor), 1908-1986

…戦後期にカルドアは 開発政策で技能を活かした。発展途上国に対する政策提言としては有名な「支出税」 (1955) 方式 (これはカルドアがインドとスリランカで顧問を務めていたときに、両国で実際に導入された)がある。バンコール「商品準備通貨」方式 (1964, ハートや ティンバーゲンと共著) はまだ実施した国はない。

- An Expenditure Tax, 1955(ヴィックレーが論考している1994#8)

- "The Case for a Commodity Reserve Currency", with A.G. Hart and J. Tinbergen, 1964, UNCTAD

__

「[主流派マネタリストの]第一の仮定[=経済は「自己調整的」]のもとでは、需要インフレとコスト・インフレとの間のきわめて重要な相違を識別することができない」

カルドア1984年111頁

貨幣的-非貨幣的金融資産の境界の消滅、マネーサプライ化 156頁

内生的貨幣供給理論

…私にはフリードマンの結論は逆に読まれねばならないことが、突然わかりはじめてきた。すなわち、

その因果関係はY からMへと進まねばならないのであって、MからYへではない。それで、私はその

ことについて時間をかけて考えれば考えるほど、商品-貨幣経済(commodity-money economy) に基礎を

置く貨幣価値理論は、信用-貨幣経済(credit-money economy)に適用しえないといっそう確信するよう

になった。…(図は省略)…

さて、信用貨幣の場合には、貨幣「供給曲線」を垂直的にではなく、水平的に描くのが適切で

あろう。金融政策は所与の貨幣ストック量によってではなく、所与の利子率によって表わされる。

そして貨幣存在量は需要によって決定されるであろう。…

邦訳『マネタリズム〜その罪過』1984(1982),72,74頁より(111頁に需要インフレとコスト・インフレの記述)

(鍋島直樹『現代の政治経済学」2020,118頁参照)

以下はラヴォア講演より

ラヴォア講演

https://www.slideshare.net/mobile/abhayyadav90/money-credit-and-finance-101726861

ミッチェル2019

#2:25,35 Kaldor "A Model of Economic Growth", 1957, EJ

参考:

カルドア(Nicholas Kaldor, 1908 - 1986):メモ

I S / L M図表は 、 G N P (国民総生産 )と利子率が I S曲線 (財市場の均衡を示す )と L M曲線 (貨幣市場の均衡を示す )の交点によって同時に決定されることを教えてくれるが 、ケインジアンとマネタリストの違いは 、 I S曲線と L M曲線の形状にかかわっているという 。すなわち 、マネタリスト (古典派も同様 )が 、 L M曲線がほとんど垂直であるようなケース (貨幣の流通速度がほとんど限界に達しており 、投機的動機に基づく貨幣需要がほとんど存在しない )を想定しているのに対して 、ケインズやケインジアンは 、 L M曲線がほとんど水平 (いわゆる 「流動性の罠 」の状態 ) 、かつ I S曲線がほとんど垂直であるようなケ ースを想定しているというのである 。サムエルソンは 、次のように解説している ( * 2 5 ) 。

「ヒックス=ハンセン図は 、財政政策と金融政策 、所得決定の理論 、それに貨幣理論の全部を総合することに成功している 。それはさらに 、貨幣の流通速度についての明確な一般理論を提供することにより 、マネタリストとケインジアンのマクロ経済理論を総合するのにも役立っている 。すなわち重要な意味において 、マネタリストの反革命は 、 L Mおよび I Sの形についての論争に帰してしまうのである 。 」

* 2 4 … …出典は 、ポ ール ・ A ・サムエルソン 『経済学 (第十一版 ) 』都留重人訳 、上巻 (岩波書店 、一九八一年 )三七二ペ ージ 。

* 2 5 … …前同 。

根井雅弘『市場主義のたそがれ』より

参考:

内藤論考(レイの名前が出てくる)

https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/10398/1/ronso1250601380.pdf

ミッチェル2019#2:25,35参照、

https://nam-students.blogspot.com/2019/03/macroeconomics-2019-william-mitchell-l.html

カルドア成長理論 木村論考

http://www.bus.nihon-u.ac.jp/laboratory/pdf/KimuraYuichi86-1.pdf

カルドアは,経済成長理論について,成長・分配の問題と社会の貯蓄性向・技術的発明・人口増加を相互の依存関係でとらえて,実証的な経験が明らかにした歴史的一定性を説明することが重要である,と述べた(Kaldor 1957c, 1958e)。その実証的な事実こそ,いわゆる「定型化された事実(Stylized Facts)」と呼ばれる以下の6点である。「① 生産の総量と労働生産性は趨勢的に一定の率で持続的に成長すること,② ①と関連して労働者一人当たりの資本量は持続的に増加すること,③ 発展した資本主義社会では資本利潤率は安定し,優良債券の利回りで示される純長期利子率よりこの利潤率は高いこと,④ 長期的に資本・産出比率は安定していること,⑤ 所得中の利潤の分け前と産出高中の投資の割合に強い相関関係があること,⑥ ④と⑤は成長率の異なる国々にも当てはまること」(Kaldor 1958e, pp.2-3:訳pp.32-33)。これらの①~⑥は,国民所得における“利潤の分け前”と“資本・産出高の比率の一定性”を見るならば,“利潤率が一定である”という意味を持つ。カルドアは,この「定型化された事実」を説明するために,「技術進歩関数(Technical Progress Function)」という新たな分析装置を用いて,技術こそ経済成長の最大の要因である,と述べた。

―― (1957a) “The Reform of Personal Taxation,” in Kaldor (1964a).

―― (1957b) “Capitalist Evolution in the light of Keynesian Economics,” in Kaldor (1960b).

―― (1957c) “A Model of Economic Growth,” in Kaldor (1978a).

―― (1958a) “Observations on the Problem of Economic Development in Ceylon,” in Kaldor (1964b).

―― (1958b) “Problems of the Indian Third Five-year Plan”, in Kaldor (1964b).

―― (1958c) “Tax Reform in India”, in Kaldor (1964a).

―― (1958d) “Suggestions for a Comprehensive Reform of Direct Taxation in Ceylon”, in Kaldor (1980b).

―― (1958e) “Capital Accumulation and Economics Growth”, in Kaldor (1960b).

―― (1960b) Essays on Economic Stability and Growth. London: Duckworth.(中村至朗訳『経済安定と成長』大同書院,1964年)

―― (1978a) Further Essays on Economic Theory. London: Duckworth.(笹原昭五・高木邦彦訳『経済成長と分配理論』日本経済評論社,1989年)

Kelton and Krugman on IS-LM and MMT Jo MichellMarch 6, 2019

https://nam-students.blogspot.com/2019/06/kelton-and-krugman-on-is-lm-and-mmt-jo.html

NAMs出版プロジェクト: 経済成長と分配理論 カルドア

http://nam-students.blogspot.jp/2017/07/blog-post_29.html@

MMT論争 2019

https://nam-students.blogspot.com/2019/03/httpsthenextrecession.html

リカード『経済学および課税の原理』(On the Principles of Political Economy, and Taxation)

http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/on-principles-of-political-economy-and_25.html

カルドア著作表紙&目次

https://www.concertedaction.com/wp-content/uploads/2014/02/Nicholas-Kaldor-Collected-Economic-Essays.pdf

Various Increasing Returns, Circular and Cumulative Causations Theories

Circular Causation in Kaldor Theory

畠山ボワイエ関連論考

ボワイエ=ロベール(山田鋭夫訳)(1990a)『新版レギュラシオン理論―危機に挑む経済学―』藤原書店(La thorie de la regulation: une analyse critique, Collection Agalma, La Dcouverte, 1986, Paris)。

Boyer, Robert(1988a)“Formalizing Growth Regimes”, In Dosi, G., Ch. Freeman, R. Nelson, G. Silberberg and L. Soete eds.(1988)Technical Change and Economic Theory: The Global Process of Development, Pinter, London.

第3項(d)は「カルドア・フェルドーン効果」(カルドア 2003),つまり総供給=総需要の増加によって生み出される生産性の上昇効果

カルドア=ニコラス(笹原昭五・高木邦彦訳)(2003)『経済成長と分配理論―理論経済学続論(オンデマンド版)―』(ポスト・ケインジアン叢書12)日本経済評論社(FurtherEssayson Economic Theory, Collected Economic Essays, Vol. 5, Gerald Duckworth, 1978, London)。

______

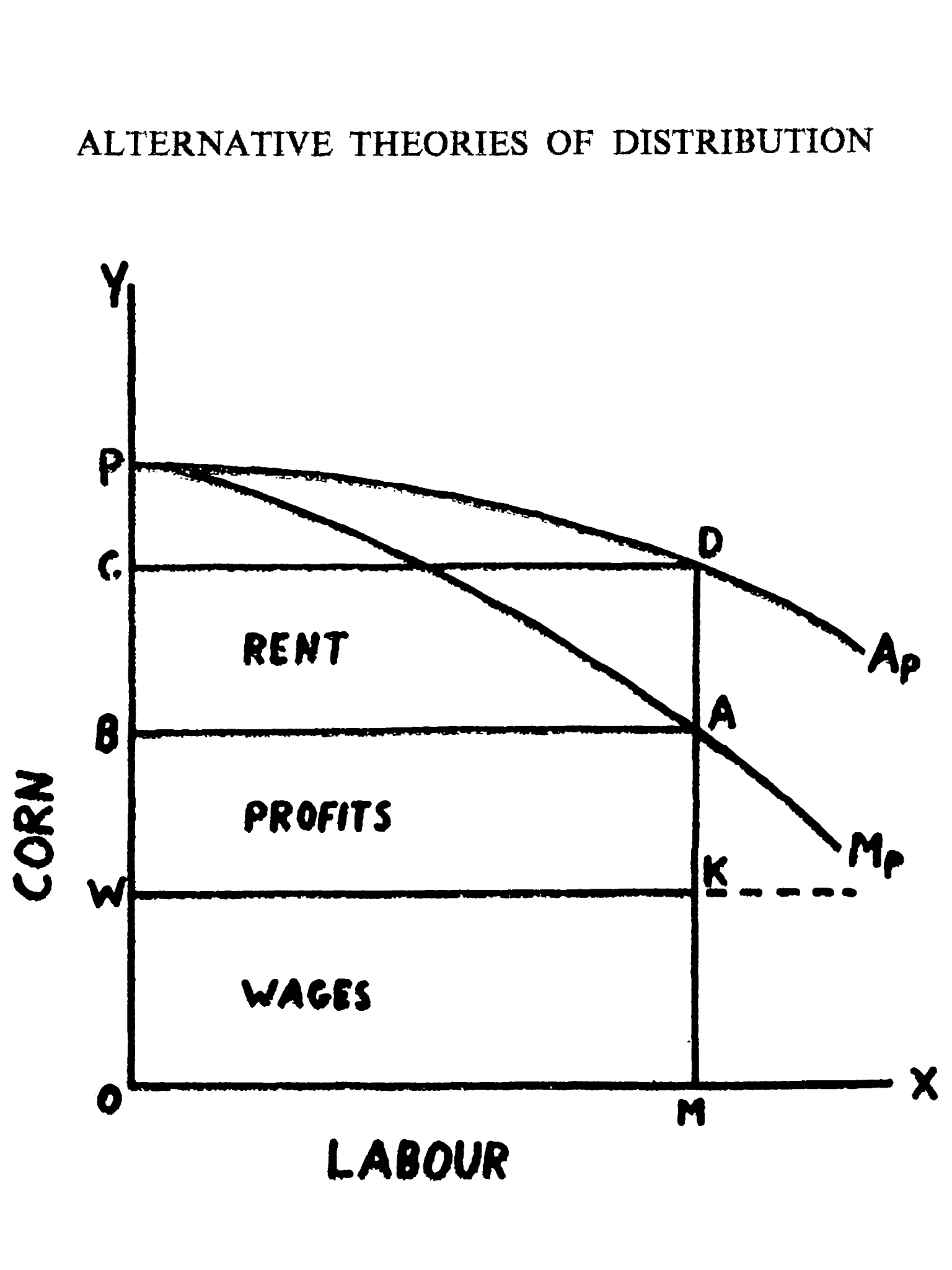

Alternative Theories of Distribution (Adobe PDF) -piketty.pse.ens.fr/files/Kaldor1955.pdf Author(s): Nicholas Kaldor ... between Ricardo and Keynes

http://piketty.pse.ens.fr/files/Kaldor1955.pdf

[代替的な分配諸理論 ニコラス・カルドア]

(1960a) Essays on Value and Distribution. London: Duckworth.

カルドアによるリカード経済学の図解あり

マクロ分配理論 ケンブリッジ理論と限界生産力説 版情報 増補版

著者名等 N.カルドア/他著

著者名等 富田重夫/編訳

出版者 学文社

出版年 1982.10 大きさ等 22cm 195p NDC分類 331.85

件名 分配論

内容:

代替的な分配諸理論 ニコラス・カルドア著.

経済成長率に関する利潤率と所得 分配 ルイジ・L.パシネッティ著.

新古典派的およびより一般的モデルにおけるパシ ネッティの逆説 P.A.サミュエルソン,F.モディリアニ著.

サミュエルソン=モ ディリアニに関する論評 ジョーン・ロビンソン著.

旧枠組における新成果―サミュエ ルソン=モディリアニに対する論評 ルイジ・L.パシネッティ著.

パシネッティとロ ビンソンに対する返答 P.A.サミュエルソン,F.モディリアニ著.

長期および短 期の分配 ロバート・M.ソロー著.

解説 富田重夫著

ISBN等 4-7620-0072-8

経済成長と分配理論 : 理論経済学続論

N.カルドア著 ; 笹原昭五, 高木邦彦訳

(ポスト・ケインジアン叢書, 12)

日本経済評論社, 1989.2

- タイトル別名

Further essays on economic theory

- タイトル読み

ケイザイ セイチョウ ト ブンパイ リロン : リロン ケイザイガク ゾクロン

――(1978) Further Essays on Economic Theory, London: Duckworth.『経済成長と分配理論』(笹原昭五・高木邦彦訳)、日本経済評論社、1989年。

――(1982) “Limitations of the General Theory,” in Kaldor(1989)

――(1983) “Keynesian Economics After Fifty Years,” in Kaldor(1989).

――(1985) Economics without Equilibrium. Cardiff: University College Cardiff Press.

――(1986) “Recollections of an Economist,” in Kaldor (1989).

――(1989) Further Essays on Economic Policy and Theory. London: Duckworth.

Further essays on economic theory and policy

Nicholas Kaldor ; edited by F. Targetti and A.P. Thirlwall

(Collected economic essays / by Nicholas Kaldor, v.9)

Duckworth, 1989

kobo

根井雅弘『「ケインズ革命」の群像』145頁〜

初期カルドアと投機・利子・経済安定1)木村雄一 埼玉大学教育学部社会科教育講座キーワード:カルドア、投機、利子、経済安定、ケインズ革命

3-2 カルドアと投資決定の理論――〈実質理論〉対〈貨幣理論〉

カルドアの投機理論を通じて考えるべきことは、カルドアが「投資決定の理論」をどのように考えていたかである。なぜならば、投資決定の理論は、実質理論と貨幣理論の両面から作られる必要があるからである。しかしながら、必ずしも実質と貨幣については首尾一貫した議論が検討されてきたとはいえない。実質理論によれば、利子は資本の純粋な産出物であり、現在の消費を節制する事に対する報酬である。実質理論は商品市場における利子率を決定し、長期率は本質的には実質的な力に関連する問題である。他方、貨幣理論によれば、利子は貨幣の価格であり、流動性を手放すことに対する報酬である。貨幣利子率は、債券ストックの需要と供給に依存するという流動性選好説、貨幣利子率は証券フローの需要と供給に依存するという貸付資金説のどちらかである。しかしながら、利子は消費決定、投資決定、資産決定の「三重のマージン」に対して、同時的に作用する。すなわち利子は、待忍に報いると同時に資本の純産出を反映し、流動性の犠牲の埋め合わせをする(Blaug1997,ch.12)。

LSE時代からのカルドアの盟友の一人、アバ・ラーナーは、実質理論と貨幣理論に関する利子、資本、投資について興味深い議論を展開している(Lerner1937)。ラーナーは、幾何学による経済分析の天才で、実質理論と貨幣理論の両面から、利子、投資、利潤がどのように決まるかを見事に図に書いて描いた18)。言うまでもなく、実質理論を「生産構造」として把握したハイエクの資本理論は、古典派経済学の延長線上にある重要な議題であった。事実、第二次世界大戦後に生じるケンブリッジ・ケンブリッジ資本論争は、このオーストリア的資本理論に関する論争の上に立つ議論である。しかしながら経済学者は、いつのまにか実質理論と貨幣理論の両面を整合的に論じることの困難を認識したのか、実質理論から距離をとり、実質利子率よりも貨幣利子率に重きを置くようになった(Ibid.,ch.12)。カルドアは、生産期間の長短を用いて利子や利潤を論ずることに対して懐疑的になり、生産期間の測定やリカード効果を批判したのである。カルドアは、先述したように、ハイエクとナイトとの論争を通じて、まずハイエク側からナイト側に立ち(カルドアは、『貨幣理論と景気循環』を翻訳している中で、ハイエク理論に疑問をもっていたことも事実であるが、Kaldor(1937)は、ナイトに対してハイエクをある程度擁護している)、その後の「ケインズ革命」を通じて、利子は待忍に対する報酬ではなく、貨幣を保有しないことに対する報酬である、というケインズの立場に寄ったのである(Ibid.,ch.12)。

18)ラーナーの図(Lerner,1937,p.351)は以下の通りである。利子、資本、投資についての三次元の図を書くならば、投資軸に沿う動きはつねに資本軸に沿う動きを意味し、AとBの曲線は資本軸に沿う限界生産物曲線に一致する。ある経済における正の純投資について、利子率はその時点で資本の限界生産物より小さくなる(cf. Blaug1997,ch.12)。

利子|

| /資本

| /

| /

| 。/

|。 。 /。。

|。 。/

| 。 / 。B。

| /

| / 。 A

|/_______。_____

投資

Blaug, M. (1997) Economic Theory in Retrospect. New York: Cambridge University Press. 久保・真実・関・浅野・宮崎他訳『経済理論の歴史Ⅰ~Ⅳ』東洋経済新報社、

1982-1986年、なお翻訳は第三版である。

Lerner, A.P.(1937) “Capital, Investment and Interest,” in Lerner, Essays in Economic Analysis, 1953, London: Macmillan.

貨幣・経済発展そして国際問題 応用経済学続論 : ニコラス・カルドア | LAWSON-TICKET & HMV - 9784818811911 [English Site]

http://www.hmv.co.jp/en/artist_ニコラス・カルドア_200000000126364/item_貨幣・経済発展そして国際問題-応用経済学続論-ポスト・ケインジアン叢書_3020948

Release Date

:

August/2000

Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations

:

Content Description

本書は、本叢書既刊の『経済成長と分配理論』に継ぐカルドアの著作であるが、ここには1964年から1977年にわたって発表された15点の論文が掲載されている。応用経済学関係の文献と銘打たれているが、内容は貨幣問題、発展途上国対策そして欧州統合政策などに対する辛らつな論評であり、通説の欺瞞性や虚弱さが随所で暴露されている。著者が他界して14年。しかしその鑑識は、現今の経済問題を思考する場合においても、有効性を喪失していない。

目次 : 第1部 貨幣および国際均衡(あたらしいマネタリズム/ 国際流動性の問題点/ 固定相場と変動相場の相対的長所/ ドル危機 ほか)/ 第2部 開発経済学(ラテン・アメリカのインフレーションにかんする工業化の役割/ 発展策略のなかの先進技術/ 資本主義と産業発展:イギリスの経済にもとづく数点の教訓)/ 第3部 欧州共同市場(ヨーロッパ農業の混乱/ 欧州共同市場の動態的影響/ 1971年白書の曲解/ 欧州共同市場―最終的評価/ 自由貿易にたいする天誅)

【著者紹介】

松本浩志 : 1955年生まれ。中央大学大学院経済学研究科博士課程後期退学。現在、松商学園短期大学助教授

薄井正彦 : 1958年生まれ。中央大学大学院商学研究科博士課程後期退学。現在、文理情報短期大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

http://growth-distribution.ec.unipi.it/fullT/Ricoy_Lucca.pdf

to the reaction pattern of the economy". (Kaldor, 1985, p. 68)

As Kaldor establishes in his discussion of the 'limitations of Keynes' General Theory'

" ... owing to the importance of increasing returns in manufacturing, the development of an industrial system is largely self-generated, where, owing to a powerful feed-back mechanism, 'events in the recent past cannot be explained in terms of the actual sequence through which the system has progressed; history enters into the causation of events in an essential way'." (Kaldor, 1982, p. 4)

This conception of economic growth contrasts clearly with that implied i

ja.wikipedia.org/wiki/ニコラス・カルドア

ニコラス・カルドア、カルドア男爵(Nicholas Kaldor、Baron Kaldor、1908年5月12日 - 1986年9月30日)は、ハンガリー生まれのイギリスの経済学者。ハンガリー名は カールドル・ミクローシュ(Káldor M...

ja.wikipedia.org/wiki/補償原理

補償原理(ほしょうげんり)とは、様々な社会経済状態の変化のうちどういった変化なら ば是認されるのかという問題に対して、「補償」というアイデアを導入し ... カルドア基準: ある変化によって利益を得る人が、損をする人の損失を補償する場合を想定する。補償 し ...

- "Welfare Propositions in Economics", 1939, EJ

hニコラス・カルドア (Nicholas Kaldor)

ttp://cruel.org/econthought/profiles/kaldor.html

ニコラス・カルドア (Nicholas Kaldor), 1908-1986.

戦後期の ケンブリッジ派経済学者最右翼とも言うべきニコラス・カルドアは、ワルラス派=オーストリア派の伝統に基づくロビンズ の LSEで専門家としての頭角をあらわした――そして均衡理論 (1934)、企業理論 (1934, 1935), 資本理論 (1939)、そして特に厚生祉経済学の面で重要な貢献をした。特に厚生経済学では、福祉の比較のために有名な「補償基準」を考案した (1939)。

ケインズ『一般理論』(1936) 登場と共に、カルドアは LSE のルーツを捨ててケインズ革命に参加した――そしてその過程でピグーにも改宗を迫った (e.g. 1938)! ケインズ理論への重要な貢献としては「自己利率」の概念や投機の動的影響 (1939)、景気循環の内生理論構築のための非線形力学導入 (1940) などだ。カルドアはまた、F.A. ハイエクと熾烈な論争 (1939, 1942) を展開し、ハイエクの景気循環論は失墜することになった。

この派生として、カルドアは成長理論に対してケンブリッジ派アプローチを構築した (1954, 1956, 1961, 1962)。これはいくつかリカード的な概念を持ちだし、新リカード派やポストケインズ派理論の核心となる。また、 theory. He also adopted and developed ヴェブレンの「累積因果関係」やフェルドーンの法則を採用発展させた (1966, 1970, 1977, 1981) これは内生的成長理論の初期の構築で、やがてポストケインジアンの標準装備となる。生涯を通じてカルドアは新古典派経済学全体と、特にマネタリズムを、その理論面でも政策的な意味合いでも厳しく批判し続けた (1970, 1972, 1975, 1977, 1983, 1985)。

戦後期にカルドアは 開発政策で技能を活かした。発展途上国に対する政策提言としては有名な「支出税」 (1955) 方式 (これはカルドアがインドとスリランカで顧問を務めていたときに、両国で実際に導入された)がある。バンコール「商品準備通貨」方式 (1964, ハートや ティンバーゲンと共著) はまだ実施した国はない。

ニコラス・カルドアの主要著作

- "The Case Against Technical Progress", 1932, Economica

- "The Determinateness of Static Equilibrium", 1934, RES

- "The Equilibrium of the Firm", 1934, EJ

- "Market Imperfection and Excess Capacity", 1935, Economica

- "Pigou on Money Wages in Relation to Unemployment", 1937, EJ

- "Welfare Propositions in Economics", 1939, EJ

- "Speculation and Economic Stability", 1939, RES

- "Capital Intensity and the Trade Cycle", 1939, Economica

- "A Model of the Trade Cycle", 1940, EJ

- "Professor Hayek and the Concertina Effect", 1942, Economica

- "The Relation of Economic Growth and Cyclical Fluctuations", 1954 EJ

- An Expenditure Tax, 1955.

- "Alternative Theories of Distribution", 1956, RES

- "A Model of Economic Growth", 1957, EJ

- "Monetary Policy, Economic Stability, and Growth", 1958.

- "Economic Growth and the Problem of Inflation", 1959, Economica.

- "A Rejoinder to Mr. Atsumi and Professor Tobin", 1960, RES

- "Keynes's Theory of the Own-Rates of Interest", 1960, in Kaldor, 1960.

- Essays on Value and Distribution, 1960.

- Essays on Economic Stability and Growth, 1960.

- "Capital Accumulation and Economic Growth", 1961, in Lutz, editor, Theory of Capital

- "A New Model of Economic Growth", with James A. Mirrlees, 1962, RES

- "The Case for a Commodity Reserve Currency", with A.G. Hart and J. Tinbergen, 1964, UNCTAD

- Essays on Economic Policy, 1964, two volumes.

- Causes of the Slow Rate of Economic Growth in the UK , 1966.

- "The Case for Regional Policies", 1970, Scottish JE.

- "The New Monetarism", 1970, Lloyds Bank Review

- "Conflicts in National Economic Objectives", 1970, EJ

- "The Irrelevance of Equilibrium Economics", 1972, EJ

- "What is Wrong with Economic Theory", 1975, QJE

- "Inflation and Recession in the World Economy", 1976, EJ

- "Equilibrium Theory and Growth Theory", 1977, in Boskin, editor, Economics and Human Welfare.

- "Capitalism and Industrial Development", 1977, Cambridge JE

- Further Essays on Economic Theory, 1978.

- "The Role of Increasing Returns, Technical Progress and Cumulative Causation...", 1981, Economie Appliquee

- "Fallacies on Monetarism", 1981, Kredit und Kapital.

- The Scourge of Monetarism, 1982.

- "The Role of Commodity Prices in Economic Recovery", 1983, Lloyds Bank Review

- "Keynesian Economics After Fifty Years", 1983, in Trevithick and Worswick, editors, Keynes and the Modern World

- Economics Without Equilibrium, 1985.

Resources on N. Kaldor

- HET ページ: パレート体系:社会厚生, カルドアの事業周期, ケインズ派成長理論, ケインズ派の反撃, 技術進歩と成長, ハイエクの金融周期理論, マネタリスト因果論争,

- "History versus equilibrium: Nicholas Kaldor on historical time and economic theory" by Mark Setterfield, 1998, Cambridge JE

- Nicholas Kaldor Archives at King's College, Cambridge

- Kaldor Page at Laura Forgette

[9]Kaldor,N.1934.The Equilibrium of the Firm.In Kaldor(1960):34-35.

Ⅱ 費用論争と長期供給曲線

カルドアは「企業の均衡」([9])において,マーシャルによって展開された部分均衡理論の中で「供給曲線」という概念は,「様々な産業における価格と供給率における一定の関数関係」(ibid.,34)を示しているに過ぎず,その相対物である需要曲線のようなはっきりと自明な概念では決してないと述べた(ibid.,34)。というのもそれは,「完全競争」とともに「個別企業に関する一定の費用関数の存在」(ibid.,34-35)が仮定されているからである。したがって供給曲線についても次のような理解が示される。「それゆえある産業に関する供給曲線へ到達するには,個別の価格に反応して,『あらゆる企業が均衡状態にあるとき』,産業における一定の企業数と各企業が生産する一定の生産量になるであろう。」(ibid.,35)。

そもそもマーシャルは,個別企業の不均衡と産業の均衡を「代表的企業」という概念で整合的に説明した。しかしカルドアは,ロバートソンの議論([19])に同調し,マーシャルのその工夫は「産業全体の供給曲線の小型の模写に過ぎない」([9],36)とし,マーシャルの議論は個別企業の均衡というよりはむしろ産業の均衡に分析の焦点があると述べた。「マーシャルはまず最初に個々の企業にとっての均衡の条件を分析して,そこから可能な限り産業にとっての均衡の条件を産出するのではなく,まず産業の均衡を仮定して,その要件に応ずる補助概念[代表的企業]を構築した。」(ibid.,36,[]は引用者による)。そしてカルドアは,ロビンズの「代表的企業」の批判を取り上げ,「それ[ロビンズの批判]は,そのような企業の均衡条件を分析するための必要性を妨げると言うより助長している」(ibid.,37,[]は引用者による)と指摘し,産業の均衡ではなく個別企業の均衡を重視した。

こうした考えからカルドアは,マーシャルの供給曲線の基礎にある「完全競争」と「個別企業の一定の費用関数」が互いに両立するのかどうかという問題を短期と長期のそれぞれについて検討した。カルドアによれば,短期供給曲線は,定義によって,いくつかの供給要素が固定され,他の自由に変動しうる要素の価格が所与であるから,一単位の費用は必然的にある点以後上昇するので,右上がりとなる。したがって短期分析に関して,完全競争下の費用曲線が上向きとなることは困難を示さない(ibid.,38)。しかし長期供給曲線に関してカルドアは,次の三点からそれら二つの仮定は両立しないと主張した。

i) 不可分性と収穫逓増の問題 あらゆる要因に関する完全可分性の仮定が落とされるならば,一単位に関する費用は,必然的に下落していく。これは産出が増加するにつれて,不可分性(現実的にも潜在的にも)が克服されるという事実による。この事実がある限り,たとえ生産費の最小の点で最適な生産量が求められ,その生産量以上では費用が上昇するとしても,再び費用が同じ水準まで減少する可能性がある。したがって不可分性は,長期においては企業規模の制限を説明できない(ibid.,39-40)。「『嗜好』と『障碍』という所与の集合に対応した均衡決定の考え方は,不可分性の存在により協働生産の利益がもたらされる世界においては,疑問が残る。」(ibid.,47)。

ii) 外部不経済の問題 定義によって,外部不経済があらゆる企業に等しく影響を与えれば,それはなぜ個別企業の産出が相対的に小さいままであるのか(産業内の企業数は相対的に多い)を説明することは出来ない。というのも外部不経済論は,なぜ産業の費用が上昇するのかという理由を示すことは出来ても,なぜ個別企業の費用は産業の費用に比べても上昇するのかという理由を示すことは出来ないからである。したがって外部不経済は,企業規模の制限を説明するためには,「内部」になければならない(ibid.,40)。

iii) 固定要素の問題 生産的結合の技術的な最適規模は,要素価格や商品の生産関数が知られさえすれば,決定されることはありえない。というのも,一体としてのあらゆる要素に対して収穫逓減は考えられないからである。したがって結合の最適規模を決定するには,必然的に,生産関数に現れる要素の少なくとも一つの供給が固定されるべきであると仮定される。この固定要素が,「企業者機能」(ibid.,42)である。それは,「リスク(不確実性負担)」と「マネジメント(経営管理)」に分けられ,さらに後者は「監督」,「調整」の二つに分けられる(ibid.,42)。「リスク」については不確実性を産むものであり,「監督」については不可分性をもつから,固定要素ではない。しかし「調整」は,投資を決定する資源配分のマネジメントであり,それは取締役会による「唯一の頭脳」(ibid.,43)によって与えられるから,固定要素となる。したがって「調整」が企業の長期費用曲線の形状を確定する。しかしカルドアは,「調整」は「本質的に動的な機能」(ibid.,45)であり,「それは本質的に均衡ではなく不均衡の特徴である」(ibid.,45)から,固定要素ではないと主張した。すなわち,「完全な長期均衡(マーシャルの定常状態)では,マネジメントの仕事は純粋に監督管理に還元され,調整能力は自由財となり,個別企業の技術的な最適規模は無限大に(または不確定に)なる。」(ibid.,45)。

こうしてカルドアは,「静学の仮定下においては,企業規模が成長していく継続的傾向があるので,長期静態均衡と完全競争は非両立的な仮定である」(ibid.,46)とし,さらに「経済システムとして存在する組織,すなわち唯一の管理下において生産組織を多くの独立した単位に分割することで存在する組織は,動学変化と不完全な予見の存在に本質的に適応されるものである」(ibid.,46)と述べ,企業の動態的性格を主張した。

ここでカルドアは,チェンバレンやロビンソン夫人の議論について触れる。「不完全競争下における均衡点が決定的であると信じる人々にとっての一つの逃げ道があるらしい」(ibid.,48)。この議論についてカルドアは,企業の「調整能力」が不確定なのだから,長期的には平均費用曲線が右下がりの点と需要曲線が接するという議論が必ずしも妥当しないと主張した。「財に対する需要と諸要素の供給に関する条件が所与であれば,所与の企業による均衡生産量ばかりでなく産業における企業数も不確定であろう。」(ibid.,49)。もちろんここでのカルドアの記述は「企業の均衡」が書かれた時点における批判であり,その本格的な批判はそれ以降の論文で展開されている(本稿ではⅢ節で検討する)。

このようにカルドアは,長期供給曲線と完全競争の矛盾について,i)不可分性と収穫逓増の問題,ii)外部不経済の問題,iii)固定要因の問題,を指摘し,マーシャルにおける定常状態において必ずしも均衡状態に落ち着かないことを主張した。

A Kaldor–Hicks improvement, named for Nicholas Kaldor and John Hicks, also known as the Kaldor–Hicks criterion, is a way of judging economic re-allocations of resources among people that captures some of the intuitive appeal of Pareto efficiencies, but has less stringent criteria and is hence applicable to more circumstances. A re-allocation is a Kaldor–Hicks improvement if those that are made better off could hypothetically compensate those that are made worse off and lead to a Pareto-improving outcome. The compensation does not actually have to occur (there is no presumption in favor of status-quo) and thus, a Kaldor–Hicks improvement can in fact leave some people worse off.

A situation is said to be Kaldor–Hicks efficient if no potential Kaldor–Hicks improvement from that situation exists.

ExplanationEdit

A reallocation is said to be a Pareto improvement if at least one person is made better off and nobody is made worse off. However in practice, it is almost impossible to take any social action, such as a change in economic policy, without making at least one person worse off. Even voluntary exchanges may not be Pareto improving if they make third parties worse off.

Using the criterion for Kaldor–Hicks improvement, an outcome is an improvement if those that are made better off could in principle compensate those that are made worse off, so that a Pareto improving outcome could (though does not have to) be achieved. For example, a voluntary exchange that creates pollution would be a Kaldor–Hicks improvement if the buyers and sellers are still willing to carry out the transaction even if they have to fully compensate the victims of the pollution. Kaldor–Hicks does not require compensation actually be paid, merely that the possibility for compensation exists, and thus need not leave each at least as well off. Under Kaldor–Hicks efficiency, an improvement can in fact leave some people worse off. Pareto-improvements require making every party involved better off (or at least no worse off).

While every Pareto improvement is a Kaldor–Hicks improvement, most Kaldor–Hicks improvements are not Pareto improvements. This is because, the set of Pareto improvements is a proper subset of Kaldor–Hicks improvement, which also reflects the greater flexibility and applicability of the Kaldor–Hicks criterion relative to the Pareto criterion.

Use in policy-makingEdit

The Kaldor–Hicks methods are typically used as tests of potential improvements rather than as efficiency goals themselves. They are used to determine whether an activity moves the economy toward Pareto efficiency. Any change usually makes some people better off and others worse off, so these tests consider what would happen if gainers were to compensate losers.

The Kaldor criterion is that an activity moves the economy closer to Pareto optimality if the maximum amount the gainers are prepared to pay to the losers to agree to the change is greater than the minimum amount losers are prepared to accept; the Hicks criterion is that an activity moves the economy toward Pareto optimality if the maximum amount the losers would pay the gainers to forgo the change is less than the minimum amount the gainers would accept to so agree. Thus, the Kaldor test supposes that losers could prevent the arrangement and asks whether gainers value their gain so much they would and could pay losers to accept the arrangement, whereas the Hicks test supposes that gainers are able to proceed with the change and asks whether losers consider their loss to be worth less than what it would cost them to pay gainers to agree not to proceed with the change. After several technical problems with each separate criterion were discovered, they were combined into the Scitovsky criterion, more commonly known as the "Kaldor–Hicks criterion", which does not share the same flaws.

The Kaldor–Hicks criterion is widely applied in welfare economics and managerial economics. For example, it forms an underlying rationale for cost–benefit analysis. In cost–benefit analysis, a project (for example, a new airport) is evaluated by comparing the total costs, such as building costs and environmental costs, with the total benefits, such as airline profits and convenience for travelers. (However, as cost–benefit analysis may also assign different social welfare weights to different individuals, e.g. more to the poor, the compensation criterion is not always invoked by cost–benefit analysis.)

The project would typically be given the go-ahead if the benefits exceed the costs. This is effectively an application of the Kaldor–Hicks criterion because it is equivalent to requiring that the benefits be enough that those that benefit could in theory compensate those that have lost out. The criterion is used because it is argued that it is justifiable for society as a whole to make some worse off if this means a greater gain for others.

CriticismsEdit

At a more technical level, various versions of the Kaldor–Hicks criteria lack desirable formal properties. For instance, Tibor Scitovsky demonstrated that the Kaldor criterion alone is not antisymmetric: it's possible to have a situation where an outcome A is an improvement (according to the Kaldor criterion) over outcome B, but B is also an improvement over A. The combined Kaldor–Hicks criterion does not have this problem, but it can be non-transitive (A may be an improvement over B, and B over C, but A may not be an improvement over C).[1][2]

ReferencesEdit

Further readingEdit

- Hicks, John (1939). "The Foundations of Welfare Economics". Economic Journal. The Economic Journal, Vol. 49, No. 196. 49 (196): 696–712. JSTOR 2225023. doi:10.2307/2225023.

- Kaldor, Nicholas (1939). "Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility". Economic Journal. The Economic Journal, Vol. 49, No. 195. 49(195): 549–552. JSTOR 2224835. doi:10.2307/2224835.

- Posner, Richard A. (2007). Economic Analysis of Law (Seventh ed.). Austin, TX: Wolters Kluwer. ISBN 0-7355-6354-3.

External linksEdit

| 経済成長と分配理論 理論経済学続論 |

| 叢書名 | ポスト・ケインジアン叢書 ≪再検索≫ |

| 著者名等 | N.カルドア/著 ≪再検索≫ |

| 著者名等 | 笹原昭五,高木邦彦/訳 ≪再検索≫ |

| 出版者 | 日本経済評論社 |

| 出版年 | 1989.2 |

| 大きさ等 | 22cm 370p |

| 注記 | Further essays on economic theory./の翻訳 著

者の肖像あり |

| NDC分類 | 331 |

| 件名 | 経済成長 ≪再検索≫ |

| 件名 | 分配論 ≪再検索≫ |

| 要旨 | イギリスの代表的ケインジアン、N.カルドアは惜しくも1986年に死去したが、それ

までの間に著名な論文を数多く発表した。本書は1950年代以降に公刊された、経済理

論とその関連分野にかかわる、かれの主要論文を一書にまとめたものである。そのなかに

は「経済成長の新モデル」として経済学界に大きな波紋を呼び起こした論文や、一般均衡

理論の批判的吟味を企図した論文などがふくまれているけれども、新古典派経済学に対す

る闘志がその随所にただよっている。 |

| 目次 | 第1章 資本蓄積と経済成長;第2章 経済成長の新モデル;第3章 限界生産力と巨視

経済学的分配理論;第4章 イギリス経済の低成長の原因;第5章 地域政策を必要とす

る事情;第6章 国民経済の諸目標の確執;第7章 均衡経済学の不当性;第8章 どこ

で経済理論はまちがっているか;第9章 世界経済におけるインフレーションと景気後退 |

| ISBN等 | 4-8188-0264-6 |

| 書誌番号 | 3-0190299045 |

http://cruel.org/econthought/profiles/lerner.html

アバ・P・ラーナー (Abba P. Lerner), 1903-1982.

アバ・P・ラーナーはロシア生まれ、ロンドンのイーストエンド育ちで、機械工、帽子職人、ヘブライ語教師、中世ラビ語学生をへて、事業にも手を出したあとで、1929年にロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに入学した。経済学との接点は、1920年代のイギリスで華開いた各種の社会主義運動とのつながりだった。LSE が我流のラーナーをひきつけたのは、主に ファビアン協会とのつながりのせいだったが、入ってみるとライオネル・ロビンスの門下生となったのだった。

学生時代のラーナーは、学部時代も大学院時代も、傑出した存在だった。経済理論で一級の論文を何本か発表しつつ、 ポール・スウィージーやアーシュラ・ウェッブといっしょに Review of Economic Studies を創刊するだけの暇を見つけた。学生時代の論文で、ラーナーは新古典派理論をかためることとなった1930年代「パレート派復興」の再選に躍り出た。ケンブリッジ大学に1934-5年の半年間在席したことで、ジョン・メイナード・ケインズの「ケンブリッジ・サーカス」と接触。その後、ラーナーはケインズに魅了された内輪集団以外の経済学者として、ケインズの『一般理論』の意味を本当に理解した初の経済学者となった。その結果、ケインズ革命の急先鋒となる。ラーナーは1937年にアメリカに引っ越したが、そこでは最後まで落ち着き先がみつからなかった。さまようラーナーは、その後6カ所の大学を転々とし、1940年代には New School for Social Researchでも教えている。

ラーナーは経済理論と政策に無数の貢献をしたので、20世紀で最も影響力の高い経済学者の一人といえる――とはいえ、学会政治ができないという好感の持てる性格のために、伝統的なキャリアが積めないのは必定だった。初期の貢献はまだ学生時代のものだが、国際貿易理論と一般均衡理論についてのものだった。1932年の論文はハーバラーの生産可能性フロンティアとマーシャルの提供曲線 (offer curves) と パレートの無差別曲線を、国際貿易の2セクターモデルに導入した。これを受けた1934年論文は、その後の国際貿易理論の基本的な提示方法を確立した。また同じく1934年に、ラーナーは「要素価格均等化」理論 ("factor price equalization" theorem) を見つけた。これは後の1948年に サミュエルソン が再発見しているが、彼はこれを1952年まで発表してない。1936 年の論文は、輸出関税と輸入関税の対称性に関する昔からの直感を証明するものだった。

1934年にラーナーは、一般均衡生産経済における完全なパレート最適性条件を明らかにする、彼のもっとも見事な論文の一つを書いている――特に、あのきわめて重要な 効率性についてのパレートルール, つまり価格が限界費用と等しい P=MC を明らかにしている。またここで、ラーナーは「独占の度合い」という考え方を発表した。これは価格が限界費用からどのくらいずれるかで示される。

パレート派理論への大きな貢献もあって、かれはオスカール・ランゲとともに「社会主義計算論争」 (1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1944) に加わった。ラーナーは、P=MC ルールにしたがって効率性を高めるべきだと論じ、これは社会主義だろうと自由市場だろうと実現できるのだと述べた。そして結果として、社会計画者が左右できるのは、所得の最初の分配だけなのだ、と強調し、結果として生じる配分は完全競争市場以上の効率性は実現できないという。ラーナーは、パレート派一般均衡系の美しさと効率性を確信していた――だがそれが理想論でしかなくめったに実現されないものだと認識できるほどには正気だった――したがって社会主義にも一理あるというわけだ。だがこれについてあまり教条主義的ではなかった。ラーナーは経済民主主義と消費者の選択の重要性を信じていて、民間企業のほうが効率が高いとわかれば、社会主義経済のどんな産業でも民間企業に任せるべきだと論じた。

ラーナーは無駄が嫌いだった――リソースのアロケーションまちがいは無駄だが、それよりはるかに大きな無駄は失業だ。1936 年に、ラーナーはケインズ『一般理論』について最初期にしてもっとも見事な書評を書き、 ケインズの系を見事に完結させた。これについては1939年と 1952年にもとりあげている。ケインズの投資と貯蓄の分析 (1937, 1938, 1939, 1944) は明解で、特に資本の利用者費用の概念を明確にして、資本の限界生産性と投資の限界効率との関係を示すことで (1936-7, 1943, 1953)、当時吹き荒れていた流動性選好-融資可能資金論争の解決に役立ったし、投資理論 も大幅に明確にした。

もっと長期的で大きな影響としては、「機能的金融 (functional finance)」の原理を展開したことだ (1941, 1943, 1944, 1948, 1951, 1961, 1973)。この理論では、政府政策は完全雇用の産出と物価安定を実現するよう設計されるべきで、それが公的債務を増やすか減らすかは気にするべきでないと論じている。彼は赤字歳出に対してしばしば持ち出される、「債務負担」だの「クラウディングアウト」だのという発想を見事につぶして見せた。ラーナーの提案には、当初は当のジョン・メイナード・ケインズすら驚いた――が、やがてケインズはラーナーの議論を完全に受け入れるようになった。ケインズによればラーナーの「議論は完全無欠だが、われわれのアイデアの現在の発展段階でそれを一般人に認めさせようとするなら天の助けが必要だ」 (Keynes to Meade, April 1943) とのこと。

貿易、福祉、社会主義、ケインズ理論に関する研究の集大成として、大作 The Economics of Control (1944) が生まれた。古い主題が統合されて、刷新された――特にP=MC 効率性ルールと、機能的金融の原理がそうだ。この本で、新しいアイデアも導入された。外国為替市場における政策と変動為替レートによる投機対抗の考え方、貿易安定の「マーシャル=ラーナー条件」、「最適通貨圏」の発想、そして最も有名かもしれないのが「所得の最適分配」だ。これは所得の平等な分配が最適だと論じるため、「平等な無知」の想定を活用した議論だ。これはミルトン・フリードマンとの論争につながった。

1944 年以降、ラーナーは純粋経済理論から離れて経済政策に向かった。ただし例外はいくつかある――特に、ケインズ理論の完成に関する 1952 年論文と、大胆な 1962 年論文における、ミクロ経済学とマクロ経済学の驚異的な「統合」だ。これまた大きな例外は、インフレに関する驚くべき業績だ。ラーナーは 新ケインズ派理論におけるインフレ を説明する重要性に初めて気がついた人物かもしれない。そして驚異的な論文や著書 (1944, 1947, 1949, 1951, 1972) で分析を提示している。特に彼は、「売り手インフレ」という概念を導入した。これは「コストプッシュ」型インフレの一般形で、これは後にシドニー・ワイントラウブ と ポストケインズ派の核心となる。インフレの分析においてラーナーは時代をかなり先取りしていた。スタグフレーションの可能性や、フィリップス曲線における失業とインフレのトレードオフ、彼が「高い完全雇用」と呼んだもの(フリードマンの自然失業率の先取りだ)、期待インフレと予想外のインフレとの影響のちがい、暗黙契約理論などをすべて指摘しており、しかもそうした概念が他で採り上げられるよりずっと早かった。

ラーナーは、目新しい政策提言も山ほどもっていた。たとえばインフレの分析から、早い時期に所得政策を支持し (1947)、後にその驚異的な「市場反インフレ計画」 (MAP, 1980) が登場した。MAP は一種のバウチャー制を作ることでインフレのコストを「内部化」しようとするものだ。企業はある年の売り上げが総目標に到達しなければ、バウチャーを追加で買って売り上げを増やし、売り上げが目標を超えてしまった企業は、バウチャーを売り払う。この仕組みのツボは、市場の部分だ。もし企業がどうしても売り上げを増やしたければ公開市場で目標以下で売却をしている企業から追加バウチャーを買えばいい。こうして市場をインフレプロセスそのものにまで拡張することで、インフレの外部性を内部化できるだけでなく、総需要をうまくコントロールしつつ事業家活動の個人のダイナミズムを失うこともない、とラーナーは論じた。

この業績の(部分的な)羅列からもわかるとおり、これほど経済学の武器庫に貢献した経済学者が、この分野で日陰者扱いされているのは残念きわまる。かれの貢献はどれ一つとっても優にノーベル賞に値するものだし、その総和は20世紀最高の経済学者の一人という認知を勝ち取った。だがきまじめな学界の専門家からみれば、ラーナーは決して「仲間」ではなかった。たぶんボヘミアン的な印象を与えたことだろう。逍遥派のひげ面学者でつまさきの開いたサンダルをはき、襟のボタンをはずして、モービルが好きで、あるときはメキシコにでかけてレオン・トロツキーに対し、ケインズ革命を受けてあなたの主張は変えねばならないと説得に赴いたことさえある。セールスマンとしてはかなりダメでも、ラーナーは鋭く厳しい論理学者で、理論面でも政策分析でもきわめて創造的だった。経済学を芸術様式として扱ったし、まちがいなくラーナー自身がその巨匠の一人だったのだ。

アバ・P・ラーナーの主要著作

- "The Diagrammatical Representation of Cost Conditions in International Trade", 1932, Economica.

- "The Diagrammatical Representation of Elasticity of Demand", 1933, RES.

- "The Diagrammatical Representation of Elasticity of Substitution", 1933, RES.

- "The Diagrammatical Representation of Demand Conditions in International Trade", 1934, Economica.

- "The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power", 1934, RES.

- "Economic Theory and Socialist Economy", 1934, RES.

- "Economic Theory and Socialist Economy: Rejoinder", 1935, RES.

- "The Symmetry Between Import and Export Taxes", 1936, Economica.

- "Mr Keynes's General Theory", 1936, International Labor Review.

- "A Note on Socialist Economies", 1936, RES

- "Capital, Investment and Interest", 1936-7, Proceedings of Manchester Statistical Society

- "Statics and Dynamics in Socialist Economics", 1937, EJ

- "Theory and Practice of Socialist Economics", 1938, RES

- "Alternative Formulations of the Theory of Interest", 1938, EJ.

- "Saving Equals Investment", 1938, QJE.

- "Saving and Investment: Definitions, assumptions and objectives", 1939, QJE.

- "From Vulgar Political Economy to Vulgar Marxism", 1939, JPE.

- "The Relation of Wage Policies and Price Policies", 1939, AER

- "Some Swedish Stepping Stones in Economic Theory", 1940, Canadian JE .

- "The Economic Steering Wheel", 1941, University Review, Kansas

- "Functional Finance and the Federal Debt", 1943, Social Research.

- "User Cost and Prime User Cost", 1943, AER

- The Economics of Control: Principles of welfare economics, 1944.

- "Interest Theory: Supply and demand for loans or supply and demand for cash?", 1944, RES.

- "Strengthening the Economic Foundations of Democracy", with Oskar Lange, 1944, American Way of Business.

- "Money", 1946, Encyclopaedia Britannica

- "Money as a Creature of the State", 1947, AER.

- "The Burden of the National Debt", 1948, in Income, Employment and Public Policy

- "The Inflationary Process: Some theoretical aspects", 1949, REStat.

- "Fighting Inflation", 1951, REStat

- The Economics of Employment, 1951.

- "Factor Prices and International Trade", 1952, Economica.

- "The Essential Properties of Interest and Money", 1952, QJE.

- "On the Marginal Product of Capital and the Marginal Efficieny of Investment", 1953, JPE.

- ""Consumption-Loan Interest and Money", 1959, JPE

- "On Generalizing the General Theory", 1960, AER.

- "The Burden of the Debt", 1961, REStat.

- "A Note on the Rate of Interest and the Value of Assets", 1961, EJ.

- "The Analysis of Demand", 1962, AER.

- "Macro-Economics and Micro-Economics", 1962, in Nagel, Suppes and Tarski, editors, Logic, Methodology and Philosophy of Science

- "Consumer's Surplus and Micro-Macro", 1963, JPE.

- "Keynesian Economics in the Sixties", 1963, in Lekachman, editor, Keynes' General Theory.

- "On Some Recent Developments in Capital Theory", 1965, AER.

- "Employment Theory and Employment Policy", 1967, AER.

- "The Economist's Can-Opener", 1968, Western EJ.

- "On Optimal Taxes with an Untaxable Sector", 1970, AER.

- Flation: not inflation of prices, not deflation of jobs., 1972.

- ""Money, Debt and Wealth", 1973, in W. Sellekaerts, editor, Econometrics and Economic Theory

- "From the Treatise on Money to the General Theory", 1974, JEL.

- "Principles of Efficient Economic Policy", 1975, in Ben- Shabar, Economics of Efficiency and Growth.

- "Marginal Cost Pricing in the 1930s", 1977, AER.

- "From Pre-Keynes to Post-Keynes", 1977, Social Research.

- "Utilitarian Marginalism", 1978, Eastern EJ.

- "The Scramble for Keynes' Mantle", 1978, JPKE.

- "On Keynes, Policy and Theory: A grumble", 1979, Social Research.

- "A Keynesian on Hayek", 1980, Challenge.

- MAP: A Market Anti-Inflation Plan, with D.Colander, 1980.

- "Paleo-Austrian Capital Theory", 1983, in Colander, editor, Selected Economic Writings of Abba Lerner

アバ・P・ラーナーに関するリソース

ラーナー(ラーナー)とは - コトバンク

Lerner, Abba Ptachya

https://kotobank.jp/word/ラーナー-147495

[生]1903.10.28. ベッサラビア

[没]1982.10.27. フロリダ

ロシア生まれのアメリカの経済学者。ロンドン大学で学び,第2次世界大戦前は L.C.ロビンズ,J.R.ヒックスらとともにロンドン学派に属し,新厚生経済学や独占論などの領域で活躍,J.M.ケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』出現後はケインジアンとしておもに財政論面で活躍。戦後はアメリカの諸大学を経て 1966~71年カリフォルニア大学教授,その後同大学名誉教授を務めた。 1934年の論文"The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power"で提示した独占度の定式化や,"The Economic of Control" (1944) で展開させたマーシャル=ラーナーの条件で著名。このほか"Essays in Economic Analysis" (1953) ,"Economic of Employment" (1955) などの著書がある。

#6

150

この時点[The New Monetarism,1970]でラドクリフ委員会での貨幣の流通速度の可変性が重視されており, 内生性の具体

的なメカニズムに関する議論が欠如している。

(3) 内生的貨幣供給論の確立 :1980年代

カルドアは,1980 年代に内生的貨幣供給論を本格的に展開し始める. ここ

では,第1に1981年のトレヴィシックとの共著論文を取り上げ,第2に

1982年の内生的貨幣供給論を始めて主題として論じた「マネタリズム その

罪過」を検討する。

(i) “A Keynesian Perspective on Money" (Kaldor and Trevithick, 1981)

1981年のトレヴィシックとの共著論文“A Keynesian Perspective on Money"

はマネタリズム批判を目的として書かれた論文である。ここでは,まず, 内生

的な貨幣論,特に逆の因果関係が主張されている.例えば,「貨幣供給の増大

は増大した貸出支出の結果であって, その原因ではない」(Kaldor and

Trevithick, 1981, p. 5). 第2に,当座貸越にも注目している。「支出が存在す

る当座貸越能力を使用することによって,あるいは新たな貸出の取り決めによ

って「ファイナンス」されるとき追加的支出が受取人の銀行預金を増やすとい

う単純な理由で貨幣供給の自動的な増大があるだろう」 (ibid., 1981, p. 6). こ

れは,貸出が預金を創造する過程を明らかにしている。 第3に外生的な利子率

と水平の貨幣供給曲線を主張している。

「貨幣的政策の所与のスタンスは存在している信用貨幣の選択された量で

はなく,選択された利子率によって最も良く表現される。そして, 貨幣の

需要弾力性が大きくても, あるいは小さくても,貨幣供給の弾力性は所与

の選択された利子率の下で, 無限である。(これは貨幣の需要と供給を両

方とも利子率の関数として示す図において, 貨幣供給が垂直な線ではなく

水平な線として示されるべきであるということを意味している)」(Ibid.

р. 6).

これは後にホリゾンタリストといわれる主張の原型であろう。