参考:

ヴィクセルの名前が挙がっている

p.31

A subtler question is whether it makes sense to suppose that actual market institutions do not actually impose a constraint of this kind upon governments (whether logically necessary or not), given that we believe that they impose such borrowing limits upon households and firms. The best answer to this question, I believe, is to note that a government that issues debt denominated in its own currency is in a different situation than from that of private borrowers, in that its debt is a promise only to deliver more of its own liabilities. (A Treasury bond is simply a promise to pay dollars at various future dates, but these dollars are simply additional government liabilities, that happen to be noninterest-earning.) There is thus no possible doubt about the government's technical ability to deliver what it has promised; this is not an implausible reason for nancial markets to treat government debt issues in a different way than the issuance of private debt obligations.

Furthermore, no one would doubt the ability of a government to issue an arbitrary amount of currency, without any commitment to retiring it from circulation (e.g., by running budget surpluses) at some later date.

微妙な問題は、実際の市場機関が実際に政府にこの種の制約を課していないと仮定することが理にかなっているかどうかです(論理的に必要かどうかにかかわらず)。この質問に対する最良の答えは、自国通貨建ての債務を発行する政府は、民間の借り手よりも異なる状況にあるということです。負債。 (財務省債は、将来のさまざまな日にドルを支払うことを約束するものですが、これらのドルは単に追加の政府債務であり、偶然にも利益を生むことはありません。)約束したこれが、金融市場が政府の債務問題を民間債務の発行よりも異なる方法で処理するのにもっともな理由ではありません。

さらに、政府が任意の通貨を発行する能力を、後日(例えば、予算の剰余金を実行することによって)流通から撤回するといういかなる約束もなしに疑う余地がない。

Mitchell2019#30-p483で引用

日銀が国債を売る日 週刊エコノミストebooks Kindle版 2017/8

分子 (:統合政府の支払い義務)

中央銀行保有を

ベースマネー + 除く国債発行残高

の名目現在価値

物価水準=______________________

統合政府の支払い財源の

実質現在価値

分母 (:財政への人々の期待)

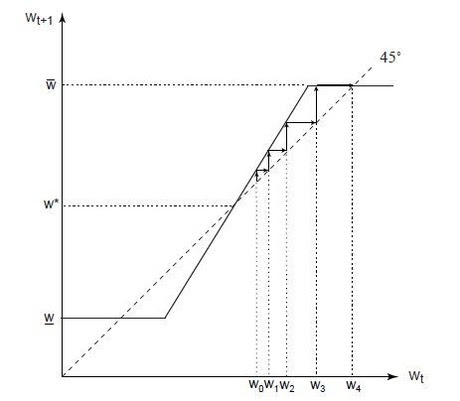

Pt=βtWt/wt

ここでβt≡1+itは、グロスの金利(割引率)である。t+1期の実質資産をwt+1、財政赤字(プライマリーバランス)をsとし、βとsを一定とすると、政府資産wtは

wt+1=β(wt-s)

という簡単な差分方程式で表現できる。金利iをプラスとするとβ>1なので、この式は図の実線のように、傾きが1より大きい直線になる。実質資産の初期値がw0だとすると、w1=β(w0-s)となり、同様にw2、w3…が決まる。

初期値がw*だった場合はw=w*となる45度線との交点(均衡財政)で安定するが、プライマリー黒字でw0>w*の場合(図の右上)は、Wtを一定とするとwtが上がってPが下がり、天井にぶつかって実質資産が拡大する非リカーディアン均衡になる。プライマリー赤字の場合(図の左下)は実質資産が縮小し、インフレで実質債務のデフォルトが起こる。物価(名目資産/実質資産)は上昇し、一定の水準で止まって非リカーディアン均衡(左下)になる。

これは複数均衡で、すべての人々が未来を合理的に予想するw*が(偶然)初期値だったときだけ、真ん中のリカーディアン均衡で安定する。そこに収斂するメカニズムはないので、それ以外の場合は実質資産と物価は発散するが、今の日本のように均衡からはずれているときは、非リカーディアン均衡に近づけば安定する。

追記:シムズのAEA会長講演は、この調整過程をテイラールールで分析し、財政インフレは収束すると論じている。直観的にいうと、代表的家計は政府から借金できないので、将来のある時点で予算制約に直面し、消費を縮小する。中央銀行が物価上昇率と同じ名目金利を設定すると実質所得は同じなので、消費はインフレに中立になり、予算制約で財政赤字はゼロに収束する。合理的予想の仮定をはずすと政府債務は振動するが、インフレが無限大に発散することはなく、物価水準は数倍ぐらいで安定する。

FTPL

Michael Woodford (economist)

https://youtu.be/rT9IkIBhan4

冒頭フロー循環図との円環が完成して収まりが良かった

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/10v16n2/1010sbor.html

p.25:

DSGEモデルの基本構造:

/\ /\

/需要\ /マー\

/ショック\ /クアップ\

/______\ /ショック__\

⬇︎ ➡︎➡︎ ⬇︎

⬇︎ ↗︎ /\ ↘︎ ⬇︎

Y=f^y(Y^e,i-π^e,...) /生産\ π=f^π(π^e,Y,...)

[需要] /ショック\➡︎➡︎[供給]

⬆︎:⬆︎ /______\ ⬆︎ :

⬆︎: ↖︎ ↗︎ :

⬆︎ ↘︎ ↖︎ Y^e,π^e ↗︎ ↙︎

↖︎ ↘︎ ( 期待 ) ↙︎

↖︎ ↘︎ ⬆︎ ↙︎ /\

i =f^i(π-π*,Y,...) /政策\

[金融政策]⬅︎/ショック\

/______\

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl8XNDMaFBdkqcFyK-4CfmZLz0nPL0wFu1jDsQORqpbyPq-pP6tKJjsJxNOBmh7-eX1_B88ZyQXjcvzPchUAYzFZwIKkcqol9ahIkpYFK4-IfJShyyz0sn9ypLU-ytbNWSrYrA/s640/blogger-image-105171248.jpg

πはインフレ率