フリッシュの影響

https://www.ssb.no/a/histstat/doc/doc_199510.pdf

フランコ・モジリアニ (FRANCO MODIGLIANI) - CRUEL.ORG

ラグナー・フリッシュ関連

https://www.kwansei.ac.jp/s_economics/attached/0000132701.pdf

以下の指摘が重要、

《民間部門で保有される通貨は形式上は政府部門の負債項目の一つとみなされている。》

ヨハンセン,8頁

ただしヨハンセンの主眼は金融政策(付随してそれと財政政策との関係)なので統合政府とはベクトルが違う

( 経済学、リンク::::::::::)

クリストファー・シムズ - 2011年 ノ ーベル経済学賞受賞:

http://nam-students.blogspot.jp/2016/11/wikipedia.html

シムズ インタビュー 2017年 FTPL関連

https://nam-students.blogspot.com/2019/02/2017210.html

http://nam-students.blogspot.com/2018/09/blog-post_24.html

2008年国際コンファランス -「金融政策理論の最先端」 - 日本銀行金融 ...

(Adobe PDF)

http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2008/kk27-4-1.pdf

マネーサプライ論争

https://doors.doshisha.ac.jp/duar/repository/ir/23060/zo315.pdf p.51

By Christopher Sims; Money, Income, and Causality.1972

http://www.nviegi.net/teaching/master/sims.pdf

The Money-Income Causality Debate

https://cruel.org/econthought/essays/monetarism/causality.html

https://translate.google.co.jp/translate?sl=en&tl=ja&js=y&prev=_t&hl=ja&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fcruel.org%2Feconthought%2Fessays%2Fmonetarism%2Fcausality.html&edit-text=

《 経験豊富なレースはChristopher A. Sims (1972)の有名なテストで面白い方向に向かいました。 具体的には、シムズはCWJグレンジャー(1969)によって導入された一連の時系列について、その後の「グレンジャー・因果関係」テストを用いた。 この方法は、1つの変数Mを効果的に取り、それを自身の遅れた値と別の変数Yの遅れた値に回帰させる。このように、変数の対における逐次相関は「洗い流され」残っている。 Yの遅れた値に付けられた係数が重要である場合、Yは「Granger-cause」Mと呼ばれる。逆の可能性を検証するために、Yはそれ自身の遅れた値および他の変数Mの遅れた値でYを回帰する。 Mに付された係数が正の場合、Mは「Granger-cause」と言われる。Sims (1972)は、この方法を使用して、金の供給がGranger起因の収入であるが、その収入は、したがって、Monetaristキャンプへの支援を貸している。

しかし、Granger-causality法では、一度に2つの変数のみを調べることができるため、バックグラウンドに潜む他の変数(金利など)からの共通の影響を省略することができます。 言い換えれば、Granger因果関係は、隠れた「第3の要因」によって引き起こされる偽の相関または相関を取り除くことができない。 1970年代にGranger-causalityの論理を基本的に変数のベクトルに適用する新しい方法である "ベクトル自己回帰"(VAR)が導入され、 "因果関係"を調べる単なる変数のペア以上を扱うことができました。 Sims(1980)は、戦前のサイクルがMonetaristの論文を支持しているように見えるが、戦後のサイクルはかなり異なっていることを発見した。 具体的には、シムズは、戦後期には、以前にお金に起因するアウトプットへの影響の大部分を金利が占めていることを見出しました。 事実、お金は内生的になった。 マネタリストの希望は敗北した。》

http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/uploads/Main/macroeconomics_and_reality.pdf

http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/gmm.html

Recursive Macroeconomic Theory, Thomas J. Sargent.トーマス・サージェント教授ら『再帰的マクロ経済理論』

http://nam-students.blogspot.jp/2015/07/blog-post_25.html

M・ウッドフォード 1997 FTPL

http://nam-students.blogspot.com/2018/09/doing-without-money-controlling-ination.html

Prize Lecture by Christopher A. Sims (34 minutes)

https://www.nobelprize.org/mediaplayer/?id=1743

・We consider a substantive economic question: How does monetary policy

affect the economy?

・We start with the two views that were in competition 50 years ago:

-Monetarism. Milton Friedman and Anna Schwarz. Monetary policy

errors are the main source of business cycles. So changing policy to

dramatically reduce size and frequency of recessions is easy.

-Keynesianism. Monetary policy is one, rather small, part of the story

of business cycles. So there is no simple prescription for good policy

and a simple rule for monetary policy would make matters worse.

The tools of economic science

・Science confronts theories with data.

・A nice, clean science, like physics or biology or chemistry, generates data from experiments.

・If there's not enough data to resolve an issue, a clean science runs the experiments a little longer.

・Economics is not such a science. We have to take the data that history, bit by bit, provides us.

・Since 1950, the US has had 10 recessions. Science with 10 data points.

We follow two related stories

・Understanding of the effects of monetary policy improved.

・Understanding of how to get data to tell us something about this issue improved.

Statistical methods

・Tinbergen → Haavelmo → Klein → big Keynesian models

・ Friedman-Schwarz-Meiselman vs. Ando and Modigliani

この話の性質

・実質的な経済問題を考える:金融政策は経済に影響を与えるか?

・50年前に競争していた2つの見解から始めます:

-マネタリズム。 ミルトンフリードマンとアンナシュワルツ。 金融政策

エラーがビジネスサイクルの主な原因です。 だから政策を変え、

不況の規模と頻度を劇的に減らすことは簡単です。

-ケインズ主義。 金融政策は、ビジネスサイクルの物語のほんの一部です。

だから良い政策のための簡単な処方箋はありませんし、

金融政策のための簡単なルールは事態を悪化させるでしょう。

経済学のツール

・科学は理論にデータに直面する。

・物理学や生物学、化学のようなきれいでクリーンな科学は、実験からデータを生成します。

・問題を解決するための十分なデータがない場合、クリーンサイエンスによって実験が少し長く実行されます。

・経済学はそんな科学ではない。 私たちは歴史が少しずつ私たちに提供されるというデータを取らなければなりません。

・1950年以降、米国には10回の景気後退があった。 10のデータ点を持つ科学。

私たちは2つの関連する話を続けます。

・改善された金融政策の効果を理解する。

・改善されたこの問題について何か教えてもらうためのデータの入手方法を理解する。

統計的方法

・ティンバーゲン→ホーヴェルモ→クライン→大きなケインズモデル

・フリードマン-シュワルツ-マイゼルマンvs.[アルバート]安藤とモディリアーニ

Interview with Chris Sims, 2011 Nobel Laureate

http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/uploads/Main/macroeconomics_and_reality.pdf

シムズ教授は有名な1980年の論文で、今では経済学者によって広く利用されているベクトル自己回帰分析が経済変化の研究に適用できることを示した。

ミドルベリー大学の経済学者、デイビッド・コランダー氏は、「シムズ教授は統計学をとことん突き詰めて、データから何を得ることができるか、何を得ることができないか考えようとした。それはマクロ経済にとって大きな前進だった」と述べている。…

http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/uploads/Main/macroeconomics_and_reality.pdf 原論文全49頁

関連 :

計量経済学の方法 (創文社現代経済学選書) 単行本 – 1996/10

- シムズ以前の計量経済の構造モデルには、識別問題(identification problem)があった。これは、例えばすべての変数がすべての方程式に現われる場合、パラメータが推計できないという問題。

例(XとYを数量と価格などの内生変数として):

- そこでシムズが提唱したのが、構造モデルを捨て、一般化された誘導型モデルを用いること。多くの場合、これは構造パラメータの推計を諦めることになる。例えば上例を誘導型に変換し、内生変数が外生変数と先決変数だけで決まるようにすると次のようになる:

FISCAL POLICY, MONETARY POLICY AND CENTRAL BANK INDEPENDENCE CHRISTOPHERA.SIMS 201608

https://www.kansascityfed.org/~/media/files/publicat/sympos/2016/econsymposium-sims-paper.pdf

原論文全17p

/ | ↙︎ / |

/ |↙︎ / |

/___|___←④______ / |

|e為替→| P物価| |

| | | |⇅[外生的]

GDP______①→_____IP|/

浜田宏一氏が「目からウロコが落ちた」というシムズのジャクソンホール論文:

FISCAL POLICY, MONETARY POLICY AND CENTRAL BANK INDEPENDENCE CHRISTOPHERA.SIMS 201608

https://www.kansascityfed.org/~/media/files/publicat/sympos/2016/econsymposium-sims-paper.pdf

原論文全17p

消費税の引き下げは日本を救うか:

http://agora-web.jp/archives/2022683.html

http://www.nikkei.com/article/DGKKZO09531030U6A111C1EE8000/

「(著名投資家の)ジョージ・ソロス氏の番頭格の人からクリストファー・シムズ米

http://www.nikkei.com/article/DGKKZO09531030U6A111C1EE8000/

安倍晋三首相の誕生を先取りする形で株価が上昇し、アベノミクスが実質的に始まった2012年11月16日の衆院解散からあすで4年。内閣官房参与としてアベノミクスを理論面から支える経済学者の浜田宏一エール大名誉教授に4年間の総括と米大統領選でのドナルド・トランプ氏の勝利による影響など今後の政策の展望を聞いた。

金融政策を転換

――アベノミクスの4年をどう評価しますか。

「就任前の安倍首相から『金融緩和を主軸に選挙に打って出る』と米国の自宅に電話があってからもう4年かと思う。12年から13年にかけて堅実一辺倒だった旧日銀の金融政策を転換した。アベノミクスの『第1の矢』では岩田規久男日銀副総裁のインフレ期待に働きかける政策が効いた」

――日銀は国債の買い入れを年80兆円増やしましたが、4年たっても物価は目標とする2%に達していません。

「国民にとって一番大事なのは物価ではなく雇用や生産、消費だ。最初の1、2年はうまく働いた。しかし、原油価格の下落や消費税率の5%から8%への引き上げに加え、外国為替市場での投機的な円買いも障害になった」

――デフレ脱却に金融政策だけでは不十分だったということですか。

「私がかつて『デフレは(通貨供給量の少なさに起因する)マネタリーな現象だ』と主張していたのは事実で、学者として以前言っていたことと考えが変わったことは認めなければならない」

「(著名投資家の)ジョージ・ソロス氏の番頭格の人からクリストファー・シムズ米プリンストン大教授が8月のジャクソンホール会議で発表した論文を紹介され、目からウロコが落ちた。金利がゼロに近くては量的緩和は効かなくなるし、マイナス金利を深掘りすると金融機関のバランスシートを損ねる。今後は減税も含めた財政の拡大が必要だ。もちろん、ただ歳出を増やすのではなく何に使うかは考えないといけない」

――すでに経済規模に対する日本の政府債務残高は主要国で最悪です。

「政府の負債である公債と中央銀行の負債である貨幣は国全体のバランスシートで考えれば民間部門の資産でもある。借金は返さずに将来世代に繰り延べることもできる。リカードの考えでは公債は将来の増税として相殺されてしまうが、そこまで合理的な人はいない」

――財政の悪化に歯止めは要りませんか。

「私は食料とエネルギーを除く『コアコア』の消費者物価指数でインフレ率が安定的に1.5%に達したら、消費税率を1%ずつ引き上げてはどうかと提案している。逆にそれまでは消費増税を凍結すべきだ」

米国債で緩和も

――米国債の購入による金融緩和や外国為替市場への介入を提唱しています。

「金融緩和は『買うものがない』のであれば米国債も選択肢になる。過度な円高を仕掛けた人は介入でとがめればよい」

――トランプ氏が次期米大統領に決まりました。

「粗野な行動をしていた彼も勝利演説では品格が出てきたと見る向きもある。危ぶまれていながら名大統領となったレーガン元大統領を見習ってほしい」

――首相に日ロの経済関係強化を助言した発言が話題になりました。

「ロシアとの政治や外交について進言したかのように紙上で受け取られているならば本意ではない。ロシアとの外交では米国の嫌がりそうなこともしているのに、どうして円相場が5円も6円も円高に動いても為替介入ができないのかということだ。財務省も米国の嫌がることができるような通貨外交をしてほしい」

(聞き手は経済部次長 奥村茂三郎)

Fiscal expansion can replace ineffective monetary policy at the zero lower bound, but fiscal expansion is not the same thing as deficit finance. It requires deficits aimed at, and conditioned on, generating inflation. The deficits must be seen as financed by future inflation, not future taxes or spending cuts.(拙訳)

シムズ「日本の消費増税はインフレ目標の継続的な達成を条件とすべし」

V. WHY HAS MONETARY POLICY BEEN INEFFECTIVE IN THE US, EUROPE AND JAPAN?The general explanation for the low interest rates, large central bank balance sheets, and low inflation in these countries is the failure of effective fiscal expansion to take over from monetary policy as the zero lower bound was approached. Of course in these countries deficits have been large and debt-to-gdp ratios have increased. But the increased deficits have been accompanied by hand-wringing about their long-term effects on taxes and popular spending programs. In Europe, the emphasis on austerity has been explicit and widespread. The idea that the increases in debt were meant to create inflation that would partially pay for them is not part of the public discussion. In Japan, after an initial apparent move toward coordinated fiscal and monetary expansion, a substantial increase in the consumption tax was introduced before the inflation target was reached. In the US it has been less clear what philosophy guides fiscal policy, which perhaps explains its relative success in approaching its inflation target. Nonetheless it is clear that the American public isaware of the country’s long term fiscal problems and their potential impact on their own access to retirement support and medical care. The Gallup poll reports that roughly half of non-retired Americans think that its social security system will not be able to provide them with any retirement income. In this context it seems likely that many people interpret deficits as a sign of fiscal dysfunction that portends higher future taxes or reduced benefits. Changing that perception would require that policy-makers make clear that future fiscal contraction is conditional on reaching and maintaining inflation targets.(拙訳)これらの国における低金利、中銀の巨大なバランスシート、そして低インフレという事象をざっくりと説明すると、ゼロ金利下限に近付いた段階で効果的な財政拡張策が金融政策を引き継ぐことに失敗した、ということになる。もちろん、これらの国の財政赤字は大きく、債務GDP比率は上昇した。しかし、財政赤字が拡大するにつれ、税金や人々の支持を得ている支出計画にそうした赤字が与える長期的な影響を過度に懸念する人が出てきた。欧州では、緊縮財政の重視は明確かつ広範な支持を得てきた。債務の増加はインフレを生み出すためであり、そのインフレによって債務が部分的に賄われる、という考えは、公けの議論には出て来なかった。日本では、当初は財政と金融が協調して拡大する方向に向かっているように思われたが、インフレ目標が達成される前に消費税が大幅に引き上げられた。米国では、財政政策の指針となる考え方が今一つ明確では無かったが、おそらくそのために日欧に比べてインフレ目標の達成により近付くことができた。とは言え、米国民が自国の長期的な財政問題と、各自の退職後支援と医療の利用にその問題が与え得る影響を知っていることは明らかである。ギャロップの世論調査の報告によれば、現役の米国人のおよそ半分が、社会保障制度から退職後の所得を得ることは一切できない、と考えているという。この状況に鑑みると、多くの人々が、財政赤字のことを、将来の増税と給付減少の前触れとなる財政の機能不全の証、と捉えているのはありそうなことである。そうした認識を変えるためには、政策当局者が、将来の財政収縮策はインフレ目標の達成と維持が前提条件になる、ということを明確にする必要があるだろう。

VI. CAN DEFICITS REPLACE INEFFECTIVE MONETARY POLICY AT THE ZERO LOWER BOUND?The answer to this question should be mostly clear from the previous section’s discussion. Reductions in interest rates can stimulate demand only if they are accompanied by effective fiscal expansion. For example, if interest rates are pushed into negative territory, and the resources extracted from the banking system and savers by the negative rates are simply allowed to feed through the budget into reduced nominal deficits, with no anticipated tax cuts or expenditure increases, the negative rates create deflationary, not inflationary, pressure.What is required is that fiscal policy be seen as aimed at increasing the inflation rate, with monetary and fiscal policy coordinated on this objective. In Japan, this might be achieved by explicitly linking planned future increases in the consumption tax to hitting and maintaining the inflation target. In Europe it is harder to see how the necessary fiscal policy commitment could be arranged, because of the many fiscal authorities in the region. A Eurozone-wide moratorium on the Maastricht budgetary rules, to be kept in place until area-wide inflation reaches and sustains the target level, would be effective. Of course it is difficult to see how, in the Eurozone institutional framework, this could be arranged.(拙訳)

1980年代のブラジルと現在の日本の共通点

The 1980’s in Brazil provide an example of a situation where, without any direct interference from fiscal authorities, a central bank motivated by price stabilization could have decided not to raise interest rates despite high inflation. As Loyo (2000) points out, in that period interest rate increases increased inflation. How could this be? Interest payments were a large part of the government budget. The budget process was dysfunctional, so that increases in interest rates fed through to increased issuance of government debt, accelerating the rate of expansion of the debt. No expectation of future fiscal stringency was generated by the debt expansion, so the debt expansion increased demand, and thereby inflation.The reason standard economic models imply that interest rate increases reduce inflation isthat they assume, usually implicitly, that an increase in the interest expense component of the budget calls forth, at least eventually, an increased primary surplus — revenues minusnon-interest expenditures. This is the most easily understood restraint on fiscal policy required for central bank independence, and one most economists find quite plausible. The European Monetary Union puts limits on debt-to-gdp ratios and deficits, probably with this sort of mechanism in mind. However, this point remains valid if we reverse all the signs, and this is not so widely recognized.If in the face of low inflation the central bank lowers interest rates, demand increases and inflation rises only if the reduced interest expense component of the budget is expected eventually to flow through to a reduced primary surplus. A fiscal authority that, in the name of “fiscal responsibility”, maintains its primary surplus as the central bank cuts interest rates, undermines the effectiveness of monetary policy to the same degree, and by the same mechanism, as in the case of 1980’s Brazil.(拙訳)1980年代のブラジルは、物価安定を使命とする中央銀行が、財政当局からの直接的な干渉無しに、高インフレにもかかわらず金利を引き上げないことを決定する、という状況の事例を提供する。Loyo(2000)が指摘したように、その時期においては金利引き上げはインフレを上昇させた。なぜそんなことが起きたのか? 利払いは政府予算の中で大きな比重を占めていた。財政プロセスが機能不全に陥っていたため、金利の引き上げは国債の発行増につながり、債務拡大のペースを加速させた。債務の拡大によって将来厳しい財政規律が課されるという見込みは無くなり、そのため債務拡大は需要を増やし、インフレを上昇させた。標準的な経済モデルにおいて金利引き上げがインフレを下げることになる理由は、それらのモデルが、通常は暗黙裡に、予算における利払い項目が増加することにより、基礎的財政収支――歳入から利払い以外の歳出を差し引いたもの――が少なくとも最終的には増える、ということを仮定しているためである。これは中央銀行の独立のために財政政策に要求される制約の中で最も簡単に理解できるものであり、大半の経済学者が大いに納得できるものである。欧州通貨同盟は債務GDP比率や財政赤字に制限を課しているが、それはおそらくこの種のメカニズムが念頭にあったものと思われる。しかし、すべての符号を引っ繰り返した場合にもこの話は成立する。だが、そのことはあまり認識されていない。

消費税の引き下げは日本を救うか

Fiscal expansion can replace ineffective monetary policy at the zero lower bound, but fiscal expansion is not the same thing as deficit finance. It requires deficits aimed at, and conditioned on, generating inflation. The deficits must be seen as financed by future inflation, not future taxes or spending cuts.

| |

| 生誕 | 1942年10月21日(74歳) ワシントンD.C. |

|---|---|

| 国籍 | |

| 研究機関 | プリンストン大学 |

| 研究分野 | マクロ経済学 計量経済学 時系列分析 |

| 母校 |

ハーバード大学 (A.B, PhD)

カリフォルニア大学バークレー校[1] |

| 論敵 | 構造方程式モデリング |

| 実績 | 多変量自己回帰モデルの利用 |

| 受賞 | ノーベル経済学賞 (2011) |

| 情報 - IDEAS/RePEc | |

|

略歴[ソースを編集]

- 1942年 ワシントンD.C.に生まれる。

- 1959年~1963年 ハーバード大学で学ぶ(数学でB.A.、magna cum Laude)。

- 1963年~1964年 カリフォルニア大学バークレー校で学ぶ。

- 1967年~1968年 ハーバード大学で経済学の専任講師となる。

- 1968年 ハーバード大学で経済学のPh.D.を得る(博士論文'The Dynamics of Productivity Change: A Theoretical and Empirical Study')。

- 1968年~1970年 ハーバード大学の助教授となる。

- 1970年~1974年 ハーバード大学の准教授となる。

- 1970年~1971年 NBERのリサーチ・フェローとなる。

- 1974年~1990年 ミネソタ大学教授となる。

- 1983年 ミネアポリス連邦準備銀行のコンサルタントとなる(1986年~1987年にも同様)。

- 1988年~現在 アメリカ芸術科学アカデミー会員となる。

- 1989年~現在 米国科学アカデミー会員となる。

- 1990年~1999年 イェール大学教授(Henry Ford Ⅱ Professor of Economics)となる。

- 1995年 計量経済学会の会長となる。

- 1999年~2004年 プリンストン大学教授となる。

- 2004年~ プリンストン大学教授(Harold H. Helm '20 Professor of Economics and Banking)となる。

- 2008年 トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞。

- 2011年 トーマス・サージェントと共にノーベル経済学賞受賞。

業績[ソースを編集]

- 計量経済学と、マクロ経済理論および政策に多くの論文を書いている。とくに、経験的マクロ経済学における多変量自己回帰モデルの使用奨励者であった。

- 彼は、ベイジアン計量経済学も主導した。これは、経済政策を定式化し、評価する場合に役だったと言える。

- シムズは、中央銀行通貨政策に因果関係の方向を評価する技術を提供したと述べた。彼は、マネーサプライをシフトさせるミルトン・フリードマンのようなマネタリストの理論が、インフレに影響を与えることを確認した。しかしながら、因果関係が両方の方法ではたらくことを示した。金利とインフレのような変数もまた、マネーサプライの変化へと導いた。

ノーベル経済学賞[ソースを編集]

- 2011年にトーマス・サージェントと共に「ノーベル経済学賞」を受けた。

- シムズのノーベル・レクチャーは、2011年12月8日「金融政策とその影響の統計モデリング」であった。

註[ソースを編集]

- ^ “Christopher A. Sims Curriculum Vitae” (2008年12月23日). 2011年10月10日閲覧。

関連項目[ソースを編集]

外部リンク[ソースを編集]

- 新谷 元嗣,陣内 了

“ベイズ流”の観察で教授に日本食をふるまった

予見を排し、データに語らせるVARモデル

/ \

/ \

3x3 / /

_____/ /

|_|_|_|\ /5×5

|_|_|_| \ /

|_|_|_|______\/

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|4×4

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|

/ |

/ |

/ |

/ - - -

Thomaによるシムズの業績の解説

- シムズ以前の計量経済の構造モデルには、識別問題(identification problem)があった。これは、例えばすべての変数がすべての方程式に現われる場合、パラメータが推計できないという問題。

例(XとYを数量と価格などの内生変数として):

- 上例でパラメータaやbを推計するためには、まず、排除制約(exclusion restriction)を課さなくてはならない。具体的には、a1もしくはb1をゼロと置くことにより、片方の式から変数を排除しなくてはならない。

- しかし、識別問題のためだけに変数を排除すると、モデルの誤った定式化、および推計バイアスにつながる。シムズ以前の研究者は、取りあえずそれを無視してあちこちで変数の排除を行いながら大規模計量経済モデルを推計していた。シムズがMacroeconomics and Realityで指摘したのは、そうした排除は理論を無視したアドホックなものであり、弁護できるものでは無い、ということ。特に期待がモデルに入っていると問題であった(∵期待は通常モデルの他の変数すべてに依存するので)。

- そこでシムズが提唱したのが、構造モデルを捨て、一般化された誘導型モデルを用いること。多くの場合、これは構造パラメータの推計を諦めることになる。例えば上例を誘導型に変換し、内生変数が外生変数と先決変数だけで決まるようにすると次のようになる:

- 当初、シムズはこのモデルから重要な考察が得られると考えていた。例えば、Xを貨幣、Yを生産とすれば、貨幣へのショックが生産を経時的にどのように変化させるかをインパルス反応関数で理解することができる。貨幣が生産の変動の原因になるかという因果性のテストもこのモデルを用いて行うことができる(このシムズの因果性テストは基本的にグレンジャーの因果性テストと同じものであったが、シムズは、インパルス反応関数と分散分解により、それを3つ以上の変数の系に適用できるようにするという重要な貢献を行った)。

- しかし、CooleyとLeRoyが重要な論文*1で指摘したように、このモデルにおいても構造的仮定の問題を免れてはいない。上例で言えば、我々が興味があるのは貨幣へのショックvtであるが、誘導型の二式を回帰で推計した場合、誤差項として推計されるのは各式についてそれぞれa1vt+utとvt+b1utというvtとutの線形結合であり、求めるショックを単体で取り出すことができない。

- 求めるショックを推計するには、a1もしくはb1をゼロと置くことになる。仮にb1をゼロと置けば、誘導型の二番目の式の回帰によってvtを推計することができる。ただ、b1をゼロと置くことはYtの排除に他ならず、排除制約という元の問題に立ち戻ってしまう。

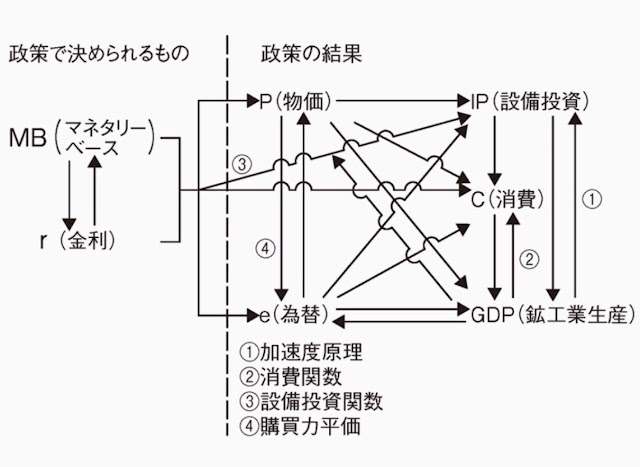

以下の図は、『経済のしくみがわかる「数学の話」』(高橋洋一)を参照、

古典派の二分法 - Wikipedia

古典派の二分法 - 金融大学

「古典派の二分法」と「貨幣中立説」 - コバヤシユウスケの教養帳

古典派の二分法とは | 知っておくと得!

古典派の二分法とは、『貨幣市場が、実物部門である労働市場、財市場に影響しない』というものである。別名は、貨幣‐実物の二分法、貨幣の中立性、貨幣ヴェール観などという。

これはフィッシャーの交換方程式によって説明できる。

MV=PT

Mは貨幣供給量、Vは貨幣の流通速度、Pは物価、Tは実質GDPとする。

ここで、三つの前提を置く。

・Vは一定である。

・Tは一定である。

・Mは外生的に与えられる。

すると、上の式は

M[V]=P[T]

となる。[赤]は一定ということ。この結果、

MはPのみを変化させる→Mは実体経済には影響を与えていない

ことが分かる。

さて、これには問題があるそうです。

「上の3つの前提ってホントかよ?」という問題です。

だいたいのことは前提がないと断言できません。例えば、前提を青で書いてみると、

「おれ一人暮らしする・・・いつかね!!」

「重力が働く・・・地球ではね!!」

「おれって天才だ・・・この班の中ではね!!」

「二分法が成り立つのである・・・上の三つが成り立てばね♪」

この前提を見逃すと大変なことになります。論破されるまえに、前提を疑うべきですよね。

本題に戻ります。今の時点で分かるところまで書いてみたいと思います。少ないですけど。

・Vは一定ってほんと?・・・これは、『金融の技術革新』『金利水準』によって変化するようです。

・Tは一定ってほんと?・・・貨幣の需要が「取引動機」だけなら、Mが変化してもTは変わらないと言えます。しかし、実際には「投機的動機」も含まれます。これを含むと、金利が変数に入ります。ここからはおそらくなのですが、よって、貨幣の供給量Mの変化によって、LM曲線がシフトします。これにより、Tの値が変化する。したがって、Tは一定とはいえない。と、結論付けられるんではないかと。

・Mの外生性ってほんと?・・・実際には、内生的にMが決まることもあるようです。つまり、民間の金融機関が預金を決定し、それに伴って預金準備率が現金の需要と同時に決まる。そして、ハイパワードマネーが決まる。という逆の流れの影響です。

ん~、十分に疑える根拠はあるようですね。…

| 需要

| o 供給

| |

| o |

| |

| o|

r|____| r→MB

| o MB→r

| | o

| | o o

|____|___________P

MB

マネタリーベース(MB)、国債金利(r)、物価(P)

7-1図 新投資需要の決定機構

m,r

|o

|

| o m=m(I)

r*|_|__o o

|_|__|_____I

0 I1 I*

資本の限界効率mと新投資需要の大きさIとの関係は,資本の

限界効率曲線m=m(I)という減少関数で表される。mが与え

られた利子率r*よりも大である場合は,借入により投資を行う

ことによって純益(m-r*)が生じ,Iは拡大されていく。この

拡大はm =r*まで続けられ,やがてm =r*の新投資水準I*のと

ころで新投資需要が決定される。

(『経済原論』平井規之他197頁)

/ | ↙︎ / |

/ |↙︎ / |

/___|___←④______ / |

|e為替→| (購買力平価) P物価 |

| | | |⇅[外生的]

財の需要 財・サービス 財の供給

お金の流れ------➡︎D市場S⬅︎---------

|支出 均衡点E_\/ 販売された財・|

(=GDP) /\ サービス|

| -------⬅︎S D➡︎------- |

| |購入された ⬇︎⬆︎ 収入| |

| |財・サービス 消費税|補助金 (=GDP) |

| C消費の決定 |政府購入 産出| |

| | ⬅︎生活保護-- || | Y財サービスの生産

⬆︎ ⬇︎(⬅︎短期国債-➡︎)||(---助成金➡︎ ⬇︎ ⬆︎

\ / ---所得税➡︎【政府】⬅︎保険・法人税)\ /

【家\計】 公的貯蓄|⬆︎政府赤字 【企/業】Y=F(K.L)

/ \ ⬅︎利子・貸付け ⬇︎|(----融資➡︎ / \

⬇︎ ⬆︎ -預金・利息➡︎【銀行】⬅︎利息・取付け)⬆︎ ⬇︎

K,L| 金融 | wL,rK

資| | --民間貯蓄➡︎ 市場 ➡︎投資⬆︎ | 賃金,利子・配当

本| | 生産へ| |の支払い

と| (GDP=)所得 生産要素 の投入| |

労| -------⬅︎D市場S➡︎------- |

働| E_\/均衡点 賃金・地代|

の|労働・土地・資本 /\ ・利潤(=GDP)

供 ---------➡︎S D⬅︎---------

給 労働の需要

生産と分配:Y=wL+rK

生産と支出:Y=C

CYLKといった記号は、麻生良文ミクロ経済学2012年5頁「経済循環図」参照

http://nam-students.blogspot.jp/2015/08/blog-post_38.html

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

誘導形

ゆうどうけい

reduced form

いま、経済の構造を、国民所得Yと消費支出Cの二つの内生変数を中心とし、それに投資Iを外生変数として導入することによって、次の方程式体系によって表すものとする(uは確率的な変動部分を表す)。

これが一つの(もっとも簡単な)計量経済モデルである。この連立方程式を内生変数CとYについて解いたもの、すなわち、

が、先のモデルから導かれた誘導形である。

誘導形は、二つの目的から必要とされる。一つは、構造方程式のパラメーターαおよびβを統計的に推定する際に用いられる。α、βを元の方程式について直接推定しようとすると、変数Yと確率項uとが相互に依存関係をもつために、それらの推定値は真の値から偏りのあるものとなる。そのために、誘導形を導くことによって、各内生変数を外生変数と確率項だけによって書き換え、そのような相互依存関係を取り除いたうえでパラメーターを推定する。こうすることによって偏りのない推定値が得られるが、それは誘導形のパラメーターであり、そこから元のパラメーターα、βを求める。しかし、このように誘導形パラメーターから元のパラメーターがつねに一定の値として得られるとは限らない。

誘導形のもう一つの目的は、経済分析に関するものである。たとえば、先のYについての誘導形方程式をみると、誘導形パラメーター(あるいは元のパラメーターβ)が統計データから推定されていれば、経済社会全体の投資額がかりに1兆円増加したとすれば、国民所得はその1/(1-β)倍だけ増大することがわかる。また、Cについての誘導形方程式からも同様のことが具体的な数量関係として得られる。このようにして、誘導形を経済政策の立案や経済構造の分析に役だてることができる。[高島 忠]

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

構造方程式

こうぞうほうていしき

structural equation

いま、国民経済全体の活動の姿を次のような方程式の体系として表現したとする。

Ct=a0+a1Yt+a2Ct-1+ut…(1)

Yt=Ct+

ここで、Yは国民所得、Cは国民全体としての消費額、

このようにして構築されたモデルを用いて、ある特定の経済活動が具体的にどのような数量的因果関係に基づいて構成されているのかをみいだすことが、計量経済学的研究の基本的な仕事となる。その作業は、モデルに採用された経済変数のそれぞれの動きを、実際の観測データ(統計数字)を用いて追うことによって行われる。それらのデータに基づいて、研究対象としている経済活動の具体的な構造を表すものとして、経済変数間の数量的因果関係を規定する定数あるいは係数(これらはパラメーターとよばれる)が推定されるわけである。たとえば、先に示したもっとも簡単な国民経済のモデルを、日本経済の1970年(昭和45)から1989年(平成1)までの20年間のデータを用いて推定した結果は、次のようになったとしよう。

Ct=77.5+0.253Yt+0.656Ct-1 …(3)

Yt=Ct+

これが日本経済の当該期間に関する基本構造を表す方程式の体系であり、これを「構造方程式体系」とよぶ。そして、これを構成するおのおのの方程式が推定された「構造方程式」である。もし、1990年以降のデータを用いて同じモデルを推定したとしたならば、おそらく各係数の値は異なったものとなるであろう。そういう結果が出たとするならば、日本経済はバブル崩壊後の「失われた十年」とそれに続く金融危機・世界同時不況という20年の経過のなかで、はっきりと「構造」変動をおこしたことが、計量経済学的に明らかにされることになる。

構造方程式は、それが表す数量的関係の性質によって、一般に「行動方程式」と「定義式」とに分けられる。前者は人間のある種の経済行動を数量的因果関係として表したものであり、後者は単に経済変量間の統計上の定まった関連を示すものである。先に例示した構造方程式体系についていえば、(1)または(3)式が行動方程式であり、(2)または(4)式が定義式である。[高島 忠]

dsgm中島

http://www.eco.nihon-u.ac.jp/center/economic/publication/journal/pdf/43/43-2-1.pdf

「総括的検証」で積み残された課題 - みずほ総合研究所

http://web.mit.edu/14.461/www/part1/sims.pdf

グローバル・インバランスと国際通貨体制 単行本 – 2013/3/1

1はじめに 2バロ ー =リカ ードの等価定理 3物価の財政理論 4購買力平価 5通貨同盟のインフレ率 6ギリシャ 、ポルトガル 、アイルランドの予想物価と財政 7財政収支と経常収支 8おわりに

貨幣と金融政策―貨幣数量説の歴史的検証 Kindle版2015

内容紹介

貨幣とは、経済の中でどのような意味を持つ存在なのか。

20世紀初頭に「貨幣数量説」がひとつの完成形に到達し、それは1970~80年代のマネタリズムへ、その後の合理的期待学派や新しい古典派マクロ経済学へと引き継がれた。

それらの理論のコアが、「貨幣の中立性」「古典派の二分法」という考え方である。

一方、貨幣数量説的な立場に対しては、それぞれの時代において多くのアカデミックな論争が展開された。

2000年代以降は、金融市場における危機が実体経済に悪影響を及ぼす事態も観察されている。

本書はそのような今日的な問題意識に立って、貨幣と貨幣数量説の意味を、経済史・経済学史の中で追究している。

【主な内容】

第1章 イントロダクション

第2章 貨幣数量説の歴史的発展

第3章 16世紀「価格革命」論の検証

第4章 19世紀イギリスにおける貨幣理論の発展

第5章 大恐慌と貨幣

第6章 第2次世界大戦後のマクロ経済学と金融理論の変遷

第7章 まとめ

内容(「BOOK」データベースより)