( 経済学、リンク::::::::::)

スペンス シグナリング理論 ハーバード学派?

https://nam-students.blogspot.com/2019/01/blog-post_19.html@

ケネス・J・アロー (Kenneth J. Arrow), 1921-2017

https://nam-students.blogspot.com/2019/02/j-kenneth-j-arrow-1921.html

1963年及び1970~1年の講演でアローはシグナル、逆選択、モラルハザードの概念を提出している。

後者の講演録原書は1974年出版され、『組織の限界』として近年邦訳が文庫化された。

1972年にアローはノーベル記念賞受賞。一方スペンスの博士論文は1972年。2001年ノーベル記念賞受賞。

NAMs出版プロジェクト: 情報の非対称性 スティグリッツ 2001年ノーベル経済学賞

http://nam-students.blogspot.jp/2016/04/blog-post_0.html

スティグリッツ 公共経済学 Economics of the Public Sector by Joseph E. Stiglitz

NAMs出版プロジェクト: 奥野正寛『ミクロ経済学』:目次

http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/blog-post_32.html

http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/blog-post_32.html

(両書とも屈折需要曲線の図は出てこない)

ゲーリー・ベッカー 1992年ノーベル経済学賞 不良少年の定理

ロバート・パットナム(Robert David Putnam,1940~)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%

82%BA%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA

マイケル・スペンス 2001年ノーベル経済学賞

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%8

3%BB%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B9

https://en.wikipedia.org/wiki/Signalling_(economics)

Michael Spence (1973), ‘Job Market Signaling’

https://www2.bc.edu/thomas-chemmanur/phdfincorp/MF891%20papers/Spence%201973.pdf

シグナリング理論 小野浩論稿

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2016/04/pdf/002-005.pdf

シグナリング理論(Spence1974)は,元々は1972 年にハーバード大学の博士論文として発表された。その後1973年にQuarterly Journal of Economics(QJE),1974年にはハーバード大学出版社から本として改めて出版された。当時はシカゴ学派率いる人的資本理論が支配的であった。現にJournal of Political Economy(JPE)が人的資本を特集したのが1962年,ベッカーが『人的資本』を出版したのが1964年だから,シグナリング理論はその約10年後に発表されたことになる。JPEはシカゴ大学,QJEはハーバード大学を拠点としているから,実にシグナリング理論は人的資本理論と真向から対立し,ハーバード大学がシカゴ学派に挑戦状をたたきつけるようなかたちを取った。発表当時からシグナリング理論は人的資本理論の「ライバル」(Blaug1976)として注目され,期待も大きかった。その期待に応えるように,後にシカゴ学派の独占的地位を揺るがすほど,影響力のある代替説として知れわたった1)。

…

筆者は幸いにも大学院時代,ベッカー教授の指導のもとで博士課程を過ごした。1997年の春,教授が出題した博士課程の資格試験を受けた。試験には人的資本理論対「スクリーニング理論」に関する問題が含まれていた。「教育と所得には正の相関がある。二つの理論を使ってその関係を解明し,その異なる含意について説明せよ。また,実証研究では,どちらの理論が支持されていると思うか述べよ」という内容だった。奥の深い問題で,夜が更けるまで考え込んだのを覚えている。試験には無事合格したものの,ベッカー教授本人がどう思っているのか,その後直接尋ねてみた。そのとき教授はこう言い切った。「シグナリング仮説は理論面では有力でも,実証研究で確認することは難しい。人的資本の方が説明力は高く優位である。」

人的資本理論かシグナリング理論かの議論は今後も尽きないだろう。ただし,最近の兆候が示唆するように,シグナリングは人的資本の延長にある理論または補完する理論であると考えるほうが賢明かもしれない。

A. Michael Spence, Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening Processes, Cambridge: Harvard University Press, 1974.

Blaug,Mark(1976)“TheEmpiricalStatusofHumanCapital Theory:ASlightlyJaundicedSurvey,”Journal of Economic Literature,14:pp.827-855.

佐野晋平(2015)「人的資本とシグナリング」『日本労働研究雑誌』No.657,pp.4-5.☆

サーチ理論:メモA. Michael Spence, Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening Processes, Cambridge: Harvard University Press, 1974.

Blaug,Mark(1976)“TheEmpiricalStatusofHumanCapital Theory:ASlightlyJaundicedSurvey,”Journal of Economic Literature,14:pp.827-855.

佐野晋平(2015)「人的資本とシグナリング」『日本労働研究雑誌』No.657,pp.4-5.☆

http://nam-students.blogspot.jp/2016/03/blog-post_34.html

マッチング理論:再考

https://nam-students.blogspot.com/2019/01/blog-post_4.html

スティグラーとスティグリッツは立場は正反対だが、情報の非対称性への着目は一致する

☆

大学の意義はどのように考えられるだろうか。人的資本理論は大学を労働者に人的資本を蓄積させる手段と考える。そのため,大学教育が人的資本を蓄積させ,労働者の生産性を長期的に向上させるようなものであるかが論点となる。シグナリング理論は大学を個人の生産性を企業に伝達する手段だと考える。そのため,大学進学費用(たとえば,大学入試の難易度)とその労働者自身が持つ生産性に一定の関係があり,大卒は高卒よりも適切に高い賃金である点が重要となる。労働者の生産性を識別できる代替的な方法があれば,大学は重要ではない。

いずれの理論に立脚するかで,同一の教育政策であってもその評価は異なる。例えば,学費援助は個人の進学の直接費用を引き下げるため,他の条件を一定にすれば, より多くの個人は大卒を選択する。人的資本理論に基づけば,進学により人的資本が蓄積されるため,個人の生産性向上に寄与し,外部性も考慮に入れると社会的な便益も大きい。一方, シグナリング理論に基づけば,学費援助政策によリタイプHだけではなくタイプLも大学に進学することになり,大卒であることはもはや生産性が異なるという情報を持たなくなるため,学費援助政策はシグナルの価値を減らしてしまう。

大学進学の意義を考察する際に,人的資本とシグナリングのいずれがもっともらしいかがポイントとなるが,両者の識別は容易ではない。大卒賃金が高卒賃金と比べ高いという統計的事実は,大学で身にうけた人的資本,そもそも高い生産性(能力)を持つ個人が進学しただけのシグナリングのいずれからも解釈可能である。また,両理論は排他的ではなく,教育による能力上昇を組み込んだシグナリング理論も想定できる場。そのため,大卒であることが賃金を引き上げる背後には,人的資本の要因とシグナリングの要因の双方があると考えるのが自然であり,それぞれの説明力がどの程度であるかを計測する試みがなされ,膨大な実証研究が蓄積されている。

また,大学のどのような領1面を問題にするかで意義は異なるかもしれない。高卒と大卒という捉え方をすると,入学試験実施直後に採用せずに,卒業までの4年間を待つことを考えれば,シグナリングだけではなく,人的資本もまた重要だといえるだろう。銘柄大学であるかどうかはシグナルの要素が強調されやすいが,大学入試で要求される能力と労働生産性に一定の関係が前提となる。学部間の差では職業に直結しやすい教育内容であれば人的資本の要素が強調されやすいが,基礎理論といった抽象的思考が長期的なリターンを生む可能性も否定できないだろう。

このように,人的資本理論とシグナリング理論は,同じ学歴間賃金格差という現象を異なる見方で理解しようとするものである。大学の意義を検討する際には,理論的前提を踏まえつつ,厳密な実証研究で裏付けることが重要な示唆であるといえる。

高本論考

https://kuir.jm.kansai-u.ac.jp/dspace/bitstream/10112/14941/1/KU-1100-19740220-01.pdf

ジョージ・スティグラー

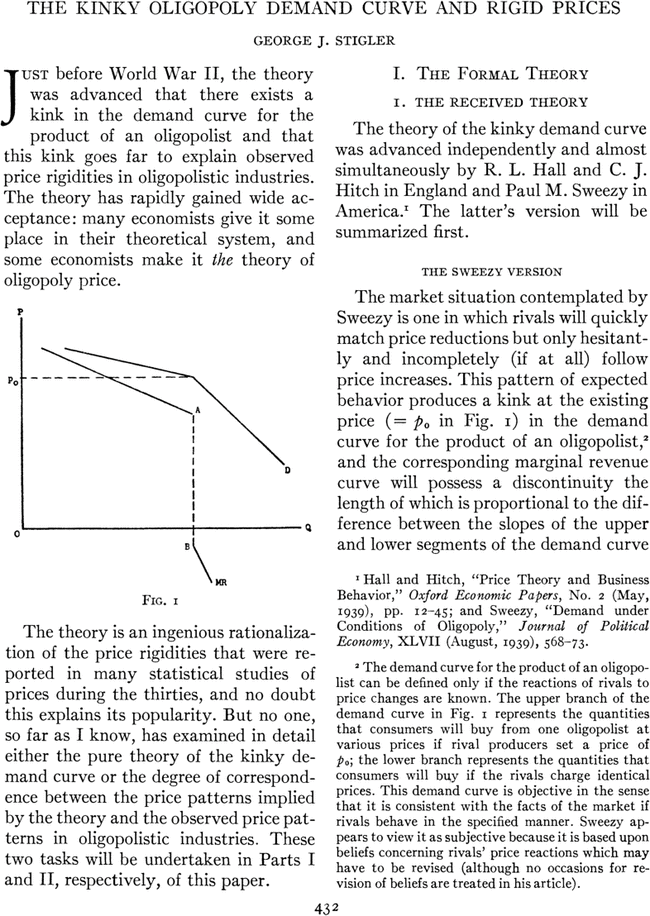

G. Stigler, “Kinky Oligopoly Demand and Rigid Prices,” Journal of Political Economy, Vol. 55, No. 5, 1947, pp. 432-449.

に言及

(冒頭1ページ目に屈折需要曲線の図があり、そのページだけ見ることができる)

_____

http://nam-students.blogspot.com/2019/01/blog-post_99.html

瀧澤弘和『現代経済学』より[上下逆にして改変]:

図2-4 ゲーム理論の影響を受けた諸分野とノーベル賞

瀧澤弘和『現代経済学』より[上下逆にして改変]:

図2-4 ゲーム理論の影響を受けた諸分野とノーベル賞

1988 モーリス・アレ 市場と資源の効率的利用に関する理論

1991 ロナルド・コース 取引費用経済学

ゲーム理論___________________________________

1994 人間行動・制度 I I

ハーサニ/ナッシュ/ゼルテン 行動ゲーム理論 I

\ 実験ゲーム理論 I

\インセンティブ・制度設計 I I

\ I I

/\___情報の非対称性 I I

/ \ 1996マーリーズ/ヴィックリー I I

/ \ 2001アカロフ/スペンス/スティグリッツ I I

/ \ I I I

/ \ I 行動経済学/実験経済学I

対立と協力 \ I 2002 I

2005 /\ I カーネマン/スミス I

オーマン/シェリング / \ I I I

/ \ I I I

マーケット・デザイン メカニズム・デザイン I I I

/ \ 2007 I I 経済ガバナンスの理論

/ \ ハーヴィッツ/マスキン/ I I 2009

サーチ理論 \ マイヤーソン \ I I オストロム/

2010 \ \ I I ウィリアムソン

ダイアモンド/ \ \ I I

モーテンセン/ピサリデス \ \ I I

マッチング理論 \ \I I

2012 オークション理論 契約理論 I

ロス/シャープレイ 2014 I

ティロール I

2016 行動経済学 ナッジ理論

ハート/ホルムストローム 2017

リチャード・セイラー

ゲーム理論___________________________________

1994 人間行動・制度 I I

ハーサニ/ナッシュ/ゼルテン 行動ゲーム理論 I

\ 実験ゲーム理論 I

\インセンティブ・制度設計 I I

\ I I

/\___情報の非対称性 I I

/ \ 1996マーリーズ/ヴィックリー I I

/ \ 2001アカロフ/スペンス/スティグリッツ I I

/ \ I I I

/ \ I 行動経済学/実験経済学I

対立と協力 \ I 2002 I

2005 /\ I カーネマン/スミス I

オーマン/シェリング / \ I I I

/ \ I I I

マーケット・デザイン メカニズム・デザイン I I I

/ \ 2007 I I 経済ガバナンスの理論

/ \ ハーヴィッツ/マスキン/ I I 2009

サーチ理論 \ マイヤーソン \ I I オストロム/

2010 \ \ I I ウィリアムソン

ダイアモンド/ \ \ I I

モーテンセン/ピサリデス \ \ I I

マッチング理論 \ \I I

2012 オークション理論 契約理論 I

ロス/シャープレイ 2014 I

ティロール I

2016 行動経済学 ナッジ理論

ハート/ホルムストローム 2017

リチャード・セイラー

マイケル・スペンス

アンドリュー・マイケル・スペンス(Andrew Michael Spence、1943年11月7日 - )は、アメリカで生まれた経済学者である。

2001年にジョージ・アカロフとジョセフ・E・スティグリッツと共に、情報が浸透し、市場が発達する動学性に関する業績によってノーベル経済学賞を受賞した。彼はこの仕事をスタンフォード大学に在籍している間に行った。

2001年にジョージ・アカロフとジョセフ・E・スティグリッツと共に、情報が浸透し、市場が発達する動学性に関する業績によってノーベル経済学賞を受賞した。彼はこの仕事をスタンフォード大学に在籍している間に行った。

| 経済学者 | |

|---|---|

| |

| 生誕 | 1943年11月7日(75歳) ニュージャージー州モンクレール |

| 国籍 | |

| 研究機関 | ハーバード大学 スタンフォード大学 SDA Bocconi School of Management ニューヨーク大学 |

| 研究分野 | ミクロ経済学 |

| 母校 | ハーバード大学(Ph.D.) オックスフォード大学(B.A.) プリンストン大学(B.A.) |

| 博士課程 指導教員 | ケネス・アロー トーマス・シェリング |

| 影響を 受けた人物 | リチャード・ゼックハウザー |

| 実績 | シグナリング理論 |

| 受賞 | ジョン・ベイツ・クラーク賞(1981) ノーベル経済学賞(2001) |

| 情報 - IDEAS/RePEc | |

|

略歴

- 1943年 スペンスはニュージャージー州のモンクレールで生まれる。

- 1966年 プリンストン大学で哲学の学位(B.A.)をとる(プリンストンでは数学に関してローズ奨学金を授与されている)。

- 1968年 オックスフォード大学で数学の学位(B.A./M.A.)を得る。

- 1971年 ハーバード大学で教え始める。

- 1972年 ハーバード大学で博士号(Ph.D.)を取得し、ハーバード大学より卓越した博士論文により「デイビット・A・ウェルズ賞」を受ける(ちなみに、スペンスはこれらの学校で、ケネス・アローやトーマス・シェリング、リチャード・ゼックハウザーらに師事してきた)。

- 1973年~1975年 スタンフォード大学で教える。

- 1974年 『マーケット・シグナリング』を出版する。

- 1975年~1984年 経済学教授としてハーバード大学に戻る。

- 1977年~1979年 国立科学財団の経済顧問団に属す。

- 1979年 ハーバード大学の経済学部とハーバード・ビジネススクールの教授との任命をうける。

- 1979年 ガルブレイス優秀教育者賞を受ける。

- 1982年 アメリカ経済学会のジョン・ベイツ・クラーク賞を受ける。

- 1983年 アメリカ芸術科学アカデミーのフェローに選ばれる。

- 1984年~1990年 ハーバード大学の芸術・科学学部の学部長となる。

- 1990年~1999年 スタンフォード大学の経営大学院の学部長となる。

- 1991年~1997年 科学・技術・経済政策に関する米国研究審議会議長となる。

- 1999年 カリフォルニア州メンローパークにあるオーク・ヒル・キャピタル・パートナーズの共同経営者となる。

- 2001年 ノーベル経済学賞を受ける。

- 2006年 「成長の開発に関する委員会」(成長開発委員会)の議長となる。

- 2010年~現在 ニューヨーク大学Leonard N. Stem School of Businessの経済学教授となる。

- これまで、『アメリカン・エコノミックス・レビュー』、『ベル・ジャーナル・オブ・エコノミックス』、『ジャーナル・オブ・エコノミック・セオリー』、『パブリック・ポリシー』などの編集委員を務める。

業績

- スペンスの業績の中で最も有名なのはシグナリングに関する理論、特に労働市場に関する理論である。現在の契約理論において彼の議論を欠かすことはできない。このモデルでは、労働者は自らの有能さを使用者に証明するために、取得するのにコストが必要な何らかの学位を獲得する。使用者は、有能な労働者は学位の取得にコストが比較的低くすむ一方、無能な労働者は学位の取得に多大なコストを払わなければならないと判断するため、より高い学位を持つ労働者には高い賃金を払うことにする。このモデルは、送り手(この場合、労働者)の情報が受け手(この場合、使用者)に伝わり、そのシグナルがコストのかかるものであるならば、必ずしもその教育自体に本源的な価値が備わっていなくとも機能する。

- 他に、市場構造と市場成果についての研究、言い換えると企業の競争的な戦略と市場成果との関係についての論文をいくつか書いている。

- また、R・E・ケイブス、M・E・ポーターと共著で『開放経済での競争』(1980年)という中級者向けテキストを出している。

発言等

- 米国での2007年のサブプライムローン問題を起源とする世界金融危機 (2007年-)以降で各主要国の景気が低迷していく背景において、欧米の経済成長が伸び悩む中で中国の経済成長が押し下げられることはほぼ疑いようがなく、2011年の世界経済の不況突入の可能性は50%であると述べている[1]。

著作

- 『マルチスピード化する世界の中で――途上国の躍進とグローバル経済の大転換』、土方奈美訳、早川書房、2011年

外部リンク

脚注

- ^ 世界経済のリセッション入りの確率は50% ノーベル賞受賞スペンス氏 Bloomberg 2011年8月26日

ーーー

2 Comments:

新しい経済の教科書2012 (日経BPムック 日経ビジネス) 雑誌 – 2012/4/19

日経ビジネス (編集)

5つ星のうち 4.0 1 件のカスタマーレビュー

スペンスの寄稿2頁あり

アロー、スペンスは

ハーバードからスタンフォードへ

コメントを投稿

<< Home