https://economics.mit.edu/faculty/bengt/publications

一般書籍として入手可能なのは、

https://www.amazon.co.jp/Inside-Outside-Liquidity-Press-English-ebook/dp/B007CYHFGE/

Holmstrom-Tirole

2011

INSIDE AND OUTSIDE LIQUIDITY (THE MIT PRESS)

Contents

Acknowledgments

Prologue: Motivation and Roadmap

IBasics of Leverage and Liquidity

1 Leverage

2 A Simple Model of Liquidity Demand

II Complete Markets

3 Aggregate Liquidity Shortages and Liquidity Premia

4 A Liquidity Asset Pricing Model (LAPM)

III Public Provision of Liquidity

5 Public Provision of Liquidity in a Closed Economy

6 Liquidity Provision with Access to Global Capital Markets

IV Waste of Liquidity and Public Policy

7 Financial Muscle and Overhoarding Liquidity

8 Specialized Inputs and Secondary Market

Epilogue: Summary and Concluding Thoughts on the Subprime Crisis

Bibliography

Index

ホルムストロームは民間企業出身…

http://openmarkets.cmegroup.com/6987/why-bengt-holmstrom-is-an-economist-you-should-know

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fopenmarkets.cmegroup.com%2F6987%2Fwhy-bengt-holmstrom-is-an-economist-you-should-know

彼が研究を行ってきた重要な問題の一つは、どのようなときに強い動機付けを行い、どのようなときには動機付けを弱めるべきなのかというものだ。これは「あなたが得られるのは支払った分だけ(you get what you pay for)」としてよく知られている。…

http://www.utdallas.edu/~nina.baranchuk/Fin7310/papers/Holmstrom1979.pdf

1982年の「チームにおけるモラルハザード(Moral Hazard in Teams)」は非常に有名で影響力のある論文で、そのワーキングペーパ版はここから読める。ホルムストロムは、最適なインセンティブの仕組みは時間的整合性を考慮しなければならないことを示した。優れたインセンティブの仕組みには、エージェントである労働者を懸命に働かせるための罰が組み込まれることがある。でも、たとえば労働者たち自身が所有・経営する企業があったとしよう。この労働者たちが失敗した場合、所有者である彼らは自分自身に罰を与えるだろうか。たぶんそうはしないだろう。したがってある程度一般的な状況においては、罰の実行のためには外部からの残余請求が必要となる1 。このようにしてホルムストロムは社会主義者やマルクス主義者に対し、資本主義制度の一側面の正当化を行った。

https://faculty.fuqua.duke.edu/~qc2/BA532/1999%20RES%20Holmstrom%20career.pdf

1999年の「経営者のインセンティブ問題:動学的観点から(Managerial Incentive Problems: A Dynamic Perspective)」もすごい。その要点は、反復的な相互作用(例えば経営者との)はインセンティブ問題を改善するどころか悪化させうるというものだ。例えば、株主が経営者を監視すればするほど、そしてその期間が長ければ長いほど経営者が価値に関する数字を粉飾するインセンティブはおそらく大きくなる。将来における出世を見据えた動機付け(career incentives)が有益もしくは有害となるのはどのようなときだろうか。この論文は、こうした問題を考えるにあたっての出発点だ。その関連として、次のような罠も考えられる。ある労働者が自身の能力を上司に対して完全に明らかにした場合、その上司は労働者からより多くの余剰を奪うためにその情報を使うだろう。だから多くの労働者はゆるく仕事をするために、「超効率的」インセンティブ制度の網に捕まらないよう自分がどれだけできるかという爪を隠してしまうというものだ。僕はずっと前からこの論文は非常に重要だと思っていて、ホルストロムの論文の中では僕のお気に入りだ。

タイラー・コーエン

図2-4 ゲーム理論の影響を受けた諸分野とノーベル賞

ゲーム理論___________________________________

1994 人間行動・制度 I I

ハーサニ/ナッシュ/ゼルテン 行動ゲーム理論 I

\ 実験ゲーム理論 I

\インセンティブ・制度設計 I I

\ I I

/\___情報の非対称性 I I

/ \ 1996マーリーズ/ヴィックリー I I

/ \ 2001アカロフ/スペンス/スティグリッツ I I

/ \ I I I

/ \ I 行動経済学/実験経済学I

対立と協力 \ I 2002 I

2005 /\ I カーネマン/スミス I

オーマン/シェリング / \ I I I

/ \ I I I

マーケット・デザイン メカニズム・デザイン I I I

/ \ 2007 I I 経済ガバナンスの理論

/ \ ハーヴィッツ/マスキン/ I I 2009

サーチ理論 \ マイヤーソン \ I I オストロム/

2010 \ \ I I ウィリアムソン

ダイアモンド/ \ \ I I

モーテンセン/ピサリデス \ \ I I

マッチング理論 \ \I I

2012 オークション理論 契約理論 I

ロス/シャープレイ (未受賞) 2014 I

ミルグロム ティロール I

2016 行動経済学 ナッジ理論

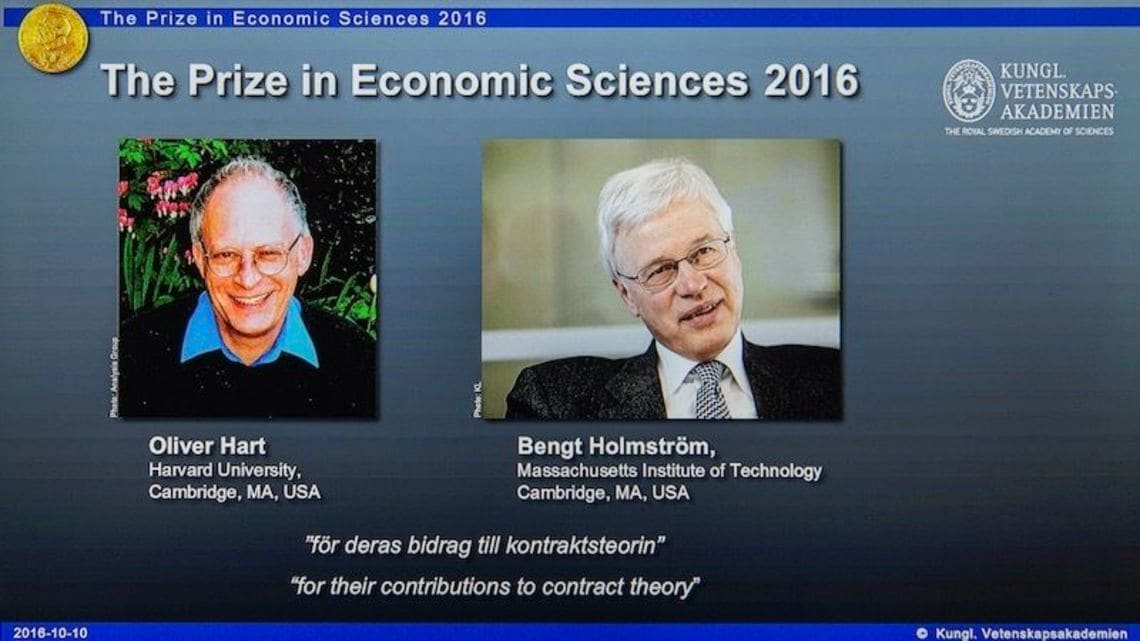

ハート/ホルムストローム 2017

リチャード・セイラー

http://nam-students.blogspot.jp/2016/10/blog-post_10.html

http://nam-students.blogspot.jp/2016/10/2016_32.html @

http://nam-students.blogspot.jp/2016/10/2016_39.html

http://nam-students.blogspot.jp/2016/10/2014.html

1982年の「チームにおけるモラルハザード(Moral Hazard in Teams)」ワーキングペーパー1981

https://www.kellogg.northwestern.edu/research/math/papers/471.pdf

3 - The theory of contracts

pp 71-156

By Oliver Hart, Bengt Holmström

https://doi.org/10.1017/CCOL0521340446.003

Access

Export citation

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/19C16ACE4A35CB03AA5B4C89E69C20FE/9781139052054c03_p71-156_CBO.pdf/theory_of_contracts.pdf

@MIT “for their contributions to contract theory” #NobelPrize

http://blog.livedoor.jp/yagena/archives/50951481.html

前者は、先ほどの伊藤教授による完備契約(ホルムストロムが大きく貢献した)に関する上級レベルのテキスト、後者は東大の柳川教授による不完備契約(ハートが特に貢献した)分野の分かりやすい入門テキストです:

- 契約の経済理論

著者名等 伊藤秀史/著

著者等紹介 1982年一橋大学商学部卒。京都大学経済学部助教授、大阪大学社会経済研究所助教授

を経て、2000年より一橋大学大学院商学研究科教授。この間カリフォルニア大学サン

ディエゴ校、スタンフォード大学、コロンビア大学で客員助教授等を務める。専攻:組織

の経済学と契約理論。

出版者 有斐閣

出版年 2003.4

大きさ等 22cm 422p

NDC分類 331

件名 経済学 ≪再検索≫

要旨 情報が等しく共有されていないとき最も望ましい行動に人々を誘う仕組みを考えるための

基礎理論と分析手法。

目次 第1章 アドバース・セレクションの基本モデル;第2章 アドバース・セレクションの

モデル:バリエーションと拡張;第3章 複数エージェントのアドバース・セレクション

;第4章 モラル・ハザードの基本モデル;第5章 モラル・ハザードのモデル:バリエ

ーションと拡張;第6章 複数エージェントのモラル・ハザード;第7章 ダイナミック

・モデル;第8章 複数プリンシパルの理論;第9章 不完備契約の理論

内容 情報が等しく共有されていないとき、最も望ましい行動に人々を誘うことが出来る仕組み

とは。保険市場や政府の内部組織、人事慣行などの様々な分野で利用されている契約理論

の基礎理論と標準的な分析手法を解説。

な論文において、通常は売上高にかかわらず歩合をー定に保つのが、営業担当者の報酬制

度として最適であると結論づけた。さまざまな種類のボーナスを設けたり、一定期間内に

目標を達成した人に以後は別の報酬体系を適用したりするなど、仕組みを複雑にしすぎる

と、担当者たちはそれにうまく乗じる方法を見つけ出すだろう、というのだ。

…

ホルムストロームとミルグロムが提案したようなシンプル極まりない報酬体系は、訴求

力がありそうに見えるが(理由のーつとして、運用しやすくコストもかさまない)、実際のと

ころ、多くの企業はもっと複雑な仕組みを選ぶ。「営業担当者はそれぞれ個性があり、モ

チべーションやニーズが異なるため、いくつもの要素から成る報酬体系のほうが幅広い層

にアピールするだろう」と考えるのだ。その理屈でいえば、個々の担当者から最高の成果

を引き出すには、個別に報酬体系を決めるべきだということになる。…》

(「営業を本気にさせる報酬制度とは」ダグ J.チュン ハーバード・ビジネス・スクール 助教授

DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2015年8/01号)

https://faculty.fuqua.duke.edu/~qc2/BA532/1987%20EMA%20Holmstrom%20Milgrom.pdf 全27頁

Bengt Holmstrom Yale University Paul Milgrom Stanford University

https://faculty.fuqua.duke.edu/~qc2/BA532/1991%20JLEO%20Holmstrom%20Milgrom.pdf 全30頁

ポール・ミルグロム、ジョン・ロバーツ(奥野正寛、伊藤秀史、今井晴雄、西村理、八木甫訳)『組織の経済学』(NTT出版)、1997年、ISBN 978-4871885362

組織の経済学

著者名等 ポール・ミルグロム/著

著者名等 ジョン・ロバーツ/著

著者名等 奥野正寛/〔ほか〕訳

出版者 NTT出版

出版年 1997.11

大きさ等 25cm 702p

注記 Economics,organization and management.

NDC分類 331

件名 経済学

要旨 補完性をキー概念に、企業組織とそれをとりまく制度をシステムとして考察する経済学と

経営学における独創的ブレークスルー。米国のMBA、比較制度分析、企業理論の標準的

教科書となった本書は豊富な事例とともに日本の制度改革にも貴重な示唆を与える。

目次

内容 各章末:参考文

https://www.amazon.co.jp/dp/4871885364/

https://www.pearson.ch/HigherEducation/Pearson/EAN/9780132246507/Economics-

Table of Contents 邦訳と違う版

2. Economic Organization and Efficiency.

4. Coordinating Plans and Actions.

5. Incentives and Motivation.

6. Moral Hazard.

7. Risk Sharing and Incentive Contracts. ☆

8. Rents and Efficiency.

10. Employment Policy and Human-Resource Management.

11. Internal Labor Markets, Job Assignments, and Promotions.

12. Compensation and Motivation.

13. Executive and Managerial Compensation.

15. Financial Structure, Ownership, and Corporate Control.

16. The Boundaries and Structure of the Firm.

Glossary.

Author and Subject Indexes.

http://www.nttpub.co.jp/search/books/detail/100000762

NTT出版 NTT Publishing Co.,Ltd.

組織の経済学 ポール・ミルグロム/ジョン・ロバーツ 著

ポール・ミルグロム/ジョン・ロバーツ 著

奥野正寛/伊藤秀史/今井晴雄/西村理/八木甫 訳

発売日:1997.11.03

定価:5,940円

サイズ:B5判変型

この本の内容

補完性をキー概念に、企業組織とそれをとりまく制度をシステムとして考察する経済学と経営学の独創的ブレークスルー。日本の制度改革にも貴重な示唆を与える一冊。

書評掲載情報

週刊東洋経済(2015年9月12日号)

日経BPムック 日経ビジネス「新しい経済の教科書2014~2015年版」

目次

序文

日本語版への序文

訳者まえがき

第1部 経済組織

第1章 組織は重要か

第2章 経済組織と効率性

第2部 コーディネーション:市場と組織

第3章 コーディネーションと動機づけにおける価格の役割

第4章 計画と行動のコーディネーション

第3部 モティベーション:契約、情報とインセンティブ

第5章 限定合理性と私的情報

第6章 モラル・ハザードと業績インセンティブ

第4部 効率的なインセンティブの提供:契約と所有

第7章 リスク・シェアリングとインセンティブ契約 ☆

第8章 レントと効率性

第9章 所有と財産権

第5部 雇用:契約、報酬、キャリア

第10章 雇用政策と人的資源のマネジメント

第11章 内部労働市場、職務配置、昇進

第12章 報酬と動機づけ

第13章 経営者および管理者の報酬

第6部 資金調達:投資、資本構成、コーポレート・コントロール

第14章 投資とファイナンスの古典的理論

第15章 金融構造、所有、コーポレート・コントロール

第7部 組織のデザインとダイナミックス

第16章 企業の境界と構造

第17章 経営・経済システムの進化

用語解説

事項索引

人名索引

著者紹介

ポール・ミルグロム(Paul Milgrom)

スタンフォード大学経済学部教授。1948年米国デトロイト生まれ。

ジョン・ロバーツ(Jhon Roberts)

スタンフォード大学ビジネス・スクール教授。1945年カナダ、ウィニベグ生まれ。

CME Group ノーベル経済学賞受賞者(2014)ジャン・ティロールと先物の関係

http://cmegroupjapan.blog.fc2.com/blog-entry-46.html

ティロールの関心はまた、産業組織、規制、組織論、ゲーム理論、財政論、マクロ経済、心理学

など分野にも及んでいる。 さらに、2013年のCMEグループMSRI賞受賞者であるベンクト ホル

ムストロームとの共著で彼は、市場流動性についても論じている。「Inside and Outside Liquidity」

と題されたこの論文は、金融危機発生時における安全資産の可用性に焦点が当てられている。

そこでは、危機状態において、企業や国民が利用可能な範囲に借入コストを維持するために

必要となる市場流動性を供給する能力を有しているのは政府であるとして、破たんした銀行

の救済は納税者のコストで行われるべきではないとする一般の議論に、真っ向から対峙する

論点で分析を行っている。

Liquidity By Bengt Holmström and Jean Tirole

http://idei.fr/sites/default/files/medias/doc/by/tirole/wickyaug30final.pdf 全285頁

著者名等 ジャン・ティロール/著

著者名等 北村行伸/訳

著者名等 谷本和代/訳

著者等紹介 【ティロール】1953年フランス生まれ。84年よりMIT准教授、教授を経て、現在

、トゥールーズ第一大学産業経済研究所学術担当所長、ラフォン基金・トゥールーズ経済

学院理事長。経済学者。98年エコノメトリック・ソサエティ会長、2001年ヨーロッ

パ経済学会会長等を歴任。

著者等紹介 【北村】1956年生まれ。81年慶應義塾大学経済学部卒。88年オックスフォード大

学大学院修了。現在、一橋大学経済研究所教授。

出版者 東洋経済新報社

出版年 2007.11

大きさ等 20cm 189,28p

注記 Financial crises,liquidity,and the inter

national monetary system./の翻訳

NDC分類 338.9

件名 国際金融

目次

内容

_____

|外国投資家|

|_____|

危機前 |

|

↓

_____________

| _____ __ |

||民間借り手| |政府| |

||_____| |__| |

|_____________|

_____ _____ _________

|民間投資家| |公的部門 | |国内納税者/市民 |

|_____| |_____| |_________|

危機 \ / /

融資\ /外部救済 /国内救済

↘︎ ↙︎ ↙︎

_____________

| _____ __ |

||民間借り手| |政府| |

||_____| |__| |

|_____________|

ティロール56頁

《…負担がすべて国内納税者に転嫁されることもある。》同57頁

___ ___ ___

| | | | | |

|___| |___| |___| 外国投資家

| | |

↓ ↓ ↓

__________________

| ___ ___ ___ |民間借り手

|| | | | | ||

||___| |___| |___||

| _____ |

| | 政 府 | |

| |_____| |

|__________________|

重複代理人-共通代理人構造

民間部門借入

同73頁

http://nam-students.blogspot.jp/2016/09/o-p-e-r-t-i-o-n-s-re-s-e-r-c-h.html

http://blog.livedoor.jp/yagena/archives/50951481.html

http://hakase-jyuku.com/mare/

----------

クを分担しあうことによって総リスク負担費用を抑えることができ

る。これを特に

「リスクシェアリングの原理」

と言う。

る考えである。

属現象(つまりAさんの事故がある確率でBさんの事故を必ず引き

起こす)ということはまず起こらない。

独立して事故に遭う。

を設定でき保険料率を当てはめることができる。

と、保険が上手く機能する。

連会社の株式を買うような事をすると、そのナントカ商事が潰れた

ら子会社や孫会社も影響を受け、たいてい全部損になってしまう。

の会社の株と、さらにそれらとまるで関連のない会社の株を買えば、

どれかはダメになって損はするが、丸ごと全部損にはならない。

リスク・シェアリングを考えるのが簡単になる。

スク・シェアリングも簡単になるから、より条件のいい保険を提示

でき、効率がよくなる。

■インセンティブ報酬の原理

~業績指標に基づいた支払方法

----------

経済学では「プリンシパル(依頼人)=エージェント(代理人)問

題」として知られている。

る。プリンシパルが雇用主で、エージェントが従業員である。

与えるには、従業員の報酬を何らかの形で企業の業績にリンクさせ

ねばならないが、しかしそれをするには従業員の仕事を客観的・明

示的にハッキリ測定できなくてはならず、結局大抵の場合、企業や

個人の業績に対して金銭的インセンティブが与えられるという形を

取る。

る給料やボーナスを増額し、逆に企業の業績が悪く個人の働きが悪

ければ給料は下がりボーナスはなし、、という形である。

業員で分散して負担するということである。

スク負担は大きくなりすぎてしまう。

績が悪ければ給料0というのでは殆どの従業員が辞めてしまい、企

業はもはやその体をなさなくなり、長期的な企業運営が不可能にな

ってしまう。

できる程度にしなければならないが、そうすると今度は逆にリスク・

シェアリングが非効率なものとなる。

きすぎてしまうのでそれは小さめに配分しなければならないが、そ

うすると今度はリスク・シェアリングとしては非効率になるから、

企業はこの差を負担せねばならない。これは企業にとっての損失で

ある。

績を引き出すことによって、その損失を取り返せると考えている。

ので、企業はこれらの損失をいくらか埋め合わせているとも考えら

れる。

■従業員の努力水準eと評価

----------

それでは従業員に与えるインセンティブについて考えよう。

費用をC(e)とする。

行うあらゆる種類の行動 たとえば接客態度の向上(服装を正した

り言葉遣いを丁寧にしたり)、業務に役立つ勉強、業界動向や新技

術の研究、市場調査や分析、企画の提案、部内作業の効率化などな

どの水準である。

益や名声、その他雇用主の利益向上と引き換えに失われる全てにか

かわる費用をC(e)とする。

ともに従業員のスキルアップに大きく意味があるならばC(e)は0や

マイナスになることだってあるだろう。

かったり、貢献度を正当に評価されないことが多いので、プラスと

考える。

仮定すると、eが高ければそれは高い利潤をもたらすことになる。

績が結構向上したとする。

たらされたモノなのかは、店長や支配人にはわかりにくい。

が悪かったりということがよくあるから、努力水準eやその結果を

評価するのは容易ではない。

従業員にボーナスを出したりするとたいていギクシャクする。

知っているのだから、それは当然だ。

なる。原因と結果を正確に結びつけるような分析能力があるかどう

かという問題も起こってくる。

わけで結局そうそう観察できるもんじゃないから、たいていの場合

は仕方なく便宜的に労働時間や仕事に費やしたエネルギー量などで

数値化することになってしまう。

対する需要水準とすると

体の売り上げ」と「その産業全体の状態」である。

れば、従業員に与えるインセンティブは弱く、逆にαが小さくβが

大きければ従業員に与えるインセンティブが強い、というわけであ

る。

きくなるので、それを受け入れる従業員数は少なくなる。

------------------------------------------------------------

中で発生するありとあらゆる「保険的なモノ」を指すと考えてくだ

さい。

NEXT:努力インセンティブと、契約の実現可能性

http://hakase-jyuku.com/mare/category3-3/entry55.html

----------

費用をC(e)とする。

行うあらゆる種類の行動 たとえば接客態度の向上、業務に役立つ

勉強、業界動向や新技術の研究、市場調査や分析、企画の提案、部

内作業の効率化などなどの水準である。

益や名声、その他雇用主の利益向上と引き換えに失われる全てにか

かわる費用をC(e)とする。

すると、eが高ければそれは高い利潤をもたらすことになる。

仕事に費やしたエネルギー量などで数値化することになる。

対する需要水準とすると

体の売り上げ」と「その産業全体の状態」である。

----------

■線型報酬関数を支える論理

----------

xを需要水準(確率変数)、yをその産業全体に対する需要水準と

したとき

世の中には様々な形のインセンティブ契約が存在する。

われる「成功報酬」である。

ノを仕入れて売るだけの販社によくあるパターンである。

「最初につまづいて、その成功報酬をもらうための規準となる業績

に達しない見込みになるや否や、従業員のインセンティブが急激に

落ちる」

ということである。

う条件下では、達成率30%も達成率99%も同じであるから、期

末に達成率が100%を越えなさそうだとわかった時点で従業員は

努力を止めて転職先を探し出し始めてしまう。

ブ契約を結ぶというのは、売り上げを伸ばすために一様なインセン

ティブを与えるために有効なのである。

ないと分かった状態でも、次に一つ商品を売ったときに成功報酬を

受け取れるならセールスマンは商品を売ろうとするからである。

業員に一様なインセンティブ・プレッシャーを与えることができ、

インセンティブ契約の最も良いモノの一つであると考えられる。

■線型契約の下での総所得

----------

担能力は、雇用主と比べて取るに足らないくらい小さい。

給与に変動をもたらす全てのリスク発生源に対して保険を掛け、雇

用主が金銭的リスクを全部負担するのが最適であろう。

水準を高めて利潤を増大させるインセンティブが、同時に従業員か

ら失われてしまう。

ティブを与えバランスなのである。

契約の規準となるパラメータα(固定給)、β(インセンティブ強

度)、γを考えてみる。

定されるようなインセンティブ契約を考えるわけである。

「粗利潤の期待値」-「報酬支払い額の期待値」、つまり

「線型契約下における総所得」

が計算でき、それはつまり

■努力インセンティブと、契約の実現可能性

----------

さて今、従業員の確実同値額は、

α+βe-C(e)-(1/2)rβ^2・Var(x+γy)

であった。

リスク・プレミアム分だけ安くていいから給料の基幹部分を固定給

にして、後はインセンティブ契約(つまり一部歩合給)で給与をも

らおうという仕組みである。

うと雇用主が考えるなら、従業員の努力水準eが、他のパラメータ

とどういう関係にあるか、確かめておかねばならない。

から、βe-C(e)≧0は明らかであろう。がそれだけでは、適当な

インセンティブ・プレッシャーを与えているかどうかはわからない。

するとβ-C'(e)となる。

どん難しくなっていく。だから努力の費用C(e)はeが大きくなるに

つれ増加していく。

ンセンティブを与えることができなくなるから、βの値は常に、

ィブ雇用契約は、必ずこの式を満たさねばならないのである。

------------------------------------------------------------

分とインセンティブ強度βが常に等しくなるように設定しなければ、

効率的な結果は得られないと言うことです。

ンセンティブ強度βはかなり大きくないと誰も努力しない。

多用される一つの原因である。

業は利益を従業員に還元しすぎてしまう。

http://hakase-jyuku.com/mare/category3-3/entry56.html

----------

はその他の様々なトレーニングを行ったり、、、、

α(基本給)+β・(e+x+γy)

を代入して計算すると、インセンティブ契約における従業員の給料

(確実同値額)は、結局下のようになる。

(※ここでβ^2はβの二乗である。)

て給料が変化するわけだから)から、これをeで微分すると努力水

準と支払われる給料の上昇速度関係がはっきりする。

※C'(e)は努力一単位に必要な限界費用になる。

歩合をもらえることになり、小さい努力しかしない人はまるで実入

りが増えないことになってしまう。そしてまら企業は報酬を払いす

ぎることになる。

したひとは7くらいしかもらえない事になる。

β-C'(e)=0となる場合である。

インセンティブ契約を結んだ上でβを引き上げなければならない。

約は必ずこの式を満たさねばならない。「インセンティブ両立的」

な契約は「インセンティブ制約」を満たす。

http://toyokeizai.net/articles/-/140152

ノーベル経済学賞「不完備契約の理論」の意義

情報が不完全な中、どのように契約を結ぶのか

情報の不完全性をどう処理するか

http://toyokeizai.net/articles/-/140152?page=2

財産権の配分がインセンティブに与える影響

http://toyokeizai.net/articles/-/140152?page=3

ノーベル経済学賞「不完備契約の理論」の意義

情報が不完全な中、どのように契約を結ぶのか

現実の公共サービスの見直しに寄与している

http://econ101.jp/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%

東洋経済新報社, 1990 #1 がホルムストロームを参照している

大橋26~7:

ハリス=ホルムストロー ム (Harris and Holmstrom, 1982)は,情報集積がもつ後者の効果,つまり労働生産性に関する信頼度の上昇が賃金に与える影響を分析している. この「信頼度上昇モデル」は次のような仮定のもとに展開されている.

(1)生産が確率的要素の影響を受けるために,労働者の真の能力に関する情報は不完全である.そこで企業は各期の生産高の測定を通して労働者の真の能力を推測する.

(2)労働者の能力についての評価は,すべての企業で同一である、すなわち、特定の経済主体のみが情報を独占することはない。

(3)労働者はより高い賃金を求めて自由に企業間を移動することができる.

(4)労働者が働く期間は一定である.

(5)資本市場が不完全であるために,労働者は自由に借り入れができない.このことは労働者の毎期の消費額が稼得賃金に等しいことを意味する。

(6)危険に対して労働者は回避的,企業は中立的である。

こうした仮定のもとにハリス=ホルムストロームは, まず市場賃金が労働者の期待生産性から保険プレミアムを差し引いたものになることを示す。ここで保険プレミアムとは,危険に中立的な企業が生産性の変動リスクを負うことに対して支払われるプレミアムのことをいう. もし労働者の能力,ひいては期待生産性の低いことが後に判明したとしても,企業は当初の契約賃金を支払わねばならない.逆に,労働者の能力の高いことが判明した場合には,その情報が他企業にも伝播することから,彼の市場賃金は上昇することになる.その意味で賃金は下方に硬直的である.

さらにこのモデルの重要なポイントは,保険プレミアムが時間とともに減少し,市場賃金が上昇するということである.それをもたらす要因は2つある.第1は,労働者の能力に関する情報の蓄積が進むにつれて,能力の主観的分布の精度が上がることである. これは不確実性のリスクを小さくする。第2は,労働者の働く期間が一定であるために,時間の経過とともに残された労働期間が短くなることである. これは能力の低い者を雇用した場合の損失を軽減する効果をもつ.

検索結果1-3 / 3

26 ページ

... 労働者による企業間の転職行動とジョブ,マッチングとの関係を,大橋は企業内での

ジヨブ,マツチングと労働生産性との関係を分析している, 6 〕ハリス二ホルムストローム( !

! ^ 1 : 1 :ぉ 311 ( 1 ! !。】 1 1 ^ ! : 1 ^ 1 ! ! , 1982 〉は,情報集積がもつ後者の効果,つまり

...

27 ページ

こうした仮定のもとにハリスごホルムストロームは,まず市場賃金が労働者の期待生産

性から保険プレミアムを差し引いたものになることを示す.ここで保険プレ 5 アムとは,

危険に中立的な企業が生産性の変動リスクを負うことに対して支払われるプレミアムの

こと ...

32 ページ

8 〉労働市場における評判の形成メカ-ズムとその機能を定式化した論文として,ホルム

ストローム( ! ! 0 ! ! ! ! 3 ! : ! ^ ! ! ! , 1981 〉,カーマイケル( ^ぉ) ,小佐野( 1989 )がある.

ただし,これらの論文は「暗黙の契約理論」の枠組みのもとにこの問題を取り扱っている.

書籍の全文が表示されない理由

#1

A Theory of Wage Dynamics

Milton Harris and Bengt Holmstrom

1982, Review of Economic Studies, 49 (3): 315-333.

https://www.jstor.org/stable/2297359?seq=1#page_scan_tab_contents 有料

以下に再録

Waldman, Michael (ed.), Learning in Labour Markets. (The International Library of Critical Writings in Economics 333) 992 pp. 2017:3 (E. Elgar, UK) <636-669> ISBN 978-1-78643-122-6

https://kyokuto-bk.co.jp/detailpdf/ks4293.pdf

https://www.amazon.co.jp/Learning-International-Critical-Writings-Economics/dp/178643122X/

Contractual Models of the Labor Market

Bengt Holmström

1981, American Economic Review, 71 (2): 308-313.

https://www.jstor.org/stable/1815736?seq=1#page_scan_tab_contents 有料

https://nam-students.blogspot.com/2019/02/contractual-models-of-labor-market-by.html