NAMs出版プロジェクト: コースの定理 Coase's theorem

http://nam-students.blogspot.jp/2016/07/coase-theorem.html(本頁)

NAMs出版プロジェクト: パレート最適:メモ

http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/blog-post_82.html

NAMs出版プロジェクト: Thorstein Veblen, 1857-1929.(ヴェブレン:制度学派)

http://nam-students.blogspot.jp/2016/03/thorstein-veblen-1857-1929.html

NAMs出版プロジェクト: ピグーの不遇:メモ

http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/blog-post_78.html

スティグラー

https://nam-students.blogspot.com/2019/02/httpsja.html

1988 モーリス・アレ 市場と資源の効率的利用に関する理論

* 1991 ロナルド・コース 取引費用経済学

ゲーム理論_______________________________

1994 人間行動・制度 I I

ハーサニ/ナッシュ/ゼルテン 行動ゲーム理論 I

\ 実験ゲーム理論 I

\インセンティブ・制度設計 I I

\ I I

/\___情報の非対称性 I I

/ \ 1996マーリーズ/ヴィックリー I I

/ \ 2001アカロフ/スペンス/ I I

/ \ スティグリッツ I I I

/ \ I 行動/実験経済学 I

対立と協力 \ I 2002 I

2005 /\ I カーネマン/スミスI

オーマン/シェリング / \ I I I

/ \ I I I

マーケット・デザイン メカニズム・デザイン I I I

/ \ 2007 I I経済ガバナンスの理論

/ \ ハーヴィッツ/ I I 2009

サーチ理論 \ マスキン/ I I オストロム/

2010 \マイヤーソン I I ウィリアムソン

ダイアモンド/ \ \ I I

モーテンセン/ピサリデス \ \ I I

マッチング理論 \ \ I I

2012 オークション理論 契約理論 I

ロス/シャープレイ 2014 I

ティロール I

2016 行動経済学 ナッジ理論

ハート/ホルムストローム 2017

リチャード・セイラー

NAMs出版プロジェクト: ミルグロム『組織の経済学』1997 契約理論

新制度派経済学

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%B4%BE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6

コースの定理 社会的費用の問題 1960年 Ronald Coase

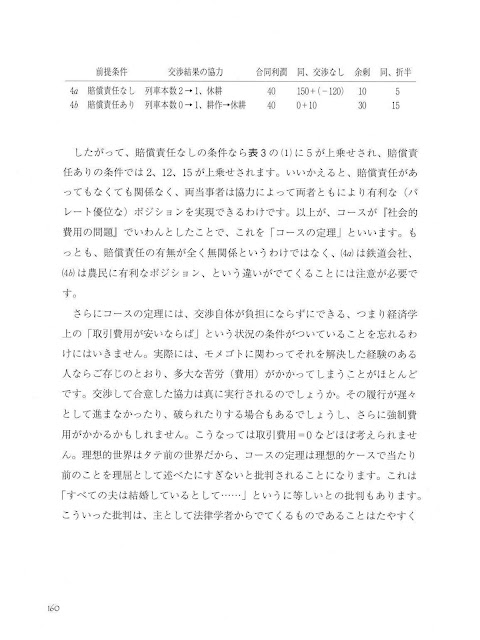

{交渉の結果の合同利潤-(交渉しない場合の、鉄道+農民の利潤) }÷2

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

コースの定理

コースのていり

Coase's theorem

外部不経済における資源の最適配分について R.コースが唱えた命題。大気汚染などの外部不経済の発生に対し,これを内部化する方法として汚染者負担原則がある。しかし取引コストを無視しうるという前提の下では,外部性を内部化する方法として加害者が被害者に賠償金を払うことにしても,逆に被害者が加害者に補償金を払って汚染を抑制してもらうことにしても,両者が合意する汚染水準は同じになり,いずれの場合にも最適な資源配分を達成することができるというもの。

知恵蔵2015の解説

コースの定理

所有権が確定されているならば政府の介入がなくても市場の外部性の問題は解決される、という主張で、最初に提起したシカゴ大学のコースにちなんでこう呼ばれている。この定理は、普通、所得分配の問題をひとまずおくと、外部不経済()の発生者が被害者に補償金を支払っても、反対に被害者が外部不経済の発生者にお金を払って外部不経済をなくす処置をしてもらっても、パレート最適性を回復できるというように表現される。ただし、この定理が成り立つのは「取引費用」が存在しない世界のみである。しかも、環境問題を例に挙げるまでもなく、今日では、所有権を明確に規定することは極めて困難である場合が多い。その場合は、逆に政府が積極的に介入することが必要になるであろう。

(依田高典 京都大学大学院経済学研究科教授 / 2007年)

Coase's theorem

コースの定理 †

資産効果や取引費用がない場合、交渉や契約の結果は所有権や財産権の帰属に影響されることなく、所有の分配問題から離れて、単に効率性だけで決定されるという命題。

所有権が確定されていれば政府の介入がなくても市場の外部性の問題は解決される、とする定理。

最初に提起したシカゴ大学のコース(Ronald Coase)にちなんでこう呼ばれている。

この定理は、普通、所得分配の問題をひとまず措くと、外部不経済の発生者が被害者に補償金を支払っても、反対に被害者が外部不経済の発生者にお金を払って外部不経済をなくすような処置をしてもらってもパレート効率性を回復できるというように表現されるが、この定理が成り立つのは、「取引費用」が存在しない世界のみであることに注意しなければならない。

環境問題を例に挙げるまでもなく、今日では、所有権を明確に規定することは極めて困難である場合が多い。その場合は、逆に政府が積極的に介入することが必要になるであろう。

さらにまた、コースの定理への関心のシフトが、一部に分配問題を軽視する風潮を生み出すというマイナスの効果もあった。

↑

外部性の内部化 †

外部性の被害者と加害者との交渉に費用を伴わず、環境の所有権が明確に定義されていれば、コースの定理によって、外部性の市場内部での解決が次の3つの方法で可能となり、パレート効率性を回復させる。

もし環境権が被害者に帰属するのであれば、ピグー税を加害者に課し、被害を補償させる

その逆であれば、外部性の発生を抑制する買収を行う。

両者に所有権を共有させて、合併後の共同利潤の最大化を行う。

関連記事: 資産効果(2779d) 取引費用(2932d) ピグー税(2952d) コース(2953d)

2008-07-23 (水) 12:16:08 (2925d)

Prev

コースNext

コーディネーション

NAMs出版プロジェクト: Thorstein Veblen, 1857-1929.制度学派

http://nam-students.blogspot.jp/2016/03/thorstein-veblen-1857-1929.html

エコノミック・オーガニゼーション 取引コストパラダイムの展開

著者名等 O.E.ウィリアムソン/著 ≪再検索≫

著者名等 井上薫,中田善啓/監訳 ≪再検索≫

出版者 晃洋書房

出版年 1989.2

大きさ等 22cm 399p

注記 Economic organization./の翻訳

NDC分類 336

件名 経営管理 ≪再検索≫

件名 経営組織 ≪再検索≫

要旨 取引コストを中心に市場と企業を比較制度論的に問題把握し、企業理論をはじめ多くの学

問領域に大きな影響を与えた新しい理論の集大成。O.E.ウィリアムソン理論の決定版

。

目次 第1部 内部組織の経済学(経営者裁量と経営行動;階層的組織のコントロールと最適企

業規模;現代企業の内部構造とコントロール装置の評価と分類);第2部 企業および市

場の組織の経済学(生産の垂直的統合―市場の失敗の考察;取引コストの経済学―契約関

係の統御;現代企業―起源、発展、特性;取引コストの経済学とは何か);第3部 公共

政策(#11:反トラストの経済学―取引コストの観点からの考察;反トラストの政治経済―慎重

な楽観主義の論拠;自然独占に対するフランチャイズ式入札―一般論およびCATVにつ

いて)

内容 参考文献:p367~385

ISBN等 4-7710-0419-6

http://nam-students.blogspot.jp/2016/07/coase-theorem.html(本頁)

NAMs出版プロジェクト: 法と経済学:ロナルド・コース他

http://nam-students.blogspot.jp/2017/04/wikipedia-httpsja.htmlNAMs出版プロジェクト: パレート最適:メモ

http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/blog-post_82.html

NAMs出版プロジェクト: Thorstein Veblen, 1857-1929.(ヴェブレン:制度学派)

http://nam-students.blogspot.jp/2016/03/thorstein-veblen-1857-1929.html

NAMs出版プロジェクト: ピグーの不遇:メモ

http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/blog-post_78.html

スティグラー

https://nam-students.blogspot.com/2019/02/httpsja.html

1988 モーリス・アレ 市場と資源の効率的利用に関する理論

* 1991 ロナルド・コース 取引費用経済学

ゲーム理論_______________________________

1994 人間行動・制度 I I

ハーサニ/ナッシュ/ゼルテン 行動ゲーム理論 I

\ 実験ゲーム理論 I

\インセンティブ・制度設計 I I

\ I I

/\___情報の非対称性 I I

/ \ 1996マーリーズ/ヴィックリー I I

/ \ 2001アカロフ/スペンス/ I I

/ \ スティグリッツ I I I

/ \ I 行動/実験経済学 I

対立と協力 \ I 2002 I

2005 /\ I カーネマン/スミスI

オーマン/シェリング / \ I I I

/ \ I I I

マーケット・デザイン メカニズム・デザイン I I I

/ \ 2007 I I経済ガバナンスの理論

/ \ ハーヴィッツ/ I I 2009

サーチ理論 \ マスキン/ I I オストロム/

2010 \マイヤーソン I I ウィリアムソン

ダイアモンド/ \ \ I I

モーテンセン/ピサリデス \ \ I I

マッチング理論 \ \ I I

2012 オークション理論 契約理論 I

ロス/シャープレイ 2014 I

ティロール I

2016 行動経済学 ナッジ理論

ハート/ホルムストローム 2017

リチャード・セイラー

NAMs出版プロジェクト: ミルグロム『組織の経済学』1997 契約理論

http://nam-students.blogspot.jp/2016/10/blog-post_10.html

NAMs出版プロジェクト: ベン卜・ホルムストローム 2016ノーベル経済学賞 契約理論

http://nam-students.blogspot.jp/2016/10/2016_32.html

NAMs出版プロジェクト: ベン卜・ホルムストローム 2016ノーベル経済学賞 契約理論

http://nam-students.blogspot.jp/2016/10/2016_32.html

市場の失敗(Wikipedia、八田達夫、ゲーリー・ベッカー)

NAMs出版プロジェクト: 入門環境経済学 中公新書

http://nam-students.blogspot.jp/2017/07/blog-post_81.html新制度派経済学

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%B4%BE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6

新制度派経済学(しんせいどはけいざいがく、英: New institutional economics)とは、不確実な環境のもとでの合理的な個人の行動を理論化することを通じて、人々の経済活動を支える社会的規範や法的規則などの制度的側面を解明すべく、経済学の対象と方法を拡張しようとする現代経済学の潮流である。

新制度派経済学はまた「組織の経済学」ともよばれ、取引費用理論、プリンシパル=エージェント理論、所有権理論などの理論を発展させており、これらを用いて、経済諸制度の分析、現実の企業経営、経営組織、経営戦略などの分析や、コーポレート・ガバナンス問題などに応用されている。

ロナルド・コース - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%AB%

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%AB%

☆

The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics 3: 1-44, (1960)

企業・市場・法/ロナルド・H・コース/宮沢 健一 - 本:honto本の通販ストア

http://honto.jp/netstore/pd-book_00864557.html#productInfomation

http://honto.jp/netstore/pd-book_00864557.html#productInfomation

The Firm, the Market, and the Law: R. H. Coase:

1.企業、市場、そして法

1.企業、市場、そして法

2.企業の本質

3.産業組織論

4.限界費用論争

5.社会的費用の問題 ☆

6.社会的費用の問題に関するノート

7.経済学のなかの灯台

- カテゴリ:研究者

- 発行年月:1992.10

- 出版社: 東洋経済新報社

- サイズ:22cm/254,4p

ピグーに似ていると思ったら、案の定ピグーに言及している。

「社会的費用の問題」(1960年)で提起された「コースの定理」は「一部に大きな誤解を生んでいる」[7]ことでも有名である。「コースの定理」は標準的な教科書においては「企業間に外部性が存在しても、もし取引費用がなければ、資源配分は損害賠償に関する法的制度によって変化することはなく、また常に効率的なものが実現する」[8]や「外部性の出し手と受け手との間で交渉が行われれば、それが理想的な形で機能する限り、授権のあり方に関わらず、常にパレート効率的な資源配分を実現する」[9]と要約されるが、一方で、定理を正しく理解していない経済学者からはしばしば「政府の介入を極力嫌い、自由放任の市場競争を良しとするシカゴ学派の思想に基づくもの」[10]等と誤解される。しかし、コース自身、「これらの洞察は取引費用がプラスの現実世界の分析に向けてのステップとして以外には価値が無い。(中略)取引費用ゼロの世界の詳細の研究に多くを費やすべきではない」と述べており[11]、この「コースの定理」は「経済システムを構成する諸制度のあり方の決定において、取引費用が果たす、あるいは果たすべき基本的な役割を、明らかにすること」[12]を目的としたアイデアであって、決して市場の万能性を主張しているのではなく、「取引費用が無視できない現実的な世界では、なぜ非効率性が発生し、市場メカニズムがうまく機能しないようなケースが起こるのかを解明しようとした」[2]のであった。なお、「コースの定理」の命名者はシカゴ学派の代表的経済学者と知られるジョージ・スティグラーであった[13]。

- ^ a b c d e 宮沢健一他訳『企業・市場・法』の「訳者あとがきと略解」を参照(p.250)。

- ^ a b c d e f g 依田高典(2013)『現代経済学』、p.137-143。

- ^ トーマス・カリアー『ノーベル経済学賞の40年〈上〉-20世紀経済思想史入門』 筑摩書房〈筑摩選書〉、2012年、p.111。

- ^ “Ronald H. Coase, 102, Who Wielded Influence as an Economist, Is Dead”. New York Times. (2013年9月3日) 2013年9月4日閲覧。

- ^ 根井雅弘『経済学88物語』pp182-183。

- ^ 宮沢健一他訳『企業・市場・法』の「訳者あとがきと略解」を参照(p.252)。

- ^ 宮沢健一他訳『企業・市場・法』の「訳者あとがきと略解」を参照(p.245)。

- ^ 武隈慎一(1999)『ミクロ経済学(増補版)』,p. 249。強調は引用者によるもの。

- ^ 奥野正寛(2008)『ミクロ経済学』,p.314(強調は引用者によるもの)。もちろん、この記述の直後に「交渉による解決の問題点」が詳述されている。

- ^ 神取道宏(2014)『ミクロ経済学の力』, p.269。

- ^ The Coase Theorem and the Empty Core: A Comment, 24 Journal of Law and Economics 183-187 (1981)。

- ^ 宮沢健一他訳『企業・市場・法』の「訳者あとがきと略解」を参照(p.246)。

- ^ トーマス・カリアー『ノーベル経済学賞の40年〈上〉-20世紀経済思想史入門』 筑摩書房〈筑摩選書〉、2012年、p.109。

コ ースの定理 :

外部性がある場合 、

( 1 )交渉コストが低ければ 、当事者同士の交渉によって効率的な結果 (生産量 )が達成できる 。 ( 2 )さらに 、消費者の満足が消費者余剰で表示できるときには 、外部効果に関する所有権を誰が持っているかに関わりなく 、同一の生産量が実現する 。

つぎに 、コ ースの定理の後半部分 ( 2 )について解説しよう 。ふたたび上の日照権を例にとると 、 「外部性に関する所有権 」の配分に関してつぎの二つのケ ースが考えられる 。すなわち 、 「近隣住民が日照権を主張できるケ ース 」と 、 「ビルのオ ーナ ーが高いビルを建てる権利を持っているケ ース 」である 。直感的には 、前者の場合は低いビルが 、後者の場合高いビルが建ちそうであるが 、コ ースの定理の驚くべき主張は 、どちらの場合でもビルの高さは同じになる 、ということである 。

これはなぜかをつぎに説明してみよう 。もし 、消費者の満足が消費者余剰で表されるとすると 、当事者が得る満足の合計が 「消費者余剰 +利潤 」という金額 (総余剰 )で表示できることになる 。すると 、交渉によって効率的な結果が実現するとするなら 、

・まず総余剰 (パイの大きさ )を最大にして 、

・つぎに最大化された余剰 (パイ )を所有権に従って適当に切り分ける

ことになるはずである 。つまり 、所有権の配分にかかわりなく 、生産量 (この例ではビルの高さ )は同一の 、総余剰を最大化する水準になるはずである (図 4 . 7を参照 ) 。

交渉→効率性→社会的余剰の

最大化

↓

価|

格|\ /社会的限界費用

|/\ /

|//\ /

|///\ /

価|

格|\ /社会的限界費用

|/\ /

|//\ /

|///\ /

|////X←所有権はこの余剰をどう分けるかを決める

|////|\

|/// | \

|// | \

|/ | \需要曲線

|____|________

0 Q* 生産量Q

|// | \

|/ | \需要曲線

|____|________

0 Q* 生産量Q

生産量は所有権にかかわりなく一定

(総余剰を最大化する水準になる)

コースの定理の後半部分

神取道宏(2014)『ミクロ経済学の力』, p.269

コースの定理の後半部分:

交渉→効率性→社会的余剰の

最大化

↓

P

|

|\ /社会的限界費用

|所\ /

|

|\ /社会的限界費用

|所\ /

|有権\ /

|はこの\ /

l余剰の分X

|配方法/|\

|を決/ | \

|定/ | \

|/ | \D

|____|________

Q* 生産量Q

|/ | \D

|____|________

Q* 生産量Q

生産量は所有権にかかわりなく一定

(総余剰を最大化する水準になる)

( 神取道宏(2014)『ミクロ経済学の力』269頁より)

______

社会を読みとく数学 (BERET SCIENCE) Kindle版

{交渉の結果の合同利潤-(交渉しない場合の、鉄道+農民の利潤) }÷2

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

コースの定理

コースのていり

Coase's theorem

外部不経済における資源の最適配分について R.コースが唱えた命題。大気汚染などの外部不経済の発生に対し,これを内部化する方法として汚染者負担原則がある。しかし取引コストを無視しうるという前提の下では,外部性を内部化する方法として加害者が被害者に賠償金を払うことにしても,逆に被害者が加害者に補償金を払って汚染を抑制してもらうことにしても,両者が合意する汚染水準は同じになり,いずれの場合にも最適な資源配分を達成することができるというもの。

知恵蔵2015の解説

コースの定理

所有権が確定されているならば政府の介入がなくても市場の外部性の問題は解決される、という主張で、最初に提起したシカゴ大学のコースにちなんでこう呼ばれている。この定理は、普通、所得分配の問題をひとまずおくと、外部不経済()の発生者が被害者に補償金を支払っても、反対に被害者が外部不経済の発生者にお金を払って外部不経済をなくす処置をしてもらっても、パレート最適性を回復できるというように表現される。ただし、この定理が成り立つのは「取引費用」が存在しない世界のみである。しかも、環境問題を例に挙げるまでもなく、今日では、所有権を明確に規定することは極めて困難である場合が多い。その場合は、逆に政府が積極的に介入することが必要になるであろう。

(依田高典 京都大学大学院経済学研究科教授 / 2007年)

Coase's theorem

コースの定理 †

資産効果や取引費用がない場合、交渉や契約の結果は所有権や財産権の帰属に影響されることなく、所有の分配問題から離れて、単に効率性だけで決定されるという命題。

所有権が確定されていれば政府の介入がなくても市場の外部性の問題は解決される、とする定理。

最初に提起したシカゴ大学のコース(Ronald Coase)にちなんでこう呼ばれている。

この定理は、普通、所得分配の問題をひとまず措くと、外部不経済の発生者が被害者に補償金を支払っても、反対に被害者が外部不経済の発生者にお金を払って外部不経済をなくすような処置をしてもらってもパレート効率性を回復できるというように表現されるが、この定理が成り立つのは、「取引費用」が存在しない世界のみであることに注意しなければならない。

環境問題を例に挙げるまでもなく、今日では、所有権を明確に規定することは極めて困難である場合が多い。その場合は、逆に政府が積極的に介入することが必要になるであろう。

さらにまた、コースの定理への関心のシフトが、一部に分配問題を軽視する風潮を生み出すというマイナスの効果もあった。

↑

外部性の内部化 †

外部性の被害者と加害者との交渉に費用を伴わず、環境の所有権が明確に定義されていれば、コースの定理によって、外部性の市場内部での解決が次の3つの方法で可能となり、パレート効率性を回復させる。

もし環境権が被害者に帰属するのであれば、ピグー税を加害者に課し、被害を補償させる

その逆であれば、外部性の発生を抑制する買収を行う。

両者に所有権を共有させて、合併後の共同利潤の最大化を行う。

関連記事: 資産効果(2779d) 取引費用(2932d) ピグー税(2952d) コース(2953d)

2008-07-23 (水) 12:16:08 (2925d)

Prev

コースNext

コーディネーション

以下の書でもコースの定理が基本

柳川 範之

東洋経済新報社

2000-03-01

契約と組織の経済学

著者名等 柳川範之/著

出版者 東洋経済新報社

出版年 2000.04

大きさ等 21cm 224p

NDC分類 331

件名 経済学

要旨 最先端のテーマを、数式を用いずにやさしく解説。

目次 契約理論の新展開;不完備契約の考え方;不完備契約理論の基礎;企業の境界と所有権の

配分;権限配分への応用;形式的権限と実質的権限;法律の役割;公的企業組織の問題;

民営化の問題;金融契約への応用〔ほか〕

内容 文献あり 索引あり

ISBN等 4-492-31272-2

8頁

MB,MC

|

|\ /MC

| \ /

| \ /

| \ /

| X

| /|\

| / | \

| / | \

|/ | \

|____|____\____

0 X* X''\ 生産量

MB

MB曲線は工場側の限界利潤(=限界収入-限界費用)

MCは限界損失

交渉によって落ち着く生産量はX*

以下の11:247でも使用

著者名等 柳川範之/著

出版者 東洋経済新報社

出版年 2000.04

大きさ等 21cm 224p

NDC分類 331

件名 経済学

要旨 最先端のテーマを、数式を用いずにやさしく解説。

目次 契約理論の新展開;不完備契約の考え方;不完備契約理論の基礎;企業の境界と所有権の

配分;権限配分への応用;形式的権限と実質的権限;法律の役割;公的企業組織の問題;

民営化の問題;金融契約への応用〔ほか〕

内容 文献あり 索引あり

ISBN等 4-492-31272-2

8頁

MB,MC

|

|\ /MC

| \ /

| \ /

| \ /

| X

| /|\

| / | \

| / | \

|/ | \

|____|____\____

0 X* X''\ 生産量

MB

MB曲線は工場側の限界利潤(=限界収入-限界費用)

MCは限界損失

交渉によって落ち着く生産量はX*

以下の11:247でも使用

NAMs出版プロジェクト: Thorstein Veblen, 1857-1929.制度学派

http://nam-students.blogspot.jp/2016/03/thorstein-veblen-1857-1929.html

エコノミック・オーガニゼーション 取引コストパラダイムの展開

著者名等 O.E.ウィリアムソン/著 ≪再検索≫

著者名等 井上薫,中田善啓/監訳 ≪再検索≫

出版者 晃洋書房

出版年 1989.2

大きさ等 22cm 399p

注記 Economic organization./の翻訳

NDC分類 336

件名 経営管理 ≪再検索≫

件名 経営組織 ≪再検索≫

要旨 取引コストを中心に市場と企業を比較制度論的に問題把握し、企業理論をはじめ多くの学

問領域に大きな影響を与えた新しい理論の集大成。O.E.ウィリアムソン理論の決定版

。

目次 第1部 内部組織の経済学(経営者裁量と経営行動;階層的組織のコントロールと最適企

業規模;現代企業の内部構造とコントロール装置の評価と分類);第2部 企業および市

場の組織の経済学(生産の垂直的統合―市場の失敗の考察;取引コストの経済学―契約関

係の統御;現代企業―起源、発展、特性;取引コストの経済学とは何か);第3部 公共

政策(#11:反トラストの経済学―取引コストの観点からの考察;反トラストの政治経済―慎重

な楽観主義の論拠;自然独占に対するフランチャイズ式入札―一般論およびCATVにつ

いて)

内容 参考文献:p367~385

ISBN等 4-7710-0419-6

___

20170713

@iwakamiyasumiさんの'岩村充氏インタビュー'キャス: #iwakamiyasumi http://twitcasting.tv/iwakamiyasumi

政策の副作用に無関心

☆

われわれは夕食を、肉屋や酒屋やパン屋の仁慈に期待するのではなくて、かれら自身の利害についてのかれらの関心に、期待するのである。われわれがよびかけるのは、かれらの人類愛にではなく自己愛にであり、われわれはかれらにむかって、かたるのは、けっしてわれわれ自身の必要についてではなく、かれらの利益についてなのである。

国富論1:1

暗号通貨

ビットコイン

イーサリアム

マイナー☆

《われわれは夕食を、肉屋や酒屋やパン屋の仁慈に期待するのではなくて、かれら自身の利害についてのかれらの関心に、期待するのである。》国富論1:1

リップル

企業

マイナーなし

コース

京都議定書

「社会的費用の問題」(1960年)、企業・市場・法/ロナルド・H・コース/宮沢 健一 所収

The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics 3: 1-44, (1960)

上より

The Nature of the Firm(1937年)

「社会的費用の問題」(1960年)で提起された「コースの定理」は「一部に大きな誤解を生んでいる」ことでも有名である。「コースの定理」は標準的な教科書においては「企業間に外部性が存在しても、もし取引費用がなければ、資源配分は損害賠償に関する法的制度によって変化することはなく、また常に効率的なものが実現する」[8]や「外部性の出し手と受け手との間で交渉が行われれば、それが理想的な形で機能する限り、授権のあり方に関わらず、常にパレート効率的な資源配分を実現する」と要約される…

企業・市場・法/ロナルド・H・コース/宮沢 健一 所収

野中郁次郎

暗黙知の経営

一九二二、四、八

一九二二、四、八