宥坐の器(ゆうざのき)及び『論語』概念構造図:メモ

http://yojiseki.exblog.jp/15244181/

___________

|行政|歴史|農業|音楽|

|__政__孝__礼__|

| |叛乱| |詩経|

|__|__徳__|__|

|年齢|知 |中庸| 聖|

|__学__|忠_仁君子|

|経済|言葉|日常| 死|

____道__|__|信義|弟子|

|

天 |

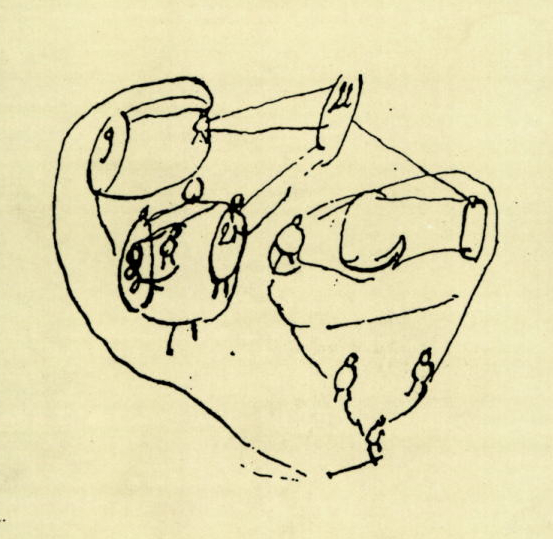

「孔子、敧器を観るの図」明代。著者未詳。孔子故里博物館蔵。

敧器に水が入っていない時は傾き、一杯の時はひっくり返る。

水がほどよく入っている時はまっすぐになる。

「孔子家語」「三恕」にある中庸を説いた故事を絵に表した図

敧器(きき、傾いた器)または宥坐の器(ゆうざのき)。

敧(き)とはかたむけるという意味。宥座(ゆうざ)とは、常に身近に置いて戒めとするという意味。

付録:

宥坐の器(ゆうざのき)

http://www.youtube.com/watch?v=g6EkZLebc4E

敧器ともいう。

満杯に注げば、確かに覆る。覆って、水が入っていない状態では傾いたままになる。

中庸の重要性を孔子はこの器で弟子に説明した。

観周敧器

出典 (明治書院)新釈漢文大系53『孔子家語』宇野精一著 118頁

巻第二 三恕 第九

孔子觀於魯桓公之廟、有敧器焉。夫子問於守廟者曰、此謂何器。對曰、此蓋爲宥坐之器。孔子曰、吾聞、宥坐之器、虡則敧、中則正、滿則覆。明君以爲至誡。故常置之於坐側。顧謂弟子曰、試注水焉。乃注之水、中則正、滿則覆。夫子喟然歎曰、嗚呼夫物惡有滿而不覆哉。

孔子、魯の桓公の廟(べう)を觀(み)るに、敧器(きき、傾いた器)有り。

夫子(ふうし)、廟を守る者に問ひて曰く、此れ何の器と謂ふ、と。

對へて曰く、此れ蓋(けだ)し宥坐(いうざ)の器(き)爲(た)り。

孔子曰く、吾聞く、宥坐の器は、虡(むな)しきときは則ち敧(かたむ)き、中なるときは則ち正しく、滿(み)つるときは則ち覆(くつがへ)る。

明君、以て至誡(しかい)と爲(な)す。故に常に之を坐の側(かたはら)に置く、と

顧みて弟子(ていし)に謂ひて曰く、試みに水を注げ、と。乃(すなは)ち之に水を注ぐに、中なれば則ち正しく、滿つれば則ち覆(くつがへ)る。

夫子(ふうし)、喟然(きぜん)として歎じて曰く、嗚呼(ああ)、夫(そ)れ物は惡(いづ)くんぞ滿ちて覆(くつがへ)らざるもの有らんや、と。

(ほぼ同じ内容が、『荀子』宥坐篇、『淮南子』道應訓、『説苑』敬愼篇、『韓詩外伝』巻三にある)

http://plaza.rakuten.co.jp/siawasesuper/diary/200510200000/

以下上記ブログより引用。

http://plaza.jp.rakuten-static.com/img/user/86/01/19988601/69.jpg

これは「宥座の器(ゆうざのき)」というものです。

中国の孔子という人が桓公の廟(おたまや)に参拝したところ、そこに傾いてつるしてある「器」がありました。

孔子は廟守(びょうもり)に

「この器は何というものでしょうか」と尋ねると、廟守は「これはたぶん『宥座の器』というものでございましょう」と答えました。

それを聞いた孔子は、

「宥座の器ならば、中が空ならば傾き、程ほどならば正常になり、一杯に充満すれば転覆すると聞いています」と言って、傍らのお弟子さんに向って、「器に水をついでごらん」と言った。

御弟子さんが水を器に注ぎました。

中ほどのところでは正常の位置になり、

水が一杯になるとガクリと転覆し、

水がこぼれて空になると、またもとの傾いた状態になりました。

そこで孔子は言いました。

「世の中の万事、すべてこれと同じだ。結局満ちて覆らないものはない」

虚なれば即ち傾き

中なれば即ち正しく

満なれば即ち覆る

参考1:

『論語』より

雍也06-29

子曰、中庸之爲徳也、其至矣乎、民鮮久矣、

子の曰わく、中庸の徳たるや、其れ至れるかな。民鮮(すく)なきこと久し。

先生が言われた、「中庸の道徳としての価値は、いかにも最上だね。だが人民の間にとぼしくなって久しいことだ。」

子路13-21

子曰、不得中行而與之、必也狂狷乎、狂者進取、狷者有所不爲也、

子の曰わく、中行(ちゅうこう)を得てこれに与(くみ)せずんば、必ずや狂狷(きょうけん)か。狂者は進みて取り、狷者は為さざる所あり。

先生が言われた、「中庸の人を見つけて交わらないとすれば、せめては狂者か狷者だね。狂の人は[大志を抱いて]進んで求めるし、狷の人は[節義を守って]しないことを残しているものだ」

述而07-10

子謂顔淵曰、用之則行、舎之則藏、唯我與爾有是夫、子路曰、子行三軍、則誰與、子曰、暴虎馮河、死而無悔者、吾不與也、必也臨事而懼、好謀而成者也、

子、顔淵に謂いて曰わく、これを用うれば則ち行い、これを舎(す)つれば則ち蔵(かく)る。唯だ我と爾(なんじ)と是れあるかな。子路が曰わく、子、三軍 を行なわば、則ち誰れと与(とも)にせん。子の曰わく、暴虎馮河(ぼうこひょうが)して死して悔いなき者は、吾れ与にせざるなり。必ずや事に臨(のぞ)み て懼(おそ)れ、謀(ぼう)を好みて成さん者なり。

先生が顔淵に向かって言われた、「用いられたら活動し、捨てられたら引きこもるという[時宜(じぎ)を得た]振る舞いは、ただ私とお前だけにできることだ ね。」子路がいった。「先生が大軍をお進めになるとしたら、誰と一緒なさいますか。」先生は言われた、「虎に素手で立ち向かったり、河を歩いて渡ったりし て、死んでもかまわないというような[無鉄砲な]男とは、私は一緒にやらないよ。どうしてもというなら、事に当たって慎重で、よく計画をねって成し遂げる ような人物とだね」

参考2:

●『論語』の君子と脳機能

/\

四次元 / \

/ 君子 \

左 /_ _\ 右

三次元 / | | \

/ 義 信 \

/__ | | __\

二次元 / | | | | \

/ | 智 仁 | \

/___ | | | | ___\

一次元 / | | | | | | \

/ | | |ネし| | | \

/______|_|_|__|_|_|______\

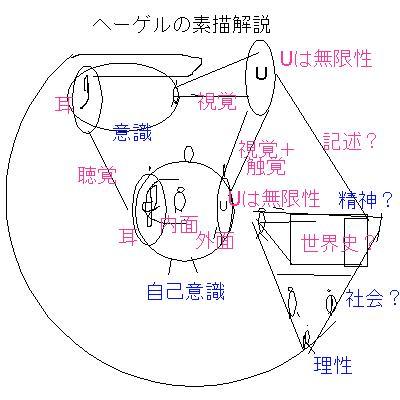

『論語』の中心的な徳目「仁・義・礼・智・信」はそれぞれ一次元から三次元の左右の脳の使い方にあてはまる。

「仁・義・礼・智・信」をすべて兼ね備えた君子とは、脳のあらゆる機能を高く使っている人であり、時空間を超越した四次元的な存在として位置づけられそうだ。

また『論語』を読むと、義や智といった左脳がかかわる働きよりも、仁や信などの右脳がかかわる働きのほうをより重視していることが分かってくる。

(篠浦伸禎「孔子の教えは脳に効く」『孔子の人間学』致知出版社79頁より)

一次元 「礼」=相手に敬意を示す謙虚な態度。例:挨拶

二次元右「仁」=相手を思いやる心。 例:表情を読む

二次元左「智」=知識。 例:名前をつけて記憶する

三次元右「信」=信用。 例:サッカーのパス

三次元左「義」=正義。 例:本の執筆

四次元「君子」=脳全体をバランスよく使う。

雍也06-22

樊遅問知、子曰、務民之義、敬鬼神而遠之、可謂知矣、問仁、子曰、仁者先難而後獲、可謂仁矣、

樊遅(はんち)、知を問う。子の曰わく、民の義を務め、鬼神を敬してこれを遠ざく、知と謂うべし。仁を問う。曰わく、仁者は難きを先にして獲るを後にす。仁と謂うべし。

樊遅が智のことをお訊ねすると、先生は言われた、「人としての正しい道を励み、神霊には大切にしながらも遠ざかっている、それが智といえることだ。」仁のことをお訊ねすると、言われた、「仁の人は難事を先にして利益は後のことにする、それが仁といえることだ」

衛靈公15-18

子曰、君子義以爲質、禮以行之、孫以出之、信以成之、君子哉、

子の曰わく、君子、義以て質と為し、礼以てこれを行い、孫以てこれを出だし、信以てこれを成す。君子なるかな。

先生が言われた、「正義をもとにしながら、礼によって行い、謙遜によって表し、誠実によって仕上げる。君子だね。」

参考3:

『論語』という革命思想

安冨歩@ジュンク堂書店池袋本店 (83:12) http://nico.ms/1358473008

仁とは、感覚が作動していること

君子とは、学習回路が開いている人のこと

私は論語の思想を、次のように捉えている。

「学習」という概念を人間社会の秩序の基礎とする思想である。 論語の冒頭は、「学ん で時にこれを習う、亦たよろこばしからずや。」という言葉である。

この言葉に、論語の思想の全ての基礎が込められている、と私は考える。

学習回路を開いている状態が「仁」であり、仁たり得る者を「君子」と呼ぶ。 このよ うな「学習」の作動している状態が「仁」であり、それができる人を「君子」と呼ぶ。

学習回路の閉じている状態が「悪」であり、そういう者を「小人」と呼ぶ。

01-01 『超訳 論語』より

〈…学んだことを自分のものにするために努力を重ねていれば、あるとき、ふと本当の 意味での理解が起きて、自分自身のものになる。

学んだことを自分自身のものとして、感覚を取り戻す。 それが「習う」ということだ。 それはまさに悦びではないか。

学習の悦びは、しばらく連絡もしていないような旧友が、遠くから突然訪ねてきてくれ たような、そういう楽しさではないか。…

学習の悦びを知っている人は、それを知らない人を見ると、 「なんてくだらないヤツだ」 と思ってしまいがちだ。 しかし、そういうときにも、心を乱されないでいる人が、「君 子」なのだ。〉

参考:

02-17,17-02

付録:

孔子画伝

(聖蹟図)

尼山致祷図(第1図)/麒麟玉書図(第2図)/二竜五老図(第3図)/鈞天降聖図(第4図)/俎豆礼容図(第5図)/職司委吏図(第6図)/命名栄貺図(第7図)/職司乗田図(第8図)/問礼老聴図(第9図)/在斉聞韶図(第10図)/晏嬰阻封図(第11図)/退修詩書図(第12図)/夾谷会斉図(第13図)/帰田謝過図(第14図)/誅少正卯図(第15図)/女楽文馬図(第16図)/因●去魯図(第17図)/匡人解囲図(第18図)/醜次同車図1(第19図)/醜次同車図2(第20図)/宋人伐木図(第21図)/楛矢貫隼図(第22図)/適衛撃磐図(第23図)/学琴師襄図(第24図)/西河返駕図(第25図)/霊公問陣図(第26図)/子路問津図(第27図)/在陳絶糧図(第28図)/子西沮封図(第29図)/作歌丘陵図(第30図)/杏壇礼楽図(第31図)/跪受赤虹図(第32図)/西狩獲麟図(第33図)/夢奠両楹図(第34図)/治任別帰図(第35図)/漢高祀魯図(第36図)

http://www.cpcjapan.com/china/history/koushi/koushi.html

在斉聞韶図(第10図)(斉に在りて詔を聞くの図)7:13

孔子36歳

晏嬰阻封図(第11図)(斉の景公が孔子を臣下に用いるのに反対する晏嬰の図)18:3

孔子36歳

女楽文馬図(第16図)(斉国が魯国に女性楽団と馬を贈り、内政を乱そうとした図)18:4

孔子57歳

醜次同車図1(第19図)(衛国でパレードに参加させられる孔子{絵には不在}の図)9:18(15:13)

孔子58歳

醜次同車図2(第20図)(衛国を去るため車に乗り込む孔子の図)同上

孔子58歳

宋人伐木図(第21図)(木を切り倒して孔子一行に脅しを掛ける宋国人の図)7:22

孔子58歳

適衛撃磐図(第23図)(衛国で磐を打った孔子が通りがかりの人物に批評される図)14:41

孔子58歳

霊公問陣図(第26図)(衛の霊公が軍事に関して孔子に尋ねる図)15:1

孔子60歳

子路問津図(第27図)(旅の途中、ふたりの隠者が孔子を批判した図)18:6

孔子64歳

在陳絶糧図(第28図)(陳国と蔡国の軍隊に包囲され、飢えに苦しむ孔子の一行の図)15:2

孔子64歳、子路55歳

孔子の遍歴した国々

魯→周→斉→魯→衛→陳→宋→鄭→蔡→楚→衛→魯

| |\ |

| [社会思想] | \ [宗教] |

| | \ |

| 国家 | ネーション |

| B | A \ |

| | [文化]\ |

| | \ |平

|________|_______\|

| | |等

| [経済学] | |

| | |

| 資本 |アソシエーション|

| C | D X |

| | |

| | |

|________|________|

自 由

文化(宗教) http://mint.2ch.net/test/read.cgi/philo/1482497288/984

社会思想 http://mint.2ch.net/test/read.cgi/philo/1482497288/982

経済学 http://mint.2ch.net/test/read.cgi/philo/1482497288/983

>part86

>http://mint.2ch.net/test/read.cgi/philo/1482497288/981